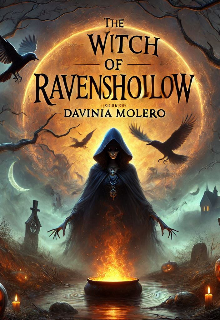

La bruja de Ravenshollow

El valle del cuervo.

El sol comenzaba a alzarse sobre Ravenshollow, bañando el pueblo con un tímido resplandor. La aldea estaba organizada alrededor de una plaza central, con la iglesia alzándose imponente al fondo, su campanario destacaba entre los tejados de madera y paja.

A un lado de la plaza, una pequeña taberna con un cartel que colgaba chirriante al viento, proclamaba "El descanso del cuervo". Frente a ella, varias casas de comerciantes y una herrería comenzaban a cobrar vida.

En el centro, los puestos del mercado empezaban a instalarse; entre ellos, el del señor Ted, el lechero del pueblo, que movía con rapidez cántaros y barriles, preparando su mercancía.

—¿Dónde demonios están esos chicos? —gruñó Ted, acomodando un barril lleno de leche recién ordeñada.

El hombre, de cabello gris y manos callosas, miraba con impaciencia el camino que llevaba desde las granjas hasta el pueblo.

No tardó mucho en divisar las figuras de Elias y Edith, sus gemelos, que bajaban por el sendero. Algo en su andar descompuesto le llamó la atención: no llevaban las jarras de leche y sus rostros estaban pálidos como la cal.

—¡Elias! ¡Edith! ¿Dónde está la leche? —les gritó con una mezcla de enojo y preocupación mientras se acercaban.

Cuando los niños llegaron a su lado, respiraban agitadamente, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas.

—Padre… —comenzó Edith, apenas capaz de articular palabra—. Hay… hay un cuerpo.

Ted frunció el ceño. —¿Qué estás diciendo, niña?

—Es Tomhas, padre —intervino Elias, con la voz quebrada—. El monaguillo… está muerto en el bosque.

El rostro de Ted se contrajo de horror, pero antes de poder decir nada más, los gritos de los niños ya habían atraído la atención de los aldeanos. Uno tras otro comenzaron a rodearlos, murmurando entre ellos.

—¿Qué ocurre aquí? —preguntó Martha, la mujer del tabernero, mientras limpiaba sus manos con un trapo. Al escuchar el relato fragmentado de los gemelos, dejó caer el paño y exclamó con un chillido: —¡Brujería! Esto no puede ser otra cosa.

—¿Brujería? —repitió un anciano, encogiéndose de hombros con incredulidad—. ¡Tonterías! Tomhas estaba vivo anoche. Lo vi en la iglesia ayudando al reverendo.

—Eso no significa nada, Arthur Bane —intervino una mujer de cabello canoso—. Todos sabemos que las brujas pueden actuar en la oscuridad. Pueden engañar nuestros ojos.

Los murmullos crecieron entre los aldeanos, llenando el aire con palabras de temor y acusaciones veladas.

—¿Cómo fue? —preguntó un joven herrero, mirando a Elias con intensidad—. ¿Qué viste?

Elias tragó saliva, incapaz de responder. Edith agarró la mano de su hermano, con el rostro húmedo de lágrimas.

Ted levantó la voz para calmar la situación. —¡Silencio! Mis hijos están asustados. No vamos a resolver nada aquí parados.

Pero las palabras del lechero apenas tuvieron efecto. Martha, aún conmocionada, hizo la señal de la cruz y susurró: —Primero los animales muertos en el bosque, y ahora esto… es la maldición de las brujas, les digo.

Un silencio pesado cayó sobre los aldeanos, que comenzaron a lanzar miradas furtivas hacia el bosque que rodeaba Ravenshollow, como si de entre los árboles pudiera emerger el mismo mal.

El sonido de la campana de la iglesia, llamando a misa matutina, interrumpió la tensión. Pero en lugar de apaciguar a los aldeanos, el repicar profundo parecía reforzar el ambiente de inquietud.

—Esto debe saberse en la iglesia. El reverendo sabrá qué hacer —declaró finalmente Ted, empujando a sus hijos suavemente hacia el centro del pueblo. Pero en su interior, el hombre no podía dejar de sentir un nudo de temor apretándose en su pecho.

La iglesia de Ravenshollow, construida en piedra gris y con un campanario inclinado por el paso del tiempo, se alzaba imponente en el centro del pueblo.

Dentro, la nave principal, sencilla pero solemne, estaba adornada con bancos de madera desgastados y un púlpito de roble. Una cruz de hierro presidiendo el altar era el único adorno en el austero recinto, reflejo de las estrictas creencias puritanas del pueblo.

El reverendo, Silas Blackwood un hombre de mediana edad y ojos grises que transmitían autoridad, estaba revisando sus sermones cuando Ted, acompañado por sus gemelos, irrumpió en la iglesia.

Detrás de ellos, un grupo de aldeanos curiosos y preocupados comenzaba a llenar el espacio.

Ted el padre de los niños, un hombre robusto y con las manos ásperas por el trabajo en la granja, alzó la voz:

—¡Reverendo Blackwood! ¡Ha ocurrido algo terrible!

El reverendo, acostumbrado a ser interrumpido por los asuntos del pueblo, frunció el ceño pero se acercó con calma.

—¿Qué sucede, Ted? Habla con claridad —ordenó con un tono firme pero calmado.

Ted puso una mano en el hombro de Elias, quien temblaba visiblemente.

—Mis hijos... encontraron a Thomas. Muerto... en el bosque. Pero eso no es todo, reverendo. Cerca del cuerpo... ellos vieron algo... algo que no son capaces de describir.

La expresión del reverendo se tensó, pero no dejó que el temor se reflejara en su rostro. Miró a los gemelos, Elias y Edith, quienes estaban pálidos como fantasmas.

—¿Qué fue lo que vieron, niños? —preguntó, inclinándose hacia ellos con un tono que pretendía ser reconfortante.

Elias abrió la boca, pero ningún sonido salió. Edith apretó con fuerza la mano de su hermano y comenzó a sollozar.

—No... no sabemos —murmuró al fin Elias, con la mirada fija en el suelo.

—¿Algo humano? ¿Una bestia? —insistió el reverendo, pero los gemelos solo comenzaron a temblar más.

El murmullo de los aldeanos llenaba la iglesia. Una mujer, la tabernera Martha, se santiguó y exclamó:

—¡Brujería! ¡Tiene que ser brujería! ¡Ese pobre chico fue víctima del diablo!

—¡Anoche mismo lo vi llevando agua al pozo! —gritó otro aldeano, el carnicero llamado Philips.

—¡Esto no puede ser obra de un hombre común!