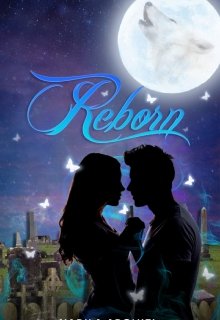

Reborn (renacida)

Prefacio

Escocia

1542

El ruido de hojas quebrándose al ser pisadas era lo único que rompía el silencio de la noche, mientras Astrid Winfield corría entre los árboles tan rápido como sus pies eran capaces de llevarla. Sentía como si su vida dependiera de ello... Y quizás lo hacía. Si los rumores que habían llegado a sus oídos eran fundados, no habría un mañana para ella.

Su corazón amenazaba con salirse de su pecho, a cada paso que daba acercándose a su destino, pero a estas alturas nada le importaba. No la quemazón que el esfuerzo producía en los músculos de sus piernas, ni el dolor en su costado. Ni siquiera la forma en que la maleza del camino desgarraba su delgado camisón, para así cortar la inmaculada piel de su cuerpo y sus pies descalzos. Tampoco importaba lo que pudiera pensar la gente si viera a una señorita como ella en ese estado. Y menos que menos, las consecuencias que podría traerle haber desobedecido la orden directa de su padre de quedarse en su habitación.

«¡Sí, claro! Como si eso fuera a pasar». Su vida y el futuro que había soñado pendían de un hilo y su padre creía que podría hacerla obedecer ciegamente a base de miedo.

Cuando por fin su destino quedó a la vista, su corazón se saltó un latido.

El cementerio.

Ninguna joven en su sano juicio se internaría en ese lugar sola por la noche, pero esperar a la salida del sol destruiría la poca cordura a la que se aferraba y se arriesgaba a ser descubierta en una situación para la que no quería ni necesitaba una audiencia.

A medida que se internaba en el, sus ojos escaneaban rápidamente el lugar en busca de lapidas nuevas y como si fueran atraídos por un imán, poco después se posaron en una reciente, sobre el camino del lado derecho.

La lapida consistía en una gran cruz de piedra sobre una base rectangular, sostenida por dos ángeles que parecían llamarla. Sus rostros cubiertos de pena mirándola con idénticas expresiones de compasivo pesar, como si supieran que estaban a punto de arruinar su vida y silenciosamente se disculparan por ello. Repentinamente sus pies se sentían de una tonelada, mientras intentaba atravesar los pocos pasos que la separaban de la cruz y el nombre grabado allí.

Lentamente, utilizando lo último de su fuerza de voluntad, atravesó la distancia y posó sus ojos en el nombre frente a ella.

Y entonces su mundo se destruyó.