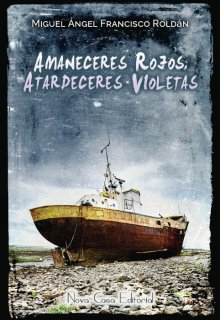

Amaneceres rojos, atardeceres violetas

6. La melodía de Abai

6. La melodía de Abai

Su felicidad era indescriptible. Dejó su saco sobre la arena y se descalzó. Caminó unos pasos hasta que el último aliento de las olas mojó sus pies. Dejó que sus retinas se impregnaran de mar, que se saturasen de la inmensa vastedad de agua que se extendía ante sus ojos. “¡Por fin, mar!”. Poco importaba la monstruosa refinería que se alzaba a cierta distancia a su derecha, él solo tenía ojos para el mar. No sabe el tiempo que permaneció allí, de pie, con los pies hundidos en la húmeda arena. Se bajó del tren y solo se entretuvo vaciando la vejiga, ni siquiera preguntó la dirección. Se dejó llevar por los sentidos: el olor del agua salada, el frescor húmedo del aire, el sonido del rugido en la distancia. Caminó como lo haría un imán buscando su polo opuesto. Manqdash era una ciudad nueva, de manzanas cuadriculadas y anchas avenidas, bloques de apartamentos de veraneo y una gigantesca refinería. Encontró pronto su objetivo.

Se quitó la ropa hasta quedarse en calzoncillos y se zambulló. El agua en sus labios sabía casi como la de su mar, excepto por un ligero matiz a brea. Sintió frío al salir pero no le importó, el sol pronto secó su piel. Se olió las manos: perfume de sal, algas y peces, el aroma más seductor del mundo. Volvió a ponerse la ropa, su dicha era tal que apenas sentía el contacto de sus pies con la arena. Se abandonó al insistente sonido de las olas, rítmico y maravilloso como el de un reloj fabuloso que marca los tiempos de la felicidad. Pronto comenzó a sentir un enorme agujero en el estómago: no había comido nada desde los dos panecillos con sésamo en la estación de Ulya. ¡Qué recuerdo tan lejano! Se fue de la playa sin dejar de mirar atrás en varias ocasiones, como si quisiera asegurarse de que aquel nuevo mar no iba a desaparecer. Tomó una carretera agrietada de cemento flanqueada por altos árboles. Pasó frente a un edificio abandonado de una sola planta, los cristales rotos, las paredes descoloridas. Había sido una estación de servicio. Enseguida entró en una zona de edificios iguales de dos plantas, parecía una zona residencial. La carretera se había elevado, donde había playa, ahora se alzaba un pequeño acantilado de pocos metros. Una oxidada valla metálica protegía a los peatones. La carretera volvía a descender suavemente, apareció otra playa, mucho mayor, los edificios de apartamentos también habían crecido en altura, comenzó a ver coches y gente caminando por las aceras, tiendas de comestibles, una ferretería moderna donde se podía encontrar casi de todo, desde pilas a zapatillas, destornilladores o pequeños electrodomésticos, una tienda de ropa de cama y cortinas, una lavandería, una oficina de correos... Encontró una taberna con mesas de aluminio y plástico dispuestas en el exterior de la que emanaban aromas a comida, una mezcla de olor a salchichas cocidas y sardinas a la plancha. El dueño era un hombre grande, de cabeza cónica, nariz aguileña y bigote muy rasurado. Sirvió un plato de sardinas a una pareja joven sentada frente una de las mesas. Abai le preguntó si podía comer, el dueño le indicó que ocupara una de las mesas y aquel le pidió un plato de sardinas como el que acababa de servir. Se sentía observado por la pareja joven, parecían de vacaciones, quizá de luna de miel. Ella le miraba a él con frecuencia, él solo miraba a la sardina que se estaba comiendo. De repente Abai fue consciente de su aspecto. Llevaba días viajando, probablemente sus ropas estaban arrugadas y sucias, la barba sin afeitar. Miraba disimuladamente a la pareja: ella tan blanca, el cabello inmaculadamente recogido, dos pequeños pendientes rojos, como dos bolitas, que se balanceaban con los movimientos de su cabeza, un vestido color crema con pequeñas florecillas estampadas. Miraba a su marido (se imaginó que era su marido) y le sonreía, pero este no le devolvía la mirada, estaba demasiado ocupado devorando sardinas. Abai sintió lástima por la muchacha. Él le pareció rudo, burdo, indigno de tener una esposa como aquella. Quizá no estaban casados, eran solo novios. Llegó su plato de sardinas, el estómago se le contrajo en un acto reflejo provocado por el olor y el apetitoso aspecto que ofrecían los pececillos a la plancha. Comenzó a devorarlas despacio, saboreando cada bocado, limpiando bien las raspas, chupando la grasa impregnada en los dedos y bebiendo una tibia cerveza local con aroma a manzana. Al final de unos minutos mágicos no quedaba nada comestible sobre la mesa. Masticaba el último trozo de pan redondo plano que se había metido en la boca cuando levantó la mirada: ella le miraba, se vio sorprendida y le sonrió tímidamente antes de mirar para otro lado. Aferró la mano de su marido y le sonrió. Este, por fin, le devolvió una sonrisa, más bien parca y circunstancial. Abai estaba feliz. Pidió la cuenta y se llevó un pequeño sobresalto al comprobar que su cena le iba a costar tres veces más de lo que había calculado, pero no estaba dispuesto a que aquel detalle estropeara tan preciado momento.

Caminó hacia la playa grande, a unas decenas de metros, y se apostó en la baranda metálica. Un hombre y una mujer mayores se bañaban, con el agua por debajo de la cintura andaban despacio, uno cerca del otro, mar adentro. Él se mojó la barriga con las manos, ella se paró y lo contempló zambullirse y volver a salir del agua con su escaso pelo blanco aplastado y chorreando, le dijo algo, él le contestó y señaló hacia el fondo, luego se frotó la cara despacio, de arriba abajo. Abai desvió la mirada en dirección a la refinería, maravillándose de aquel fantástico entramado de tuberías, tanques y chimeneas. Se veían muchas luces encendidas a pesar de que aún quedaban unas dos horas de sol. Se acordó de que no tenía dónde dormir pero le dolía gastar más dinero después de lo que había pagado por la cena. Quiso buscar el puerto. Preguntó a dos hombres jóvenes que charlaban sentados sobre un banco de madera con muchas capas de pintura encima, hablaban de coches. Planeaban comprar un coche a medias y compartir su uso como taxi. Abai los interrumpió. Le indicaron la dirección del puerto, tenía que andar unos dos quilómetros más. Les dio las gracias y echó a andar con aquella interminable baranda metálica como compañera. La playa desapareció, y en su lugar, unos grandes bloques de cemento dispuestos anárquicamente separaban la carretera del mar. Comenzó a ver el puerto a lo lejos: altas grúas metálicas, dos enormes estructuras, como almacenes, las paredes salpicadas de montones de ventanitas cuadradas, dos grandes barcos y la proa de un tercero, un remolcador... Se le dibujó una amplia sonrisa en la cara.

Editado: 27.12.2022