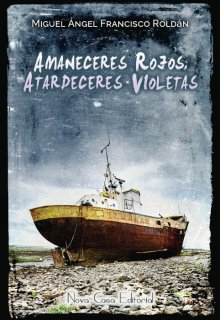

Amaneceres rojos, atardeceres violetas

7. El Estrella del Caspio

7. El Estrella del Caspio

—¿Y bien... tú quién eres?

—Me llamo Abai. Me han dicho que quizá podría ayudarme.

Osken le miraba fijamente. Aun sentado detrás de su mesa se adivinaba que era un hombre alto. Corpulento, cejas pobladas y pelo blanco muy tupido. Esperaba con impaciencia que Abai se explicara.

—Me ha costado varios días llegar hasta aquí. Necesito trabajar.

—Trabajar... esto no es una oficina de empleo.

—Me dijeron que quizá usted...

Abai se mostraba visiblemente incómodo, como cuando tenía que pasar por las dependencias policiales a renovar su pasaporte o el permiso de navegación. La sola presencia de Osken imponía autoridad.

—¿Dices que llevas varios días de viaje?

—Así es.

—¿Y qué te ha traído hasta Manqdash?

—Verá, yo era pescador, era... soy dueño de una pequeña embarcación, el Latón, pero ocurrió algo terrible... —Alzó las manos sin pensar, las palmas hacia arriba, enfatizando la tragedia y su impotencia—. El mar desapareció.

Osken apoyó su enorme espalda en el respaldo de la silla y frunció el ceño sin dejar de mirar a Abai.

—Así que es cierto.

—Tan cierto como que estamos aquí, ahora mismo, hablando. —Le pareció ver un atisbo de simpatía en los ojos de Osken, y sintió que le atravesaba una brisa de alivio.

—Vaya... verás... yo no puedo darte empleo, muchacho, mi función es controlar los barcos que entran y salen de este puerto y los permisos de carga y descarga, si bien es verdad que los patrones recurren a mí en ocasiones cuando están faltos de personal.

Abai escuchaba sin parpadear. Osken le examinó desde la cabeza a los pies, para acabar en su saco, que yacía sobre el suelo junto a él.

—¿Dices que eres pescador?

—Sí, señor.

—¿Y que posees una embarcación?

—Cierto, el Latón, doce metros de eslora. Era el barco de mi padre. Casi todo lo que sé lo aprendí con él.

—¿Y dónde has dormido esta noche?

Se vio sorprendido por el giro en la conversación. Osken no variaba su semblante.

—Eh... en una playa.

—Ya. Y no has desayunado todavía.

—No. Este asunto es más importante.

—Ya veo. Deberías comer algo. No es bueno comenzar el día con el estómago vacío. Veré qué puedo hacer por ti. Vuelve dentro de una hora... quizá dos. Encontrarás una taberna junto al surtidor, has tenido que pasar por delante de ella.

Abandonó la oficina de Osken esperanzado, con la sensación de haber dejado, al menos temporalmente, el futuro en sus manos.

Desayunó huevos fritos con un fuerte sabor a salchicha ahumada, pues los habían freído en la misma plancha en la que se freía todo lo demás. No le importó. La taberna era ruidosa, muy concurrida, cargada de humo de cigarrillos de un sabor dulzón, distinto al habitual. No podía quitarse de la cabeza la intensa mirada azul de Osken. A pesar de irradiar autoridad le gustaba, estaba convencido de que era un buen hombre, justo, mesurado, de buen corazón, aunque prefirió no imaginárselo encolerizado, y también de que haría todo lo posible por ayudarle. Estaba dispuesto a trabajar de lo que fuera, cualquier cosa relacionada con el mar y los barcos. Miró al reloj de la taberna: las ocho y cincuenta y tres minutos, pero se olvidó de mirar a qué hora había llegado. Calculó que había pasado una media hora desde que dejó la oficina. Llamó a la camarera y pagó su cuenta. Fuera, el “Viento Cálido” ya había zarpado, pero el Estrella del Caspio seguía amarrado, sus colores, rojo y azul, lucían hermosos bajo el temprano sol.

Estaba inquieto. La espera hasta volver a la oficina de Osken se le hacía larga. ¿Qué pasaría si este no podía hacer nada? De repente se vio en un callejón sin salida: no le quedaba mucho dinero ni le atraía la idea de pasar otra noche tirado a la intemperie. Se imaginó viviendo como el viejo de la trompeta, de aquí para allá, mendigando, solo que él no sabía hacer nada más que navegar y pescar. Por primera vez cruzó por su mente el pensamiento de que había sido una locura abandonar su entorno lanzándose al vacío. Nunca se había sentido así, excepto quizá cuando se enamoró perdidamente de Damirya, antes de cumplir los veinte años, tan hermosa, con aquellos indescriptibles ojos verdes que le cortaban la respiración. Entonces sintió, como ahora, que le faltaba el suelo donde pisar, que su mundo perdía estabilidad, que perdía el control sobre su vida. La sola imagen de Damirya en su mente era suficiente para que el corazón le diera un vuelco. Llegó incluso a estar recogiendo las boyas de la red fija que colocaba con su padre, y veía su cara reflejada en cada una de ellas. Una mañana dejó escapar un esturión bastardo joven, de unos veinte kilos.

—¿Abai, hijo, en qué estás pensando?

Damirya eligió otro hombre. Su imagen pasó de causar ansiedad a ser fuente de dolor, quemazón, amargura. Se martirizaba culpándose de no haber tenido el arrojo o el talento para conquistarla. Aterrizó bruscamente sobre el mismo suelo de antes, ahora más áspero y más duro, y tomó la decisión de enterrar aquellos malditos ojos verdes a base de trabajo. Se instaló en el Latón y eligió como compañía el mar.

Se encaminó hacia la oficina de Osken. No sabía el tiempo que había transcurrido.

—Bien... ¿Cómo has dicho que te llamas?

—Abai.

—Bien, Abai. Tengo un barco... El capitán es ruso pero la tripulación son todos chinos. Eran seis, ahora son cuatro: dos de ellos desaparecieron después de cobrar la última paga. Los chinos cobran poco y trabajan mucho, así que intuyo que las condiciones de trabajo dentro del barco son especialmente duras, ¿me explico?

Editado: 27.12.2022