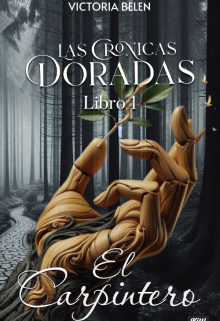

El Carpintero

Hermana Mayor

La resignación llega con el tiempo y de a poco, Bianca aceptó que su nueva madre tenía el cabello castaño y los ojos cafés, aunque realmente no la llamaba mamá, era más como una protectora. Tuvo que crecer de pronto, no más muñecas, no más paseos a diario, no más perderse en el mercado. Empezó a ser asistente, cuidando a los cuatro hijos de una acaudalada familia de la ciudad. De vez en cuando jugaba con las niñas, pero ya no era ella quien elegía qué hacer y tampoco eran suyos aquellos juguetes.

—Esa muñeca será para ti —dijo Priscila, la mayor de las chiquillas, señalando una vieja y deteriorada muñeca que yacía en un rincón—. Hoy le toca hacerse cargo de la ropa. Date prisa.

—Sí —respondió Bianca sin mucho entusiasmo.

—Después debe lavar la loza y limpiar las ventanas —rio la Marianna, la hija menor—. Nosotras tenemos que hacer cosas de señoras.

—Vayamos de compras —sugirió Priscila.

—Compraremos vestidos nuevos —rio Marianna—. Date prisa, Bianca, recoge la ropa y guárdala. Debe estar todo limpio para cuando volvamos.

—Te vamos a vigilar —amenazó Priscila—. Debes hacer tus quehaceres o le diremos a nuestra madre.

—Sí, señorita.

De a poco, jugar dejó de ser un juego y se transformó en parte del trabajo, pues para ella, su papel era siempre el mismo. Las muñecas ya no eran sus amigas, no eran más que cuerpos de porcelana y tela, con rostros fríos que la miraban con las mismas hipócritas sonrisas que las niñas con las que estaba obligada a jugar. Las consideraba sus espías, incluso a la despedazada compañera que eligieron para ella y que quedó abandonada en el mismo oscuro rincón después de que los juegos fueron reemplazados por la escuela y con ello a Bianca se le dio una nueva responsabilidad.

Cada día se levantaba con la salida del sol, se preparaba y alistaba a las dos niñas, mientras Rebeca se hacía cargo de los varones que eran más revoltosos. La escuela era algo bueno, algo de niña grande que también la tomó por sorpresa, pues la familia para la que trabajaba le dio la oportunidad de aprender con sus hijos. Rebeca los llevaba a la escuela cada mañana, pero solo Bianca los guiaba de vuelta a casa al final de las clases y, por miedo a perderse en el bullicio, los niños le obedecían como a una hermana. Era extraño ver el mundo desde los ojos de Vivi, pues de pronto debía ser la buena hermana mayor.

—Bianca, vayamos al parque —sugirió uno de los niños mientras regresaban.

—Sí, vayamos —gritaron las niñas.

—De ninguna manera, monsieur Declan —exclamó Bianca preocupada—. Debemos llegar a tiempo para comer.

—No vamos a tardar —insistió Declan caprichoso.

—He dicho que no —soltó con firmeza—. La señora se puede preocupar.

—Eres muy aburrida —chillaron las niñas.

—No tengo que hacerte caso —insistió Declan—. No eres más que una criada.

—Es verdad, pero su madre dijo que debe volver a casa conmigo —reclamó Bianca con firmeza—. Podemos quedarnos en el parque, pero cuando la señora pregunte al respecto, diré exactamente que sucedió.

—Soplona y aburrida.

—Yo tengo tarea que hacer —indicó Gastón, el mayor de los hermanos—. No tengo tiempo de estar en el parque. Bianca tiene razón, debemos ir a casa.

—Siempre tan estirado como la niñera —reprochó Declan plantándose frente a su hermano—. ¿No es así, Gastón?

—Ustedes pueden volver con su madre más tarde —dijo Bianca paciente, separándolos para evitar una disputa—. Yo tengo labores. Por favor, monsieur Declan.

—Serás una madre muy aburrida, Bianca.

En las tardes se dedicaba a sus quehaceres, limpiando para aminorar las labores de Rebeca o ayudando a los niños a repasar sus lecciones, sin olvidar hacer sus propios deberes. Aún no era una adulta, pero comenzaba a entender por qué con ellos todo era tan extraño. Su vida fue una rutina hasta terminar la escuela, cuando a nadie le hizo falta una nana y los niños ya no necesitaban a una hermana mayor. Ya no iban al parque, estaban en edad de ir a fiestas y a esas ella no estaba invitada.

Las niñas que antes la miraban como a una hermana, comenzaron a verla como a la ayudante de Rebeca y una rival, pues sus cabellos rubios y ojos azules, aunque hermosos, no competían con los atrayentes y grises misterios que brillaban entre las llamas rojizas, por lo que procuraban que se quedara oculta en la cocina. Querían que se fuera y como cosas del destino, Rebeca decidió buscar un nuevo trabajo. Unos días antes de su renuncia formal, entregó en manos de la señora una carta que encontró en la puerta principal.

—¿Dónde estaba? —interrogó la mujer sorprendida.

—En la entrada. Oculta bajo la alfombra casi por completo. Pero ha de ser un error, aquí no vive nadie llamado así.

—Es el nombre de mi padre —dijo restándole importancia—. Él murió hace varios años. ¿Quién podría mandarle una carta?

—¿Algún familiar lejano? —sugirió Rebeca encogiéndose de hombros.

—No lo creo, mi padre no tenía más familiares además de mí y de… —Lo pensó por un momento y leyó intrigada—. Increíble, es de la casa Lonieski.

Editado: 03.12.2024