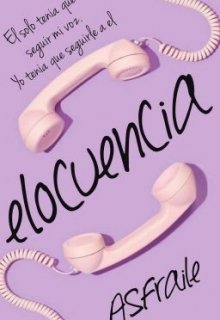

Elocuencia

Capítulo 1 II Abby

El bullicio no se detenía en la sala, una fila de mesas tras otra, delante de cada una alguien con un auricular atendiendo una llamada, totalmente insonorizados del ruido que provocaban el coro de voces, hablando con una persona que no estaba allí presente. Me froté los ojos con las manos, tenía demasiado sueño, aquel día había cambiado de turno con mi mejor amigo y debía estar allí hasta la una de la madrugada, muerta de sueño y bebiendo café, la culpa era mía, había olvidado que tenía turno de noche y apenas había dormido aquel día. Di un último sorbo al café y me coloqué el auricular, solo habían pasado cinco minutos desde la anterior llamada y el monitor ya me estaba avisando de que debía continuar trabajando. Pulsé uno de los botones y una luz verde se encendió a mi izquierda. Ya había cogido la llamada.

—Ha llamado usted al teléfono de la esperanza. Está hablando con Mónica —dije aquella frase tan pesada, que tantas veces había repetido ya a lo largo de la noche. Terminaría odiándola si debía repetirla una sola vez más. Me gustaba mi trabajo, pero odiaba estar allí muerta de sueño.

—¿Cuánto tiempo crees que tardará en matarme una buena dosis de antidepresivos, Mónica? Si es que ese es tu verdadero nombre.

Aquello fue suficiente para terminar de despertarme, resultaba más eficaz que litros de café. Era un código morado.

—¿Cuál es su nombre? —pregunté manteniendo la calma. Trabajaba para ese tipo de situaciones, aunque no fueran especialmente habituales. Utilicé todo el autocontrol que me habían enseñado en la universidad, ante todo calma. “La vida de una persona puede depender de vosotros, personas perdidas, debéis guiarlas sin perderos también vosotros, si os perdeis, no podréis ayudar a nadie. La calma es lo más importante” recordé las palabras de una de mis viejas profesoras de la universidad.

En muchas ocasiones atender ese tipo de llamadas podía ser duro, escuchar como alguien perdía toda esperanza al otro lado de la línea era algo para lo que ninguna universidad te preparaba. Solo hablaban de ello, pero era mi trabajo, no por nada nos llamábamos “Teléfono de la esperanza”.

—¿No debería hacer yo la misma pregunta? No te diré mi nombre hasta que me digas el tuyo, el real. Y haz el favor de no tutearme, no quiero que mi última conversación sea tan… educada. Eso sería aún más penoso.

Al comenzar a trabajar se estipulaba que no debíamos dar nuestra identidad si no lo deseábamos. Podíamos inventar una identidad, siempre y cuando no sobrepasara ciertos límites y una vez que elegías una identidad no se te permitía cambiarla. Yo era de las que inventaban una identidad, en la línea era Mónica, una pelirroja de ojos color esmeralda, había inspirado aquel personaje en una de mis vecinas. Lo único a lo que mantenía cierto apego era a mi edad, no podía alejarme demasiado por la voz.

—Me temo que eso no es posible, nunca doy mi nombre real, señor.

Se escuchó un suspiro al otro lado de la línea.

—¿Qué importa? Voy a morirme, dudo tener tiempo para decirle a alguien tu nombre. Y no me llames señor, sólo tengo veintisiete años.

Solamente era un año mayor que yo, ¿cómo alguien tan joven podía terminar llamando a un número como este? ¿Qué podía doler tanto con veintisiete años? Era demasiado joven como para plantearse algo así, tenía una vida entera por delante. Con veintisiete años estás en la cúspide del mundo. Eres libre y joven, ¿qué más puede esperarse?

—¿Sabes qué? Vamos a volver a empezar esta conversación, pero nada de nombres falsos y mentiras, ¿vale? —dijo.

Me ajusté el auricular, debía llegar al punto que yo deseaba, mantener una conversación sin peticiones y aquella era una oferta tentadora. Se hizo el silencio para después escucharse un repiqueteo, acompañado de una tos, al otro lado de la línea.

—¿Qué ha sido ese ruido?

—¿Cuál? ¿Éste? —Volvió a sonar el repiqueteo— Son un montón de antidepresivos. Mi postre. No conseguía abrir el bendito bote, acabo de lograrlo.

Pensé rápido. Se suponía que estaba cualificada para sobrellevar este tipo situaciones, aunque nada pudiera prepararse para que la vida de una persona dependiera de tu voz. Igual que un médico nunca está preparado para su primer paciente grave. Los maniquíes de la universidad no son como una persona gimiendo de dolor. A mi mente llegó la solución más rápida, su petición con mis condiciones.

—Si vuelves a cerrar el bote y lo dejas en el suelo volveremos a iniciar la conversación, sin mentiras. Como tu querías.

Se escuchó una risa al otro lado, eran unas carcajadas ásperas sin chiste ni gracia. No tenía la menor idea de cómo interpretar eso. Podía significar cualquier cosa, lo único que podía hacer era rezar porque fuera algo bueno.

—Podría aceptar y seguir con mi bote de pastillas. No estás aquí para asegurarte de que no te mienta. No puedes verme, solamente escuchas, estás ciega.

—Pero no vas a hacerlo, porque no te gustan las mentiras.

Ni siquiera estaba completamente segura de lo que decía. Era una respuesta impulsiva y sin la menor premeditación. Me estaba arriesgando a cualquier cosa. Pero el riesgo valía la pena, lo más importante era hacer desaparecer ese bote de pastillas.

—Me has pillado. Acepto el trato —Escuché atentamente cómo cerraba el bote y lo dejaba en el suelo (O al menos eso imaginé que hizo)—. Hola, me llamo Henry y tengo veintisiete años. Joder, eso ha sonado como si estuviera en terapia de grupo.

Me reí ante su comentario, algo extraño e inadecuado para estar en una situación de ese estilo. Quise golpear mi cabeza contra la mesa, ¿qué clase de estupidez acababa de hacer?

—Hola, Henry. Me llamo Abby y tengo veintiséis años —respondí, aguantando el impulso de llamarme idiota a mi misma.

Lo tenía, al menos lo había logrado. Por el momento los antidepresivos habían dejado de ser un obstáculo. Ahora no debía haber riesgo, al menos no por el momento.