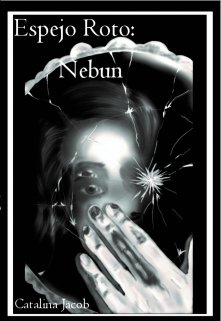

Espejo Roto: Nebun

II- Amigas

Una noche, mientras Nebun contemplaba la rosa de su tumba, una idea cruzó fugazmente su cabeza. Se levantó del suelo sacudiendo infructuosamente su pantalón ensangrentado, y caminó trastabillando hacia donde había visto por primera vez la figura con arrodillada. Allí, otra rosa blanca decoraba un nicho. Sonriendo, comenzó a recorrer nuevamente el Camposanto, tomando nota de los sutiles cambios que habían sucedido desde su amargo exilio de autocompasión. En varias tumbas había rosas blancas que brillaban trémulas con los rayos lunares. Eran tan hermosas, tan perfectas, que no se marchitaban con el correr de los días. Eran rosas blancas de polvo de estrellas, eternas, inmortales, como las almas de todos aquellos que residían en aquel Camposanto.

Cuando las noches dejaron de ser claras y despejadas, cuando las nubes plagaron el firmamento con sus caricias esponjosas, la lluvia cayó a la tierra, dejando aquí y allá fosas húmedas de lodo. Los paseos nocturnos de Nebun se vieron levemente interrumpidos, pues cuando salía y la lluvia la bañaba, su cabello se pudría más rápido que su carne y sus pasos quebrados se estancaban en pozos poco profundos.

Así se encontró una noche con la tormenta rugiendo en los cielos, quebrando el firmamento con sus rayos, rompiendo el aire con sus truenos; el lodo hasta la mitad de su cadera rota, los pies congelados, tratando sin lograrlo de liberarse de aquella prisión helada, cuando unos pasos y unas risas amortiguadas la obligaron a dejar de luchar. Era un grupito de adolescentes, probablemente esperando encontrar algún espíritu errante. Una sonrisa quebrada afloró en sus labios y se sumergió en el lodo.

Los pasos pronto se hicieron más cercanos, mientras la tormenta luchaba por conquistar los cielos. Bajo el lodo todo se oía lejano, pero Nebun sabía que estaban a menos de un metro de ella.

Contó hasta tres y emergió gimiendo y gritando, mostrando los dientes rotos y los huesos quebrados de sus manos, con los ojos en blanco y la lengua a un lado. Los gritos asustados rebotaron en el Camposanto, compitiendo contra la tormenta salvaje. Qué importaba que el pelo se le pudriera de tanta lluvia y lodo. Aquellos gritos histéricos, aquellas carreras a ciegas entre el fango y las tumbas le alegrarían las próximas noches de insana tormenta. Su carcajada histérica llenó la noche silenciando los truenos.

Al final, cuando la calma reinó en los cielos y la risa dejó de hacerle cosquillas en la garganta, permitió que la lluvia lavara de ella el lodo. Poco a poco sintió que la fuerza de succión de la trampa de barro disminuía. Trató de salir impulsándose con la parte superior de su cuerpo, más el hueso roto sobresaliente de su cadera se atoró en la orilla enlodada. La lluvia no amainaba y el amanecer estaba muy cerca. La desesperación comenzaba a hacer mella en ella. Barajó la idea de desprenderse de aquel hueso, pero el peso muerto de sus piernas le haría imposible de salvar el fango.

Las gotas de lluvia disimulaban sus lágrimas. Su cabello, anudado y empapado, se le pegaba al rostro. Quería chillar de rabia y dolor, quería arrancarse la mitad del cuerpo y arrastrarse hasta su lecho.

—Ayuda –murmuró ahogada. Mas nadie habitaba el cementerio a esta hora, y la lluvia aplacaba su voz suave.

El frío comenzaba a darle sueño. Las sacudidas de su cuerpo eran lo único que la mantenían con los ojos abiertos, escaneando todo en busca de ayuda. Dos parpadeos perezosos, el frío la mecía, el viento la arrullaba. El sueño estaba acariciando su cabello. Una sonrisa tímida cubrió sus labios.

— Hola.

Qué curioso, el viento nunca antes la había saludado. Entreabrió un ojo y luego el otro, parpadeando levemente, alejando las garras del sueño de su mente.

—Ayuda—murmuró. El cansancio y el sopor la vencían de nuevo. Sintió como era arrastrada fuera del pozo. Sonrió perdida en el mundo de los sueños, notando el agarre helado y firme bajo sus axilas. El césped y el barro acariciaban sus piernas mientras era transportada.

Cuando despertó la noche siguiente, estaba en una tumba que no era la suya y aquello la asustó. No recordaba haber salido del pozo. Alzó la mirada y la luna le sonrió en el cielo despejado, con las estrellas titilando con alegría. A su izquierda una sombra captó su atención. Trastabillando y maldiciendo a su cadera rota, Nebun se levantó de aquel lecho apoyando el peso de su cuerpo contra la lápida. El hueso de su cadera ardía y un dolor nuevo, debajo de su rodilla, pulsaba llamando su atención. Enfocó su mirada en la sombra que la observaba. Una persona encapuchada.

La encapuchada se acercó, quedando frente a ella. Observando su cuerpo roto sostenerse solo por su voluntad.

Se arrodilló a un lado y tomó un pedazo de madera del suelo. Nebun no apartaba la mirada de la misteriosa sombra. No veía nada bajo aquella capucha, y las finas manos estaban envueltas en guantes negros.

— ¿Cómo te llamas? —preguntó la figura de la capa, aquella que solía dejar rosas blancas en las tumbas. Miraba su pierna rota, y con la mirada parecía pedirle permiso para tocarla.