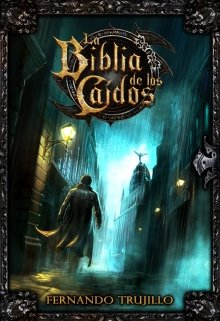

La Biblia de los Caídos

Versículo 13

La sala del obispo estaba oculta en un ángulo muerto, secreto, entre dos muros de la iglesia de San Nicolás. Las runas protegían la puerta de las miradas ajenas. Se trataba de un sistema de máxima seguridad diseñado por los ángeles: no se puede penetrar en un lugar que ni siquiera se ve.

Solo unos ojos entrenados podían mirar hacia esa esquina y ver algo más que piedras polvorientas cubiertas de telarañas. Ojos que sabían cómo enfocar adecuadamente, que conocían las runas, que distinguían la realidad de la ilusión. Tales ojos debían haber sido entrenados previamente, y tales entrenamientos eran supervisados por centinelas expertos. En consecuencia, eran muy pocos los que podían distinguir una pesada puerta de madera, con los goznes de oro y las esquinas superiores talladas en forma de alas, donde, en apariencia, solo había un muro de piedra gris, gastada y descuidada. Los centinelas se contaban entre esos pocos privilegiados.

Miriam encontró la puerta a la primera, sin esforzarse. Su adiestramiento era perfecto en ese sentido. Su visión estaba tan acostumbrada a las runas angelicales que las leía con más naturalidad que las letras del abecedario.

Entró sin llamar. No vio a nadie. La estancia era espaciosa, rectangular, de más de cincuenta metros cuadrados. Nunca dejaba de sorprenderse de encontrarse en esa sala, cuando el otro lado de la pared que acababa de cruzar daba al exterior, a la calle. Los ángeles no le habían explicado cómo ubicaban emplazamientos enteros en localizaciones imposibles, pero lo hacían. Hasta donde ella sabía, no le habían revelado ese secreto a ningún humano.

Miriam recorrió un largo pasillo, llegó a otra puerta y la abrió.

El obispo era un hombre repugnante. Las sábanas de seda solo cubrían parcialmente su cuerpo con sobrepeso, falto de forma, y forrado de vello por todas partes. Parecía un mono con problemas de obesidad.

La cama tembló, los cojines se movieron y cayeron al suelo. Unos ojos tímidos y asustados asomaron entre la seda y los edredones. Eran jóvenes, dulces y bonitos, como suelen ser los de una muchacha menor de edad, bien parecida, con el cuerpo proporcionado y armonioso. Si los ojos hubieran sido azules y no verdes, y el pelo rubio, en vez de castaño, Miriam podía haberse contemplado a sí misma hace veinte años en el semblante de aquella niña.

—¿Quién demonios se atreve...? —rugió el obispo arrancando la sábana de un tirón para tapar su nauseabundo cuerpo.

—Yo —contestó secamente la centinela.

La niña había quedado al descubierto, completamente desnuda. Agarró una almohada y se cubrió como pudo, avergonzada. No podía tener más de doce años.

—¡Sal de aquí ahora mismo! —El obispo señaló la puerta. Gesticulaba con una mano, furioso, mientras sostenía la sábana con la otra—. No sabes con quién estás hablando, mujer.

—Con un obispo —dijo la centinela. Apoyó las manos en las caderas. Al hacerlo, retiró hacia atrás su larga chaqueta de cuero. Sus piernas quedaron a la vista, igual que el martillo que estaba atado al muslo—. Concretamente, con uno gordo y asqueroso.

El obispo apretó los labios, bufó, maldijo. Sus ojos se encogieron al contemplar el arma de Miriam.

—Una centinela —comentó con gesto condescendiente—. Ahora no tengo tiempo que desperdiciar contigo. Sal de mis aposentos y espera. Estoy ocupado.

Miriam controló la furia interna que desataron las palabras arrogantes del hombre. Los obispos estaban bajo el manto de inmunidad de los ángeles. Un centinela no podía tocar a uno, a menos que tuviese una verdadera justificación y pruebas irrefutables que respaldaran sus actos. De otro modo le recompensarían con una muerte lenta y dolorosa.

No sería la primera vez. Miriam lo había visto en dos ocasiones. Cuando se daba una situación así, el centinela en cuestión era torturado delante de todos los demás, para que nadie olvidara la lección. Así imponían los ángeles la disciplina. Y funcionaba. Lo que Miriam no entendía era por qué los obispos gozaban de tanta protección por parte de los ángeles. Al sentirse intocables, muchos de ellos se volvían corruptos, despiadados, se aprovechaban de su privilegiada situación de poder. Y a los ángeles no parecía importarles. Nunca intervenían, ni aplicaban medidas correctoras.

—Pues ya no estás ocupado —dijo Miriam—. Se acabó la diversión. Tú, ven aquí —le dijo a la niña.

La muchacha vaciló y encogió las piernas, indecisa.

—Te estás extralimitando, centinela —le advirtió el obispo—. Lárgate antes de que se agote mi paciencia.

Editado: 26.02.2018