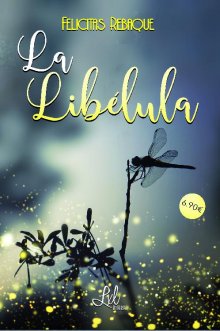

La libélula

A LA SOMBRA DE LA LUNA

A LA SOMBRA DE LA LUNA

e

El amor absoluto está inscrito en el alma, en cada célula de nuestro ser, desde el principio de los tiempos. Nos cruzaremos con él en algún

momento de nuestro camino,

solo tenemos que mirarle a los ojos para

reconocerlo. Nos lo gritará el corazón.

Mónica empujó la puerta del restaurante y se detuvo en la entrada. A los pocos segundos, una señorita vestida con un impecable traje de chaqueta negro se le acercó sonriente.

—Buenas tardes, señora. ¿Va a comer? ¿Tiene mesa reservada?

—Buenas tardes. Sí, gracias. Hay una reserva a nombre del señor Vidal. Estoy citada aquí con él.

La señorita consultó el cuaderno de tapas de piel negra que sostenía en sus manos.

—Efectivamente. El señor Vidal todavía no ha llegado. Si es tan amable de aguardar unos minutos, la acompañaré. Es un sitio privilegiado; el caballero hizo hincapié en que le fuera reservada, precisamente, esa mesa. Puede tomar un aperitivo en la barra del bar mientras espera. Le aseguro que no será mucho tiempo.

Mónica se dirigió al pequeño mostrador y pidió un Martini seco, bebió a pequeños sorbos y observó detenidamente la sala.

El conjunto resultaba armonioso, a pesar de la exuberancia de la decoración. Pinturas de colores vivos y brillantes colgaban de las paredes y adornaban los techos evocando escenas de épocas pasadas. Los personajes se movían en ellas con vida propia, como si fueran unos comensales más compartiendo el mismo espacio y fuera del tiempo.

Todos los detalles estaban cuidados al máximo reproduciendo el ambiente de los lujosos restaurantes de principios de siglo: percheros dorados, asientos tapizados de terciopelo rojo, lámparas de pie coronadas por tulipas blancas. En el techo, dos enormes arañas lloraban lágrimas de cristal atrapando los rayos de luz y esparciéndolos por el comedor en infinidad de matices cromáticos, acentuando, más si cabía, el ambiente de suntuosidad y de lujo. No había terminado de realizar su examen cuando el maître se le acercó.

—Señora, ¿me acompaña, por favor?

Mónica dejó su vaso sobre la barra de caoba brillante y lo siguió hasta una mesa ante la que se abría un gran ventanal.

—Aquí es. ¿Me permite su abrigo? —preguntó, solícito, mientras retiraba la silla y la invitaba con un gesto a sentarse.

Mónica tomó asiento. Si impresionante era el ambiente dentro del comedor, más apabullante aún era la vista que se divisaba desde allí. Sin ninguna duda, era el mejor rincón del restaurante.

Situado en la terraza de uno de los edificios más altos, la parte más bella de la ciudad se extendía ante ella de manera uniforme. En el cielo, pequeñas nubes rompían su azul dejando pasar, a través de ellas, rayos de sol que atravesaban el ventanal incidiendo en el cristal purísimo de las copas, alineadas frente a los platos de fina porcelana, y que se fragmentaban en pequeñas partículas doradas de luz. Consultó el reloj y con un gesto maquinal retiró su melena de la cara.

En la mesa de al lado dos hombres no le quitaban ojo. Mónica, al notarlo, los miró y sonrío. Era consciente de su encanto. A sus cuarenta y tres años se sabía una mujer muy interesante. Delgada, cintura fina y estrecha, amplias caderas... Lo que más llamaba la atención de ella no era su porte delicado, ni sus ojos rasgados ni su nariz un tanto semítica, tampoco sus labios finos y estrechos… Lo primero que captaba todo el que la mirara era la expresión de dulzura de su rostro que los años no habían hecho más que pronunciar.

Absorta en el magnífico espectáculo que se le ofrecía y en sus propios pensamientos, no se dio cuenta de la presencia de un hombre que la observaba.

—¡Hola, Mónica! Llevo un rato contemplándote. Estabas tan ensimismada que no me has sentido llegar.

Sobresaltada, dio un respingo. A punto estuvo de tirar la copa. Se levantó de la silla y encaró su mirada al dueño de la voz. Un hombre de unos sesenta y muchos años le abría sus brazos, sonriente.

—Bernardo, perdona, no te he sentido llegar —le dijo, tendiéndole las manos y recibiendo un cálido abrazo.

—No, eres tú la que debes perdonarme, me he retrasado. Pero déjame que te mire. Estás preciosa. Ganas y mejoras con la edad. Tienes a quien parecerte. Sentémonos. Me he permitido pedir la comida, espero que te guste.

—Seguro, me fiaré de tu buen paladar —respondió, sin hacer caso a la alusión de su parecido. Lo estudió detenidamente. Bernardo, divertido, la dejó hacer por unos minutos.

—¿He pasado el examen?

Mónica sonrío abiertamente.

—Bueno, creo que la calificación es un aprobado alto. Hace muchos años que no nos vemos, pero no has cambiado demasiado. Conservas la barba, el bigote, el pelo y ese movimiento tan peculiar tuyo de la cabeza al echarte el flequillo hacia atrás

Bernardo esbozó a su vez una sonrisa, tropezando su labio superior con un diente que sobresalía de los demás, en un gesto muy característico suyo.

—Bueno, uno hace lo que puede —bromeó—. Tengo el pelo casi blanco, mantengo mi barriga en su punto exacto y mi miopía no ha ido más allá. Mi artritis controlada ahora por la artrosis, y mi encanto intacto. La verdad es que no puedo quejarme.

—Y tu ego por las nubes, como siempre —añadió Mónica, también bromeando—. Veo que no has cambiado nada. ¡Genio y figura!

—Háblame de ti, dime, ¿qué has hecho en estos años? —preguntó mientras el camarero comenzaba a servir los primeros platos—. Según las últimas noticias que tengo tuyas, sé que te has casado, tienes dos niños y eres una abogada de éxito, como estaba previsto. Dime, ¿eres feliz?