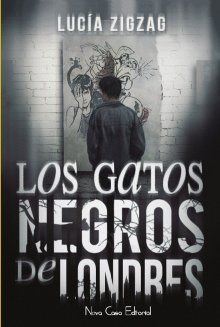

Los gatos negros de Londres

Capítulo 1. Los rincones para los gatos y las esquinas para los guapos

«Joder, qué belleza. Qué pulcritud. Qué perezosas y azarosas pinceladas, que parecen ser hechas por una mano meciéndose al son de una música caprichosa y que, sin embargo, no pueden producir un mejor resultado que este. Algunos trazos son más gruesos, más potentes, como si Velázquez hubiera sangrado aquella porción de pintura y la hubiera extendido allí precisamente para que yo me fijara en ella, cuatro siglos después.

Con razón La Venus del espejo es la mayor joya del museo. ¡Qué innegable perfección! ¡Qué irrepetibles plumazos de sensaciones! ¡Qué ganas de ponerme a sangrar yo también sobre un lienzo!

Una amiga me dijo una vez que la inspiración es como un orgasmo: entra, lo devasta todo a su paso y sale por la puerta de atrás, dejándote tembloroso y vulnerable como un cordero. Creo que tiene razón. Creo que en este instante podría derribarme hasta la más minúscula gota de lluvia.

Y es tan real, tan expresiva, cada línea. Incluso aquellas fugaces que indican que el pintor se ha equivocado y que lo ha intentado corregir, que no le ha importado que el resultado sea visible a ojos de otro artista… Me veo reflejado en él, en el espejo de la Venus, en los pliegues de la cama, en los brillos de la cadera del ángel. Y siento que la admiración que le profeso es tan celosa que solo se la quiero profesar yo. Que lo quiero para mí y que nadie más lo vea».

—Eh, muchacho. Vamos a cerrar el museo. Diríjete hacia la salida, por favor.

El guardia interrumpió mi ensoñación con voz cansada; la de un trabajador que no deja de mirar el reloj en los últimos cinco minutos de jornada.

Pero yo no tenía prisa. Ni ganas de cambiar este paraíso pictórico por una habitación con las paredes llenas de manchas. Así que paseé hacia la salida por el camino más largo, intentando prolongar esta muerte tan viva que me llevaba por los entramados de la National Gallery y que me honraba con la presencia de obras como Los girasoles de Van Gogh. Al pasar a su lado me asaltó un irremediable deseo de tocarlos y comprobar si eran tan rugosos como querían parecer, pero el guardia me seguía de cerca y me vi obligado a contenerme.

Y es que el arte no se puede palpar. Los bien-vestidos con dinero creen que la belleza solo se admira detrás de un cordel de terciopelo, que no hay modo de disfrutar un cuadro utilizando solo las yemas de los dedos.

De repente, algo perturbó la secuencia mental a la que estaba acostumbrado: un horrible espacio en blanco allí donde siempre había estado el Santa Margarita de Zurbarán. Fue tal la fuerza del interrogante que no pude evitar detener mis pasos para ver por qué habían trasladado el cuadro. En el centro del marco vacío había una pequeña inscripción provisional: Napoleón cruzando los Alpes, de Jacques-Louis David, colección del Palacio de Versailles. Exposición temporal: 13 de noviembre.

¿Qué era eso que retumbaba como unos altavoces conectados a unas vías de tren? Palpé con cuidado, como hubiera hecho con los girasoles, pero por encima de mi camiseta, y sentí las vibraciones del corazón al pensar que dentro de unos días tendría a mi merced una joya más que atesorar. Un cuadro único e insólito procedente del gran David y que yo, por mi baja posición económica, solo podría ver en Londres gracias a los intercambios que hacía la National Gallery con otros museos. A veces pensaba que tenía síndrome de Stendhal, esa extraña afección de la que no ha oído hablar nadie en su puta vida y que consiste en sentir vértigos y taquicardia cuando te rodeas de obras de arte. Pero al final llegaba a la conclusión de que no, de que lo que realmente quería era tenerla.

Para que luego digan que los jóvenes de veinte años no tenemos cultura, que solo pensamos en beber y follar. Yo, que en ese instante debería estar moviendo mis hilos para conseguir unas libras y que, en lugar de eso, me había vuelto a pasar el día encerrado en ese paraíso personal. Menos mal que era gratis; había escuchado que en otros países existían buitres que cobraban por entrar a los museos. No sé ni cómo se las arreglaban para ponerle precio al arte.

¿Pero cómo no caer en sus redes? Los paraísos están ahí para ser ansiados, amados en silencio. Y cuando nos damos cuenta de que a veces no quedan tan lejos como pensamos, podemos volvernos locos.

Finalmente llegué al exterior grisáceo de Londres, cuyo aire fresco y cargado indicaba que había llovido hacía algunos minutos. Trafalgar Square pretendía confundirme con su suelo espejado y su viento descolorido. Nelson se encaramaba a su columna de piedra como un felino, viéndome marchar hacia el metro que me llevaba a casa.

No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que un coche me estaba siguiendo. Mantuve la calma con indiferencia. «Tranquilízate, chico, que seguro que son imaginaciones tuyas y el coche lleva esa ridícula velocidad porque va a frenar en el semáforo». Pero no, era absurdamente obvio que me estaba siguiendo. De hecho, no tardó en pararse a mi lado después de dos patéticos minutos en los que el conductor y yo sabíamos que nos estábamos vigilando el uno al otro.

—Eh… ¡Yo te conozco! —exclamó un hombre de cuarenta años bajando la ventanilla. Tenía los ojos ocultos por unas gafas negras, lo que me impidió olisquear sus intenciones, como solía hacer cuando me relacionaba con desconocidos.

—Lo dudo.

—¡Vaya que no! Tú eres Hayden Rothem, el ciervo que trabaja para el Leviathan. He robado a un borracho tu nombre verdadero; lo reconozco.

Desvié la vista con resignación, aunque sin dar a aquel cerdo alguna pista de tener razón. No lo recordaba, pero si lo había conocido en las entrañas del Leviathan casi prefería no acordarme.

El Leviathan era un pub nocturno del Soho, el barrio más sórdido y polémico de Londres por sus tendencias eróticas y homosexuales. Famoso para los turistas por alojar el Chinatown inglés; famoso para los paisanos por proveerles de largas noches de juerga. Con su inocente fachada, atraía a todos los canijos que acababan de cumplir dieciocho a un precio que no les hiciera ir a lloriquear a sus padres demasiado a menudo, ofreciendo discoteca y frenesí de roces hasta altas horas de la madrugada. En su cara oscura y para los más atrevidos, aquel local era un hervidero de sexo y drogas de todo tipo; un enorme perro sujeto bajo la correa de una mujer con carácter llamada Leona Walker. Leona tenía un olfato experto en negocios y un talento natural para alquilar reservados, poniendo a merced del cliente una amplia gama de botellas, cuatro horas de olvido y una mascota que le calentara la cama. Si además querían alguna sustancia que les alterase el cerebro tendrían que buscársela por su cuenta, aunque no era una tarea muy difícil sabiendo que el propio local cobijaba a camellos de todos los pelajes.