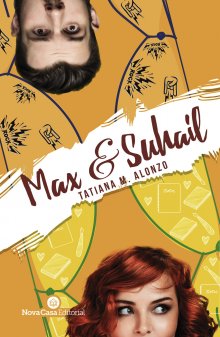

Max & Suhail

10. Suhail

Cuando me bañé utilicé el gel especial de mamá, luego busqué dentro de mi armario el vestido más bonito y, por último, con sumo cuidado, sujeté mi cabello con un listón. Estaba decidida a demostrar al salvaje con que yo sí era una princesa.

Miranda, mamá de la pequeña bestia, nos había invitado a una cena en su casa para congraciarse con nosotros y disculparse por lo inoportuno que resultaba su retoño. A mamá no le agrada esa mujer, pero, a diferencia de Max, Miranda sí procura ser una persona civilizada, y por eso aceptamos asistir a la cena.

En casa de los vecinos nos situamos en la sala de estar para platicar antes de cenar. El salvaje se sentó en el sofá de cara al que yo elegí, llevando puesta, como siempre, una horrible camiseta de superhéroe. Aunque esta vez, para colmo, y como si no fuera ya molesto verle tan desaliñado, tenía desamarrados los cordones de los zapatos.

—¿En qué trabajas, Jacqueline? —preguntó Miranda a mamá.

—Soy abogada.

—Enhorabuena —la felicitó.

—Es la mejor abogada de la región —dije, repitiendo lo que siempre escuchaba decir a mamá.

El salvaje hizo rodar sus ojos al escucharme. Arqueé una ceja en su dirección y de nuevo lo miré de pies a cabeza, tal como hace mamá cuando intenta intimidar a una persona que no es de su agrado. Pero Max no se inmutó.

—Es bueno saberlo —dijo Miranda, sonriendo—. Uno nunca sabe si mañana necesitaremos de una abogada.

Un comentario fuera de lugar. Lo sabía por la risa forzada de mamá.

—¿Tú a qué te dedicas, Daniel? —preguntó papá al padre del salvaje.

—Soy piloto aviador —dijo él en voz baja, restándose importancia.

—Papá es el mejor piloto aviador de la región —canturreó el salvaje, mirándome.

Burlándose. Aunque solo mamá y yo nos dimos cuenta de eso.

—No es así, Max —dijo el señor Solatano abochornado—. Hay docenas de pilotos mucho mejores que yo. Pero disfruto siendo tu superhéroe.

—Yo soy maestro de escuela —dijo papá, cosa que avergonzaba a mamá, de manera que pronto trataría de cambiar de tema.

Ella siempre decía: «¿Qué hace una abogada casada con un maestro de escuela?».

—Yo también soy maestra de escuela —aplaudió Miranda, cosa que puso de mejor humor a papá y, por consiguiente, arruinó el de mamá—. ¿A qué tipo de escolares das clases, Billy?

—Adolescentes. ¿Tú?

—Yo estoy en el preescolar. —A Miranda le puso contenta el cambio de conversación—. ¿No es maravilloso compartir lo que uno sabe?

—¿Desde cuándo viven aquí? —desvió el tema mamá, sin dar a papá la oportunidad de contestar.

Que mamá hiciera eso molestó a Miranda:

—Cuatro años —dijo, volviendo los ojos hacia papá—. Entonces, Billy, ¿no es maravilloso enseñar? —insistió en que él contestara.

Mamá se removió en su asiento, molesta. A ella no le gusta que la reten.

—Lo es —sonrió papá.

Cuando me aburrió esa conversación me giré hacia el salvaje con la intención de educarlo un poco:

—¿No vas a amarrar los cordones de los zapatos? —pregunté con una pizca de molestia.

—Sí, en algún momento lo haré —respondió él con una sonrisita de mal gusto.

—Deberías amarrarlos. Es peligroso no amarrarlos —insistí, pero él me ignoró.

Miranda se puso de pie:

—¿Pasamos a la mesa? —dijo, y nos indicó que la siguiéramos.

Los señores Solatano y el salvaje empezaron a caminar. Sin embargo, mamá, papá y yo, ocupados en nuestros propios asuntos, nos quedamos atrás.

Mamá dejó entrever su molestia:

—¿Por qué te tutea? —preguntó a papá cuando los señores Solatano se alejaron.

—No lo sé —Papá no comprendía su enojo—. Ayer por la mañana nos vimos al llegar a casa y platicamos sobre los niños. Supongo que le inspiro confianza. A mí no me molesta que me tutee.

—Es una maleducada —se quejó mamá, y yo asentí con la cabeza para mostrar a papá que estaba de acuerdo con mamá.

—No exageres, Jacqueline —dijo papá.

—¿Vienen? —escuchamos preguntar a Miranda. Se encontraba de pie en el espacio que separa el comedor de la sala de estar. ¿Qué tanto escucharía de la conversación entre mamá y papá?

Papá la siguió al instante:

—Claro. ¿Qué hay de cenar?

—Barbacoa —respondió ella, alegre.

Mamá también siguió a Miranda, aunque a una distancia prudente. Yo caminé junto a ella. Sin embargo, justo antes de llegar a la mesa, el salvaje se interpuso en nuestro camino. Mamá lo ignoró y continuó como si él no mereciera su atención, pero yo esperé para poder hacerle notar que todavía no había amarrado los cordones de sus zapatos.

—Los cordones de tus zapatos —dije y señalé sus pies.

—¿Qué? —Él se cruzó de brazos.

—Siguen sueltos.

—¿Y?

—Es molesto.

—¿Y?

—Te vas a tropezar.

Ese día mi paciencia alcanzó un nuevo nivel.

—¿Y?

—¡Te vas a lastimar!

—¿Y? —Max arqueó una ceja.

—¡AMÁRRALOS!

—¡Suhail! —me regañó mamá desde la mesa—. No. Levantes. La. Voz.

Me volví hacia ella:

—¡Él todavía no ha amarrado los cordones de sus zapatos, mamá! —lo acusé mirando a todos ya sentados.

—Ese no es tu problema —dijo ella.

—Max, amarra los cordones de tus zapatos —pidió al salvaje su padre para evitar más problemas.

—Enseguida, papá —contestó Max con esa sonrisita en su rostro que ya empezaba a odiar, y que sigo odiando después de tantos años.