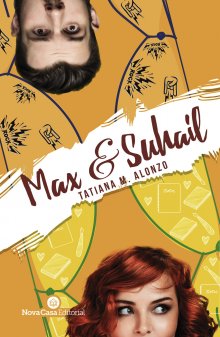

Max & Suhail

35. Max

Esa noche, en mi habitación, como ya era costumbre, escuché llorar a Suhail. ¿Por qué tenían que estar tan cerca nuestras ventanas? ¿Por qué?

—No apagues la luz, mamá —sollozó—. Creo que hay un fantasma.

—Suhail, ya estás grande para eso. Aquí no hay fantasmas —la regañó la jirafa malhumorada.

—Pero, mami...

—Basta.

—¿Puede venir papá?

—Él ya no vive en esta casa.

Escuchar eso hizo llorar más a Suhail.

—¿Me va a llamar?

—Lo verás los fines de semana.

—¿Por qué no puedo verlo mañana?

Sí, ¿por qué?

—Porque el juez dijo que solo los fines de semana.

—Mami...

Qué juez tan cruel.

—Ya, duérmete. Termino de acomodar tu armario y me voy a mi habitación.

Me acerqué más a la ventana.

—No me dejes sola. Ahí está el fantasma.

—No hay ningún fantasma.

—Quiero a papá.

—¡BASTA!

Hasta yo salté de lo fuerte que se escuchó eso. Después vi a la señora Didier apagar la luz y salir de la habitación de Suhail.

—Mami... —se quedó llorando Suhail—. Mami... El fantasma.

Regresé a mi cama. Si no me dormía temprano no despertaría de buen humor al día siguiente.

—Mami...

Pero Suhail no paraba de llorar.

—Por favor, mami...

Di vueltas en mi cama.

—El fantasma...

La señora Didier tenía razón. No existen los fantasmas. Aun así, para que Suhail se callara, cogí mi linterna del Hombre Araña, regresé a la ventana y apunté a su ventana.

—¡Voy a vigilar que no venga el fantasma! —informé.

Escuché un silencioso «Gracias» y esperé ahí hasta que el enemigo concilió el sueño. Porque eso seguía siendo Suhail, el enemigo. E hice lo mismo, esa noche y muchas más, por mí y por mi sueño, no por Suhail.

Aunque algunas veces las ganas de dormir temprano me vencieron.

—¡Max, el fantasma! —me despertaba ella llorando y de inmediato volvía a apuntar mi linterna hacia su ventana—. Gracias—me agradecía ella.

Pero lo hacía por mí. No por Suhail.

No por Suhail.