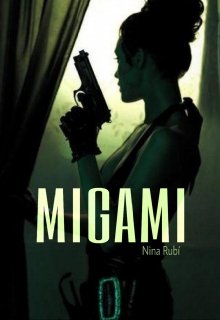

Migami

I.

I.

Todos pensaron que encontró a un monstruo. Todos y cada uno de ellos creyeron que algo tan simple como una persona de carne y hueso era tan tóxico como tragarse un bote de lejía sin duda alguna de acabar muerto. Se convencieron a sí mismos de que todo lo que hacía era una auténtica imprudencia. De que las tremendas acciones que tramaba iban a tener consecuencias. Pero ante todo, que era una psicópata oculta bajo la piel de una mujer de piel blanquecina y cabello azabache.

Pero esa no era yo. Yo vengo a contar la historia. Cuento el pequeño relato sobre una dulce mujer. Una la cual dijeron que perdió la chaveta cuando conoció al hombre que ella creía ser de sus sueños. Un hombre que acabaría con todos sus principios.

Con todos sus ideales.

Nunca dijeron que el amor fuera una auténtica locura. Que el corazón comenzase a guiar la ruta del nuevo viaje, y que el cerebro se diese unas vacaciones. La llamaron loca como aquella que solamente ella reconocía. Se convirtió en la persona que nadie quería observar o con la que convivir.

Ella era la propia naturaleza de la demencia. El amor solo le trazó la ruta a seguir.

—Buenos días—saludé sonriente. Formulé una sonrisa bastante débil teniendo en cuenta lo arrugado y resquebrajados que estaban mis labios. Me los relamí para poder hablar con más naturaleza. —Vengo para la primera sesión de rehabilitación grupal.

El hombre frente a mí me observó con sosiego. Su seriedad no me sorprendió, tener que vivir tras un mostrador toda tu vida no parecía muy alentador.

Carraspeó y replicó: — ¿El de las once y media?

Su voz sonó borde, pero yo igual lo ignoré.

—Ese mismo.

Jugó con algunos de los papeles que tenía en el escritorio sucio y desordenado, y cuando por fin encontró la hoja adecuada, dijo: — ¿Nombre?

—Migami Sanvi.

Se puso las gafas que colgaban en su cuello y me buscó en la lista. Contemplé mientras tanto mí alrededor con todo tipo de detalles. Había un reloj de pared colgado con números romanos que no hacía más que resonar por toda la silenciosa sala de colores básicos. Divisé una grieta bajo aquel reloj. Había nada más que dos cuartos de baños, cada puerta con señales del género al que pertenecía. Ambas estaban localizadas a mi derecha. Mientras que esperaba a que me confirmase mi entrada al interior de la sala, me fijé en dónde se encontraban los interruptores. La iluminación provenía de una bombilla del techo sobre mí y de la pequeña lámpara en el escritorio del hombre calvo con sobrepeso y una barba de varias semanas.

El hombre, cuyo nombre desconocía, vestía una camiseta de trabajador de un taller de vehículos. La grasa que corría en la parte superior al pecho parecía provenir del cambio de aceite de un auto. Su pelo también pringado de la sustancia oleosa estaba en un estado sutilmente diferente.

Su voz ronca resonó en aquella pequeña sala, sacándome de mis cavilaciones:

—Migami Sanvi, Alma Sawyer te espera adentro junto con el resto. —manifestó impaciente con un carraspeo molesto.

Un olor a sudor me impregnó los sentidos olfativos. Hice una mueca de desagrado mientras que me dirigía hacia la primera puerta que me había indicado con su dedo grueso y molido de tanto 'trabajo'. Nótese el sarcasmo.

Caminé a paso sereno hasta abrir el pomo metálico de la puerta del fondo. La puerta de madera se abrió y en cuanto lo hice, descubrí un grupo de gente parloteando en susurros. Mujeres y hombres de diversas edades componían el redondel en aquella sala. Cada uno estaba sentado en un asiento rojo de plástico, formando un círculo completo.

En cuanto cerré de nuevo, entrelacé mis dedos, insegura. La señora Sawyer me debió ver y me saludó:

—Acércate a nosotros, Migami. Estábamos a punto de empezar. —anunció—. Creo que ya estamos todos.

Sonreí débilmente. Tomé una silla pegada a la pared y lo coloqué justo enfrente a la mujer que iba a dirigir aquella reunión. Su cabello rojizo caía en una cascada a ambos lados de su sien y un flequillo le hacía el semblante aún más joven. Tendría al menos treinta años recién cumplidos. El pelo le llegaba sobre los hombros. Sus pómulos eran blanquecinos y pálidos, pero el colorete rosáceo le añadió un poco más de vida a la blancura de su rostro. Su iris castaño era tan claro que hasta incluso se le podía declarar miel.

—Hoy seremos breves, —empezó—ya que solo quiero que os presentéis ante el resto del grupo y digáis por qué estáis aquí hoy.

Varios asintieron. Noté la mirada de unos ojos oscuros a mi lado. Giré mi cuello a la izquierda, y tal y como supuse, había alguien fijando su mirada en mí. Era un chico más o menos joven, unos años menos a diferencia de la mía. Su cabello oscuro como la noche era poco posible de detallar por la capucha también negra que llevaba sobre la cabeza. Cubría todo menos su semblante de suficiencia.

Nuestros ojos se unieron, por efímeros segundos hasta que apartó la mirada por completo. Yo sonreí internamente.

¿Qué has hecho, querido? me inquirí a mí misma, ahogando las palabras en mí misma.

Devolví mi atención a la mujer que decidió presentarse en primer lugar. Su piel era bastante morena, y una cicatriz marcaba la mayor parte del brazo. La curiosidad me sobrevino en aquel momento.

#6975 en Thriller

#2763 en Suspenso

asesinatos, asesinatos misterio y suspenso, asesinatos lujuria tortura

Editado: 28.06.2021