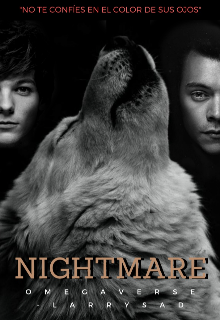

Nightmare • larry stylinson (omegaverse)

1.

(...)

Edwin caminó en medio del bosque con la antorcha calentándole los dedos. Dolía, no tanto como sus piernas moviéndose. No tanto como sus pulmones resentidos por su anterior llamado. Dolía, tan poco que siguió fijo con sus ojos rojos casi no viendo nada.

—Estás muy lejos de tu hogar —alguien dijo a sus espaldas. Cuando giró, la oscuridad se hizo presente cuando su antorcha se apagó después de que una fría ráfaga de viento le golpeara el rostro—, ¿no es cierto, lindo rey?

Volvió a girarse, encarando por fin a la mujer que le hablaba con voz ronca y mostraba sus dientes amarillos, algunos negros como el fondo a las espaldas de ella. Edwin tembló sin evitarlo, tragando saliva y pasando su mano por su, aún, hinchado vientre. Las lágrimas bajaron en ese instante, rezando en silencio que su deseo se cumpliera.

—Estoy más que lejos —le contestó, tratando de sonar valiente y fallando cuando la mujer soltó una risa que resonó en los oídos de Edwin, cada oído con su respectivo turno—, pero me he traído algunas cosas para que me hagan compañía.

Le mostró. Movió el poncho que cubría sus hombros y dejó que el bolso a su costado se dejara ver. Pesaba casi como su consciencia por lo que estaba a punto de hacer. Volvió a decir medio rezo en su mente, pidiendo perdón.

—Perdí a mi cachorro hace unos horas —contó a la mujer, que torció su rostro y lo inspeccionó de cabeza hacia su estómago—. Perdí mi felicidad y... Y quiero que me ayudes a tenerla de regreso. Me dijeron que eres una hechicera, que la luna te habla y el sol te susurra.

Ella alzó sus inexistentes cejas, acercándose a él con mirada fija. Quedó delante de él, pocos centímetros que los separaban y se inclinó hacia Edwin.

—Es cierto, pero... ¿Por qué habría de ayudarte, Rey? —le preguntó con sarcasmo—. Quemaste medio de mi pueblo minutos antes de perderlo todo, ¿y pides de mi ayuda? ¿Piensas que tendré tus caros jarros y olvidaré las llamas quemando mi hogar?

—Pero nadie murió —insistió, derramándose más. Pensó con desesperación que debería arrodillarse, pero no estaba seguro de si podría levantarse más-. Yo pedí...pedí que nadie debía...

—¿Y crees que tus guerreros te obedecieron? —Ella sonrió—. ¿Crees que el recuerdo de sus manos en todo mi cuerpo es parte de mi locura?

Edwin cerró los ojos con fuerza, recordando a su esposa subida en su hermoso caballo blanco con su cabello dorado brillando bajo el sol. Pensó en su sonrisa mientras ordenaba a su ejército avanzar hacia la creación de la destrucción. Ahora el terreno le pertenecía, pero la mujer delante de él y más personas jamás le obedecerían. Así que se inclinó él, sosteniéndose de sus hombros y chilló como un cobarde que se permitía sentir el dolor, dejando que sus lágrimas mojaran los trapos viejos que ella vestía. Suplicó en su mente y con palabras.

—Por favor... —pidió desesperado—. Por favor...

La mujer soltó una carcajada que hizo eco en el bosque. Entonces, Edwin cerró los ojos y se dejó caer en la decepción que traía perder la última oportunidad de tener lo único que lo había hecho feliz durante los últimos ocho meses. Dejó que la risa de esa extraña mujer lo hiciera sentir angustiado y mareado, cayendo hasta que sus manos quedaron tocando sus pies descalzos. Sintió la tierra debajo de sus uñas y los dedos de la mujer rozando ambas de sus mejillas, recogiendo sus lágrimas.

Le tocó la cabeza y lo obligó a estar de rodillas, hablando lo que Edwin no pudo entender. No pudo escuchar más que balbuceos de su parte.

—No te confíes en el color de sus ojos, omega —le dijo. Edwin intentó mirarla, no pudiendo ni siquiera abrir los ojos—. No te fíes por cómo luce, porque se verá como el mismo cielo azul.

Edwin se desplomó sobre la tierra, aún sin poder abrir los ojos. Cuando lo removieron con los rayos del sol clavados en su rostro, su enorme estómago sorprendió a todo el reino.