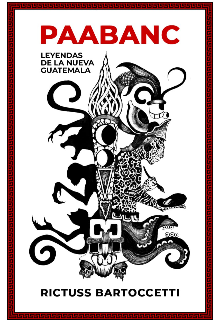

Paabanc, leyendas de la nueva Guatemala

El caballero cadete del Roosevelt

El bar “La Tona”, en la avenida Bolívar, era un lugar propicio para toda clase de personas de dudosa reputación. Por sobre el bullicio de la música se podía escuchar los gritos y carcajadas de aquellos amigos quienes alegremente departían con las colillas de los cigarrillos quemándoles los dedos.

—Y entonces, Rufino, ¿cómo va el “negocio” en el Roosevelt? —dijo Alberto, mientras apuraba el trago de Quezalteca.

Rufino se llevó a la boca el cigarrillo y, luego de una pausa, respondió a gritos muy cerca de la oreja de su amigo, escupiendo las palabras y el humo al mismo tiempo.

—Bien, vos, pero últimamente hay un oficial, un cadete, mejor dicho, que no me ha dejado trabajar.

—Aaah, tené cuidado, mano, esos no se andan con babosadas. ¿Pero qué puede andar haciendo un cadete en el hospital Roosevelt en las noches? Porque supongo que ahí asaltás de noche, ¿va?, no vas a ser tan burro de ir de día.

—Irá a ver a algún familiar, me imagino. Y, pues sí, voy de noche, ya sabés de qué lado masca la iguana conmigo.

—¿Y cómo le vas a hacer? ¿O vas a buscar otro lado mientras se desaparece?

—Nombre, si en ese nuevo hospitalito me ha ido bien. Vieras cómo sale la gente en las noches a comer o a comprar ahí a las tiendas del Guarda. Hay un tramo bien obscuro y es donde yo aprovecho.

—Ja, ja, ja, sos un bandido, vos cerote. Este negocio es de andar vivo, si no, no falta quién te madrugue.

—¿Y quién dijo miedo? Nombre, ya lo tengo pensado. De ahora en adelante me voy a llevar un machete y a seguir trabajando. Si ese cadetucho se mete… —Hizo una señal pasando la uña del pulgar por el cuello — yo sí lo “socaribe”. A ver de qué cuero salen más correas. No puedo seguir así, yo también tengo mis gastos. Mirá cómo ando —dijo, sacando unos pocos billetes arrugados del bolsillo.

—No te ahueves, hombre, esta noche yo invito —dijo su amigo, mientras le silbaba al mesero y hacía aspavientos para hacerse notar — ¡Otros dos octavos para acá, mijo! Tomá, ponete unas rolitas buenas ahí. Algo de moda, del “Grupo Rana”, ya que me lo recordaron —Y al momento le dio algunas monedas para marcar la música en la rocola.

Entre el bullicio de los borrachines, humo de cigarrillos y pláticas sin importancia, se fueron consumiendo varios octavos de aguardiente al ritmo de “Mi secretaria”, “Socaribe” y “Colombia rock” entre otros éxitos del momento.

Como lo había prometido, Rufino regresó a las andadas en cuanto le pasó la resaca. Aquella noche, antes de salir de su casa, se metió un machete en la cintura del pantalón por el lado de adentro de la manga para no dejarlo visible.

Eran las nueve de la noche más o menos. La luna llena dejaba ver todo claramente con su luz plateada. Una muchacha salió del hospital Roosevelt para dirigirse a la tienda “La Bendición” ubicada en mercado del Guarda. Rufino esperaba el momento, camuflado detrás de un árbol. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó sobre ella. La muchacha apenas alcanzó a emitir un débil chillido como ratón acorralado.

Pero antes de que pudiera ponerle una mano encima, sin saber cómo o de dónde había aparecido, un gallardo hombre se interpuso entre él y su objetivo; éste llevaba el uniforme de la escuela politécnica con los pantalones rojos, la guerrera azul con los botones dorados y el bonete.

—¿Está bien, señorita? —preguntó el caballero cadete, hablándole a la chica a sus espaldas — Váyase, no se preocupe, yo me encargo.

Y sin que Rufino pudiera protestar o hacer algo, su víctima se había ido.

—¿Y vos quién sos? ¿Te crees muy valiente? Ahorita vas a ver.

En el acto, Rufino sacó el machete con agilidad insospechada. Y como en un movimiento igualado con la misma fidelidad del reflejo en un espejo, el caballero cadete desenfundó su espada.

A pesar de su corta estatura, Rufino sabía manejar bien el enorme machete. Su lomo refulgió con la luz pálida de la luna al momento de dar el primer golpe. El caballero cadete apenas hizo un leve movimiento para esquivarlo.

Intentó una, dos, tres veces más y el cadete se libraba con suma facilidad. La impotencia, el cansancio y el miedo se fueron apoderando de Rufino. Pues a pesar del resplandor claro de luna, no atinaba a ver las facciones del hombre con el cual peleaba.

Por momentos creía verlo desplazarse como un papel movido por el viento, como si no moviera ni un solo músculo de su cuerpo, aunque esto no podría haberlo asegurado en el fragor de la batalla.

—Ojalá y Dios se apiade de su alma —fueron las últimas palabras del caballero cadete antes de dar el mandoble fatal en el pecho del ahora aterrorizado Rufino.

Se palpó la herida. Se vio las manos manchadas de un líquido obscuro y tuvo la certeza de su inminente muerte. Como pudo, corrió hacia una ruta ya conocida: el bar “La Tona”. Al llegar al puente del Trébol, las piernas le fallaron y cayó de rodillas.

—Hijo, ¿qué te pasó? —inquirió una voz frente a él.

Levantó la cabeza y vio a un sacerdote quien, inclinándose, trataba de ayudarlo.

—Padre, ¡ayúdeme! —gimió con lágrimas en los ojos, mientras le contaba a grandes rasgos lo sucedido omitiendo, claro está, la parte en donde él se disponía a asaltar.

—Levantate, vení, yo te ayudo.

—No puedo, padre, estoy herido.

El cura arrugó el rostro, extrañado.

—Ya me habían contado algo sobre el caballero cadete. Cuando el edificio del hospital Roosevelt estaba en construcción todavía, hubo un enfrentamiento entre los mercenarios de castillo armas y los caballeros cadetes de la politécnica en donde murieron algunos valerosos niños, entre ellos el abanderado Jorge Luis Araneda Castillo. Desde entonces se aparece en las inmediaciones del Roosevelt para socorrer a las personas en peligro. Ese edificio se inauguró con sangre. Y vos no sos una blanca palomita tampoco. Me han contado algo cuando voy a predicar a esos lugares de mala muerte donde te he visto.