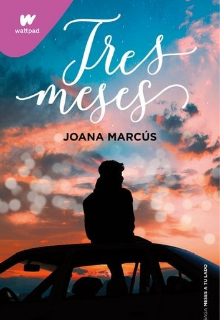

Tres meses

Cap. 20: Salvar al soldado Jackie

Quizá lo de la clínica no había sido tan mala idea.

No llevaba ahí muchos días, pero ya me había acostumbrado a la rutina.

Compartía habitación con alguien de una edad similar a la mía, nos

despertaban a las ocho, desayunábamos, nos duchábamos, nos tocaba

actividad, terapia o lo que fuera, nos llevaban a comer, y, de nuevo,

actividad o terapia.

Yo aún no había participado en ninguna actividad, más que nada porque

había pasado de ir. No me encontraba con ganas de hacer nada, y menos si

debía moverme. Estaba de mal humor, tenía náuseas constantes y,

sinceramente, salir de la cama ya era una puta agonía, porque me dolía todo

el cuerpo. Si no me hubieran obligado, probablemente no me habría

levantado ni para ir a comer.

Alguna gente llevaba en la clínica mucho más tiempo que yo, y se

notaba. Parecían personas totalmente recuperadas que, pese a estar ahí

dentro, hacían vidas totalmente normales. Por otro lado, también había

mucha otra gente incapaz de avanzar: o era la cuarta vez que pasaban por

una clínica o provocaban algún tipo de altercado. Era bastante habitual

presenciar una discusión entre pacientes, al menos, una vez al día.

Pese a todo, una vez que empecé a encontrarme mejor, me di cuenta de

que aquel sitio no me desagradaba. Quizá se debía a su ubicación en medio

de la naturaleza. Me gustaba salir al jardín trasero, ver la naturaleza, oler las

flores plantadas en el jardín… y apreciaba que no se oyera el ruido del

tráfico.

Quizá no fuera mi lugar favorito en el mundo, pero no me importaba

quedarme unos meses más.

Una de las pocas actividades a las que no había podido negarme era la de

la psicóloga. Y mira que había intentado evadirlo, ¿eh?

Ni que lo digas.

En esos momentos, me encontraba en su oficina, una de las salas más

sencillas de la clínica, y por ella pasábamos casi todos los que estábamos

ingresados. Al encontrarse en la planta baja, por la ventana podía ver de

cerca a los demás huéspedes —así nos llamaban ahí— desempeñando sus

actividades matutinas. Algunos se dedicaban a la jardinería, otros

aprovechaban el sol para practicar un poco de deporte, otros aprovechaban

el tiempo libre para tumbarse y disfrutar del ambiente…

Y yo estaba ahí metido con la psicóloga que me habían asignado.

Derrochando endorfinas, como de costumbre.

No era que me desagradara estar con ella. En cierto modo prefería pasar

el rato ahí charlando que verme obligado a salir al jardín para hacer el

gilipollas en una esterilla de yoga.

Supongo que si me hubiera pillado en otro momento de mi vida, le habría

dicho que no creía en la terapia y que estaba perdiendo el tiempo, pero

durante el proceso de desintoxicación me sentía muy bajo de fuerzas. No

podía ni protestar. Dejaba que me hiciera preguntas, y de vez en cuando le

respondía alguna. Poco más.

Habíamos hablado de mis padres, de mi infancia, de mis amigos, de mi

relación con Jen, de mi carrera… Todo le interesaba, mientras que yo

contemplaba la ventana y respondía con lentitud y aburrimiento.

—Bienvenido otra vez —dijo con una sonrisa.

—Sí, hola —mascullé.

—¿Qué tal has pasado estos días?

Era martes y me había visto el viernes. No había trascurrido tanto tiempo

como para que me sucediera algo interesante; aun así, me encogí de

hombros y respondí:

—Bien.

—¿Hay algo que quieras comentar?

—No.

Siempre le daba esas respuestas escuetas para ver si desistía y me

mandaba a la mierda, pero nunca lo hacía. Tenía paciencia, la maldita.

—Me alegro —dijo sin borrar la sonrisa—, porque así podemos hablar de

otros asuntos que me interesan mucho.

—Qué bien…

Como siempre, pasó completamente de mis comentarios mordaces y

abrió la libreta en la que lo apuntaba todo.

Algún día se la robaremos, a ver qué pone.

—He pensado que hoy podríamos hablar de tus relaciones actuales —

comentó.

—No es un tema muy interesante.

—Entonces, mejor para ti. Así nos lo quitaremos rápidamente de encima.

A ver, empecemos…

Y me hizo preguntas, como siempre. Yo se las respondía en mi tono

monótono, apalancado en el sillón y con expresión de aburrimiento.

—Háblame de tu día a día fuera de la clínica —dijo entonces—. ¿Cómo

es?, ¿qué sueles hacer?

Suspiré, me acomodé en el sillón y repiqueteé los dedos en los

reposabrazos. Ella esperaba pacientemente. Nada en el mundo podía alterar

a esa señora.

—Intento no levantarme temprano porque no me gusta, así que solo lo hago si hay trabajo de por medio —empecé—. Ya despierto, miro el móvil

para ver los cuarenta mensajes que me deja mi mánager cada noche.

También miro el calendario, a ver si tengo algo programado. Si no hay

nada, me voy a comer, miro un rato la tele, ceno, voy a la cama… y vuelta a

empezar.

No me di cuenta de lo deprimente que sonaba hasta que lo dije en voz

alta. Ella, sin embargo, no expresó ninguna reacción, más allá de asentir con

comprensión.

—No suenas muy emocionado —observó.

—Es un aburrimiento.

—¿Qué parte?

—La de tener tiempo libre.

—Mucha gente daría lo que fuera por tenerlo.

—Bueno, pues no es mi caso.

Esa vez sí que anotó algo, y luego me miró de nuevo.

—¿Qué te gustaría hacer para lidiar con todo ese tiempo libre?

—No sé…, ¿alguna película? Es lo único que sé hacer.

—Estoy segura de que sabes hacer muchas más cosas, pero es una muy

buena propuesta.

—No sé. Acabo de sacar una.

—Me refiero al futuro, Ross. ¿Nunca has considerado la posibilidad de

hacer otra?

Era una buena pregunta. Fruncí los labios, pensativo.

—Supongo que me gustaría hacer algo, sí.

—Entonces, cuando te sientas preparado, quizá sería una buena idea

empezar a trabajar en ese nuevo proyecto.

Bueno, vale, había dicho algo útil… pero ¡eso no significaba que

necesitara una psicóloga! Me hundí aún más en el sillón.

—¿Qué haces en esas horas en las que, según dices, no hay nada? —me

preguntó entonces—. ¿Pasas el tiempo con tu familia, con tus amigos…?