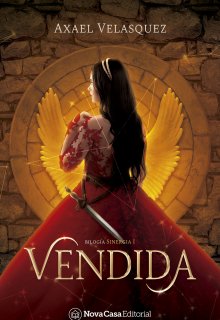

Vendida

CAPÍTULO 6: Puedes ser lo que quieras, escoge lo que nadie espera de ti

—¿Terminaste? —preguntó mi doncella a la entrada del cuarto de baño. Tenía una toalla en sus manos, a la espera de mi cuerpo húmedo.

Ella había entrado en mi alcoba temprano para entregarme el desayuno; constaba de pan, yogur y ensalada de frutas, acompañados por un vaso frío de jugo de mango de las cosechas de Hydra. La bandeja llegó junto a una nota que tenía el sello real del escorpión; en ella se plasmaban unas palabras genéricas que me deseaban un alegre despertar y una única instrucción: que estuviese arreglada antes del mediodía. No hubo aclaratorias.

Luego de comer, mi doncella me preparó un baño humeante, inundado de espuma como un cielo alegre por la compañía de las nubes, y aromatizado con girasoles de los campos de Hydra, que eran conocidos por su particular composición cítrica y potente. Estas gigantes flores amarillas —solo en su variación nativa de Hydra— eran muy codiciadas por los fabricantes de perfumes más célebres ya que sus fórmulas solían contener de esos pétalos en mayor o menor medida.

Restregaba mi piel con esmero y pasión porque en el fondo de mí mantenía, aunque encadenada para que luego no diera paso a la decepción, la idea de que ese día conocería al príncipe maldito.

Llegó el momento en que las burbujas se extinguieron, la espuma se fusionó con la suciedad de mi cuerpo y mi piel se acostumbró al calor que la abrasaba: señal inequívoca de que el baño había llegado a su fin.

—Sí, ya salgo —respondí a mi doncella.

Ya en el recibidor de mi habitación dejé que ella me secara y me envolviera en la toalla para conducirme, todavía sin vestir, por medio del pasillo al gran armario. Una vez ahí, me senté junto al espejo y la dejé arreglar mi cabello.

—Han pasado días —comenté mientras el cepillo barría mi cuero cabelludo—. ¿Suelen tardar tanto los compradores en hacer acto de presencia?

—No lo sé, mi lady. —Seguía sin acostumbrarme a dicho título, pero a ella nunca le dije nada al respecto—. Los hombres son todos raros, y el suyo más.

Sus palabras me hicieron gracia, indicaban posesividad, un derecho exclusivo de los hombres. No había, y no podría haber nunca, nada parecido a alguien «mío».

—Pero algo debes saber de los compradores menos... «excéntricos», ¿no?

—Usted lo ha dicho, mi lady, el príncipe Sargas es excentricidad pura, hace las cosas a su modo. Ni su padre lo consigue... predecir. En general, los compradores están ansiosos por usar su nueva adquisición, no había oído de ninguno que esperara para usarla, pero tampoco he oído de ninguno que le ponga doncellas a sus vendidas; lo normal es que ellas terminen siendo una.

—¿Qué sabes de él? De mi dueño, digo —pregunté cada vez más intrigada por el tema.

—Pocas cosas sé de su hermano, y es al hombre que pertenezco. Hace diez años el rey pagó por mí. Pero al Antares cumplir la mayoría de edad, el rey me obsequió a su hijo sin siquiera haberme usado.

—¿Eres la vendida de Antares?

Observé en el espejo cómo sus cejas amarillentas se elevaron sin comprender, luego sus dedos continuaron maniobrando sobre mi cabellera oscura y, con la paciencia que la caracterizaba, se dispuso a explicarse.

—Una de ellas, mi lady.

—Cierto. Son ocho sus vendidas, ¿no?

—Éramos. Quedan siete, y sospecho que no son más de tres las que todavía... usa. A mí me pasó al personal de limpieza cuando... bueno, cuando quiso. Imagino que ya no sentía nada conmigo.

—¿Cómo es que me sirves ahora a mí?

—No hago preguntas, mi lady, y dudo que a él le importe lo que hagan sus vendidas luego que se aburre de ellas. Una noche vino a mí un caballero y me dijo que de ahora en adelante le serviría a la vendida del hermano de mi dueño, y nada más. Creo que Antares se alegró de darme una utilidad mejor, es muy buena persona.

Cuanto más conocía de Antares, menos me parecía una «buena persona». Se suponía que él era el héroe, el decente, el aclamado, ¿qué quedaría para su infame hermano maldito?

—Ya está. Ahora a escoger la ropa.

Mientras ella buscaba en la colección de vestidos, yo subí la pequeña escalera de la pared izquierda para llegar al nivel de la ropa interior. Había una variedad abrumadora de ropa íntima. Dejé que mis dedos se deslizaran entre ese campo de encaje, seda, algodón y ligas. Levanté una pieza que atrajo mi atención y comencé a ponérmela justo ahí, sin bajar la escalera. Empecé por colocarme un panti de encaje crema y luego deslicé las medias de malla elástica, color rosa pálido, sobre mis piernas. Llegaron a la mitad de mis muslos y de ahí, unida por medio de un anillo cromado, se desprendía una liga blanca hasta la altura de mi cintura, donde me tocó abrochar la cinta blanca que rodeaba esa zona en un anillo en el centro, sobre mi ombligo.

Busqué mi reflejo en la pared del frente. La complicada trenza del cabello me atravesaba el pecho y su negrura contrastaba con mi palidez. Mis senos desnudos la enmarcaban y, si bien no podía sentirme a gusto con la anomalía en mis pezones, deseaba que alguien pudiera verlos así, con su caída natural, pero firmes, deseosos de un buen tacto que los despertara. Las medias y el panti escaso me daban una inocencia fingida por la timidez de su color; me pasó por la mente el nombre de una constelación a la que me habría gustado darle la oportunidad de tenerme como solo el espejo podía, pero era tan imposible que deseché la idea. Me dispuse a deshacerme de aquel disfraz y empecé por el anillo sobre mi ombligo.

—No se lo quite, mi lady.

Bajé mi vista hacia mi doncella, quien sostenía el vestido selecto en sus manos.

—Podemos probar cómo se ve con esto, la parte más insinuante estará oculta, lo demás será un bonito decorado.

Mi respuesta fue una sonrisa amplia.

Era el primer vestido con corsé que usaba; eso, sumado a su diseño strapless tipo sirena, que me elevaba los senos y los redondeaba, haciéndolos un foco de atención solo compartido por una pequeña gargantilla de una sola hilera de cristales shwarosky que me apresaba el cuello. La caída de la falda empezaba justo donde terminaban mis costillas con un adorno hecho de pedrería a modo de cinturón. La falda se elevaba un poco gracias al tul que había debajo, pero se detenía justo por encima de mis rodillas para dejar que las medias hicieran su trabajo. El vestido era color durazno, y las zapatillas de tacón iban a juego con la pedrería de la cintura y con el brillo de los cristales en mi cuello.