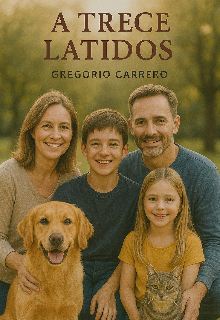

A Trece Latidos

PRÓLOGO

(Carta Desde El Corazón De Thiago)

Querido lector,

si estás aquí, ya has escuchado el eco.

Tal vez no sabes de dónde viene, ni qué forma tiene. Tal vez fue un recuerdo que se deslizó mientras caminabas por la calle, un olor que te empujó a otro tiempo, o una pregunta sin respuesta que se quedó girando en el fondo de tu pecho.

Sea como sea, estás leyendo esto, y eso ya dice mucho más de ti que de mí.

Porque esta historia no comienza con mi diagnóstico. No empieza en el hospital, ni en los pasillos fríos con aroma a desinfectante, ni con doctores que aprietan los labios antes de hablar.

Tampoco empieza con la palabra “leucemia” pronunciada como si fuera ajena, como si no estuviera a punto de colarse en cada rincón de mi vida.

No.

Empieza antes. Mucho antes.

Empieza con un niño de trece años que corría por el parque detrás de un perro llamado Rocky, con los cordones desatados y las mejillas rojas, sin saber que su corazón estaba contando los segundos con más precisión que cualquier reloj.

Ese niño era yo.

Y no sabía que estaba a punto de transformarse.

Tenía una madre que trabajaba de noche como enfermera y dormía poco pero abrazaba mucho. Un padre que dibujaba planos y a veces se perdía en ellos para no tener que explicar lo que sentía. Un hermano mayor, Mateo, que gritaba más de lo que escuchaba. Y otro, Nico, que estaba pero a veces parecía no estar del todo.

Tenía un gato negro con nombre de sombra, y un perro con más energía que juicio.

Y tenía vida.

Vida desordenada, ruidosa, cotidiana. Vida de verdad.

Y luego, un día cualquiera, me cansé. No un cansancio normal. No como cuando corrés mucho o dormís poco. Era otro tipo de cansancio. Uno que me vaciaba por dentro como si tuviera goteras en el alma.

Primero pensé que era la escuela. Después, el estrés. Incluso me dijeron que era crecimiento.

Pero mi cuerpo sabía otra cosa. Y mi corazón —aunque yo aún no lo entendía— ya estaba gritando.

Cuando me dijeron que tenía leucemia, no entendí del todo.

Yo pensaba en el recreo. En la bicicleta nueva. En los partidos de fútbol en la esquina.

No sabía que en pocos días mi vida se llenaría de agujas, exámenes, palabras raras y miradas tristes disfrazadas de sonrisas.

No sabía que iba a tener que aprender a ser fuerte… sin saber qué significaba eso.

Mi madre lloró cuando creyó que no la miraba. Mi padre se encerró en su estudio como si los planos pudieran sostener lo que estaba a punto de romperse.

Yo… bueno, yo traté de entender. De ser valiente. De no preocuparlos. De ser “el paciente ideal”.

Pero también me enojé.

Mucho.

Porque nadie te explica cómo seguir siendo niño cuando te obligan a convertirte en adulto.

Nadie te dice cómo sostener la risa cuando el miedo te aprieta la garganta.

Nadie te enseña a decir “estoy bien” mientras todo te duele.

Ahora tengo 28 años.

Han pasado quince desde ese primer diagnóstico.

Quince años de lucha, de recaídas, de remisiones, de amores, de pérdidas, de música, de palabras, de huellas.

Quince años de latidos.

Y hoy, desde este presente que tantas veces imaginé y que otras tantas creí imposible, decidí escribirte.

No para que sientas lástima. No para darte una lección.

Sino porque creo que, si estás leyendo esto, de algún modo también estás buscando.

Tal vez buscás razones. O respuestas. O simplemente compañía.

Y yo tengo algo para darte.

Una historia.

La mía.

Que en realidad, podría ser la tuya, o la de alguien que amás, o la de todos los que alguna vez sintieron que el mundo se rompía… y aun así siguieron latiendo.

Recuerdo una vez, en plena quimioterapia, que una enfermera me preguntó si me dolía.

Yo tenía la boca llena de llagas, la cabeza pelada, las piernas flacas como ramas, y aun así le dije que no.

Mentí.

Porque dolía.

Dolía mucho.

Pero no el cuerpo.

Lo que más dolía era ver a mi mamá intentar ser fuerte cuando ya no podía.

Lo que más dolía era ver a mis hermanos mirarme como si yo fuera de cristal.

Lo que más dolía era la soledad. La de verdad. Esa que se instala incluso cuando estás rodeado.

Por eso escribo.

Porque escribir fue, muchas veces, el único lugar donde no me dolía tanto.

Donde podía ponerle nombre a lo que sentía.

Donde podía imaginar un futuro cuando el presente parecía demasiado.

A veces, en medio de la noche, escribía cartas que nunca envié.

A mis padres.

A mis médicos.

A Dios, incluso, aunque no sabía si creía en Él.

Pero también me escribía a mí mismo.

A ese Thiago de trece años que sólo quería volver a correr tras su perro.

A ese Thiago de quince que se enamoró por primera vez y no sabía si viviría lo suficiente para decírselo.

A ese Thiago de dieciocho que soñaba con la universidad, aunque su cuerpo todavía temblaba con cada análisis.

A ese Thiago de veinticinco que miraba hacia atrás y entendía que no todo había sido pérdida.

Y ahora, me escribo a los dos.

A ese niño.

Y a este adulto.

Y a vos.

Sí, a vos.

Porque no estás solo. Porque todos cargamos con algo.

Y porque hay latidos que sobreviven incluso al silencio.

No te prometo una historia fácil.

No hay héroes infalibles aquí.

No hay milagros de película ni finales perfectos.

Pero sí hay verdad.

Hay belleza.

Hay amor.

Y hay esperanza.

De esa que no se compra, ni se hereda. De la que se construye a puro golpe… y también a pura ternura.

A lo largo de estas páginas, vas a conocer a Emma, la amiga que me enseñó a reír en los días grises.

A Sofía, con sus ojos llenos de preguntas.

A Carlos, que me habló del miedo sin disfraz.

A Luna, que me mostró que el arte también cura.

A los médicos, los voluntarios, los amigos, los extraños que dejaron huellas sin saberlo.

Y a mi familia, claro.

Con sus errores, sus excesos, sus vacíos… y su amor.

Ese amor que a veces no supe entender, pero que me sostuvo más de una vez.