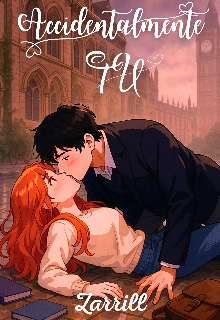

Accidentalmente ,tu

CAPÍTULO 1

Agosto de 2016

Era el día en que, por fin, iba a pisar la universidad con la que tanto había soñado. Sí, esa misma que en algún momento pensé que compartiría con mi ex, pero bueno, la vida se encargó de poner sus propias reglas, y como dicen por ahí, no todo es color de rosas. O, para ser honesta, la vida es como un chiste negro con mal timing: justo cuando crees que todo va a salir bien, te golpea con otra sorpresa.

No me voy a poner nostálgica, no hoy. Hoy es el día en que empiezo algo nuevo, aunque el pasado todavía quiera colarse por la ventana y recordarme todo lo que pudo ser y no fue. Así que aquí estoy, a punto de entrar a Queen Mary University of London, una de las universidades más importantes de Londres, la capital de Inglaterra. Y la verdad, quién iba a pensar que una chica como yo —que hace nada sacaba notas para llorar en la prepa— estaría aquí, con una maleta llena de sueños y un poco de miedo disfrazado de emoción.

Si me hubieran dicho hace un año que me prepararía hasta el último minuto para el examen de admisión más cabrón que he enfrentado, no lo hubiera creído. Porque sí, esos últimos dos semestres en la prepa fueron una montaña rusa que más de una vez me hizo querer tirar todo a la basura y desaparecer. Pero ahí estaba yo, quemándome las pestañas, peleando contra las ganas de rendirme, intentando no arruinarlo todo por una noche de fiesta o por un mal día.

Me acuerdo bien de ese día en que salí del portón de la prepa por última vez. No sé, sentí algo raro en el pecho, una mezcla de tristeza y alivio que me dejó sin palabras. Me puse a pensar, medio en broma, medio en serio, “¿volveré a pisar este lugar alguna vez?” La respuesta fue un no rotundo, porque la vida no da segundas vueltas, o por lo menos no así de sencillo. La vida es una sola, un único camino con mil baches y curvas peligrosas.

Pero no todo fue malo, ni mucho menos. De hecho, extraño un montón esos días —y sí, también los momentos insoportables. Las peleas con mis amigos, las risas a escondidas, los profesores que parecía que solo estaban ahí para arruinarme el día. Todo eso formó parte de mí y, aunque me cueste admitirlo, me hizo más fuerte.

Recuerdo ese día en particular, cuando salí y me quedé parada frente al portón, como si estuviera a punto de decirle adiós a una parte de mi alma. La brisa fría me revolvió el cabello, y por un segundo sentí que todo se desmoronaba, pero también que algo nuevo estaba por empezar. No fue una sensación grandilocuente ni dramática, fue algo sencillo, pero real.

Ahí estaba yo, en mi casa del pueblo, Brighton. Con las maletas listas, plantadas como si fueran soldados esperando orden de salida. Iba a tomar el autobús hacia Londres, y no podía dejar de mirar todo a mi alrededor como si fuera la última vez. Y tal vez sí lo era.

Recorría la vista por cada rincón, desde la puerta vieja que chirriaba con el viento, hasta el árbol torcido del patio donde mi gato Milo solía trepar para luego no saber cómo bajar. Todo parecía tener una historia, un pedacito de mí.

Recordé que en 2015, cuando apenas era una adolescente con más sueños que sentido común, le decía a mis padres que “dentro de un año” me iría a la universidad. Lo decía con una seguridad ridícula, como si todo dependiera de mí y no de las mil cosas que podían salir mal. Pero mírame ahora, justo en 2016, cumpliendo esa promesa, aunque con un nudo en el pecho y unas ojeras que ni el mejor corrector podía disimular.

Miré el patio con detenimiento. Mis gatos dormían tirados al sol como si no pasara nada, como si no se estuviera despidiendo su humana favorita. Me incliné un poco y les lancé un beso al aire.

—¿Van a cuidar a mis gatos como yo lo hago? —pregunté en voz baja, más para mí que para alguien más. Luego giré a ver a mi mamá con un reproche disfrazado de súplica—. Mamá, en serio... ¿no puedo llevarme a mis gatos? Es que no creo que los alimenten como yo. O que los mimen.

Ella me miró con una sonrisa tranquila, de esas que usaba cuando ya había ganado la batalla y solo le quedaba fingir que le dolía decir que no.

—No. Ya lo hablamos tu papá y yo, no te los llevarás. No te preocupes, los vamos a cuidar.

—¿Y si se te van? ¿Y si no regresan? —fruncí la boca en un puchero que ni yo misma me creía—. No voy a estar aquí para buscarlos.

—Tranquila, todo va a estar en orden —me dijo mientras me palmeaba el brazo, como si eso fuera suficiente para calmar mi ansiedad de madre felina.

Suspiré con resignación. Ya sabía que no los iba a convencer. Mis gatos se quedaban. Punto.

—Está bien —murmuré, más resignada que conforme.

Mi mamá me dio una palmadita más fuerte esta vez. —Vamos, que tenemos que llegar a la parada. El autobús pasa temprano.

Asentí sin decir nada más. Salimos de la casa y, mientras caminábamos, mi vista se paseó por todos los lugares que me resultaban familiares. La plaza donde solía esperar el camión escolar, el puesto de pan donde me regalaban un cuernito cuando sacaba buenas notas —raro, pero pasaba—, hasta el árbol de la esquina que tenía mi nombre y el de alguien más tallado en la corteza... mejor ni pensar en eso.

Mi papá iba a mi lado, empujando su bicicleta con una mano y llevando mis maletas con la otra. Él no hablaba mucho, pero se notaba en su cara que estaba tratando de parecer tranquilo. Me conocía lo suficiente como para saber que, si abría la boca, yo podría colapsar en llanto o lanzarme de nuevo a la casa gritando “¡cancelen todo!”.

Cuando llegamos a la parada, el cielo tenía ese tono gris raro de Brighton. Ni frío, ni cálido. Solo... gris. Esperamos un poco en silencio hasta que mi madre rompió la paz con su clásica revisión mental de objetos olvidados.

—¿Trajiste todo? ¿Tu pasta de dientes, tu cepillo?

Rodé los ojos tan fuerte que casi se me van para atrás.

—Sí, mamá. Traje todo. Soy una universitaria responsable.

—Lo digo porque siempre olvidas algo.

#9304 en Novela romántica

#1691 en Joven Adulto

#segundasoportunidades, #drama #suspenso #esperanza, #romanceuniversitaro

Editado: 19.07.2025