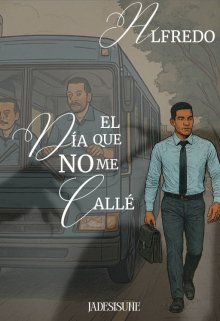

Alfred. El día que no me callé

Por ella

—¿Cómo estás, panita? ¿Te peleaste con la mujer? —soltó Juan, con esa risa que cruje como grava bajo las botas.

—No, ¿por qué? —respondí también riendo, aunque la broma me dejó flotando en una nube de confusión.

—Esa camisa parece que la hubieses sacado de una botella. Mi mujer no me dejaría salir así, ni aunque estuviéramos en guerra fría.

Elías, mi suegro, masculló con la voz gangosa:

—Violeta se volvió floja después del parto, se la pasa todo el día echada.

—No señor —le dije, con el pulso firme y rabia ardiendo en el estómago—. Su hija tuvo un parto difícil. La episiotomía no ha querido cerrar, la sutura se le ha abierto tres veces. Está en reposo absoluto, y no merece que la incomoden por nimiedades. No soy inválido, ni tengo la mente extraviada. Lo de la camisa fue un descuido, entre pañales, ollas y el peso de un hogar, se me olvidó plancharla.

Juan, desde la cabina de la camioneta, murmuró con tono conciliador:

—No te sulfures, pobre mujer… así habrá quedado eso.

—Frankenstein debe ser pendejo —remató Elías, y ambos estallaron en carcajadas que sonaban como latas rodando cuesta abajo.

No pude soportarlo más. Pedí la parada, aunque aún me faltaban varias cuadras para llegar a casa. El aire dentro de la camioneta se había vuelto espeso, como si las palabras flotaran cargadas de humo y gasolina.

—Pero si todavía no has llegado, yernito —dijo Elías, con esa voz de condescendencia que tanto detestaba—. No te pongas así por una mujer, ahora es que te falta, y bastante que le amargan la vida a uno. Ya no sé qué hacer con la loca de su mamá… a veces le provoca a uno perderse, irse y no regresar más nunca.

—Es curioso que me diga eso, señor —respondí, con la amargura que brotaba de mis venas, transmutada a palabras—. Violeta me ha dicho que usted siempre lo repite, pero nunca se va. Me imagino que no ha conseguido a alguien más que se aguante a un tipo que se la pasa bebiendo caña y hablando mal hasta de sus propias hijas. Yo preferiría mil veces darme con una piedra en la boca antes de hablar así de un hijo mío… o peor, de mi esposa.

—¡Epa! No te lo tomes a mal —intentó suavizar Juan, como quien lanza agua sobre aceite hirviendo—. Sólo bromeábamos contigo, andas con esa cara de amargado… hay una taberna aquí cerca donde puedes conseguir bien barata una dulzura que te arranque esa histeria que cargas, es muy agobiante estar con una mujer tan…

No esperé a que terminara, ya sabía lo que venía, el mismo guion de siempre. Quise bajarme antes de que el espectáculo comenzara, pero no me dejaron hacerlo en silencio. Así que actué.

Lo jalé de la camisa, y con un derechazo le apagué la risa. No iba a dejarlo así. Lo sujeté por la cabeza, y le estrellé el rostro contra mi rodilla, una, dos, tres veces, como si quisiera borrar de su cara cada palabra dicha.

Cayó tambaleante, cubriéndose el rostro, con los ojos llenos de súplica y la voz deshilachada, rogando que lo soltara, que lo perdonara.

—Señor Elías y… no olviden mencionar lo que le pasa a aquellos que hablan de mi mujer.

Con eso me bajé, el pavimento parecía absorber el calor de mi rabia, y cada paso era un intento de enfriar la sangre que hervía como agua en olla olvidada. Caminar serviría para despejarme la mente, para que la ira se diluyera entre los árboles, los postes y los ladridos lejanos. Detestaba la violencia, prefería el silencio, el perfil bajo, la calma. Pero ser tranquilo no era sinónimo de pendejo. A veces, la dignidad exige ruido.

Al llegar a casa, me sentía más calmado y liberado. El umbral me recibió como un abrazo tibio.

—¡Amor, llegaste! —gritó Violeta, apenas abrí la puerta y con la voz temblorosa por la emoción, intentando incorporarse como quien quiere florecer aún con raíces heridas.

—Sí, mi vida… ¿cómo ha ido tu día? —le respondí, besando su frente con delicadeza. Tomé a nuestro bebé en brazos, ese pequeño sol que nos daba sentido, y oculté mi mano con disimulo. Si podía evitarlo, prefería que ella no supiera. No por vergüenza, sino por cuidado—. ¿Qué te provoca cenar esta noche? —le susurré—. Haré lo que me pidas.

Queridas lectoras:

Este relato nace del deseo de visibilizar lo invisible: el cansancio de una madre, el respeto que merece, la rabia que se acumula cuando el amor es burlado.

Es también un homenaje a quienes cuidan en silencio, a quienes defienden sin estridencias, y a quienes saben que la ternura también puede tener filo. Gracias por leer con el corazón abierto. Que esta historia les recuerde que el respeto no se negocia, y que el amor verdadero no se burla: se honra.

Con este cuento concluye la serie que realicé para una clase, en honor a mi profesora Wafi Salih: bella escritora, poeta luminosa, gran maestra y ferviente defensora de los derechos de la mujer. Cada título de esta serie nace de los capítulos de su novela Imágenes de la Ausente. Si tienen la oportunidad de leerla, háganlo. Es una verdadera maravilla.

Con cariño, JadeSisune 🌷