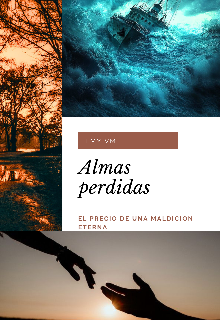

Almas perdidas

Prólogo

Año 1850

—Estamos perdidos, capitán. Llevamos un mes sin hallar tierra firme —dijo el barbón con voz cargada de angustia, mientras se pasaba las manos por la cabeza.

—¿Acaso piensas que ignoro la situación? —respondió el capitán con el ceño fruncido—. Sé que la comida escasea y que las provisiones no nos durarán mucho más.

—La tripulación está inquieta, señor. Algunos murmuran que jamás volveremos a casa... —El marinero bajó la voz, como si temiera ser escuchado por oídos indiscretos.

El capitán apretó los dientes, ocultando su propio temor. En todos sus años de navegación, jamás había enfrentado algo semejante. Este era su último encargo, uno crucial, para el rey más poderoso del continente. Había jurado llevar sana y salva a casa a la Reina Luz, la esposa del monarca, a cambio de riquezas y honor. Pero si algo le ocurría a la reina, sabía bien cuál sería su destino: la horca.

Sin embargo, aquello que más perturbaba al capitán no era el riesgo de perder su vida, sino la presencia de la bruja. Encerrada y amarrada en las entrañas del barco, aquella mujer perseguida por todo el reino parecía ser el origen de su infortunio. El capitán no creía en las coincidencias. Habían acudido a ella porque la reina, desesperada por concebir un heredero, había implorado su ayuda. Pero ahora, perdidos en el océano y sin un rumbo claro, el capitán no podía evitar maldecir la hora en que permitieron que esa maldita mujer subiera a bordo. El capitán, con la mirada perdida en el horizonte incierto, tomó una decisión tan dura como el acero que llevaba al cinto. Sus hombres, hambrientos y desesperados, no podían resistir más. Aquella maldita bruja era el origen de su desgracia; al menos, eso creía en lo más profundo de su ser.

—¡Traedla a cubierta! —ordenó con voz firme, que resonó como un cañonazo en medio del silencio de los marineros.

—¡A la orden, capitán! —respondió uno de ellos, arrastrando a la mujer desde las entrañas del barco.

La bruja llegó encadenada, su rostro cubierto por mechones de cabello que ocultaban una sonrisa burlona.

—Aquí está, capitán. No opuso resistencia —dijo el marinero, jadeante.

—Estáis desesperados, capitán —se burló la bruja, levantando la vista hacia él con ojos llenos de desafío.

El capitán apretó la mandíbula, sintiendo la ira arder en su interior.

—¡Callad, mujer! —bramó, desenfundando su espada—. No permitiré que vuestra hechicería condene a mi tripulación.

—Yo no os he hecho nada, buen hombre —respondió la bruja, dejando escapar una risa que parecía nacer del mismo abismo—. Vosotros sois quienes me trajisteis aquí.

En ese momento, la Reina Luz apareció en cubierta, sus ojos llenos de furia.

—¡Deteneos, capitán! ¿Qué creéis que estáis haciendo? —exclamó, avanzando con paso firme entre los hombres.

—Majestad, estamos a la deriva. Llevamos semanas sin hallar tierra, y sé que esta mujer tiene la culpa. Si la elimino, tal vez podamos regresar a casa —respondió el capitán con voz grave, sin apartar la espada de la bruja.

—¡Si la matáis, no sólo será vuestra condena, sino la nuestra también! —advirtió la reina, acercándose al capitán.

—Mis hombres están muriendo, señora. Y si he de cargar con la culpa para salvarlos, lo haré sin vacilar —replicó el capitán, aunque en su mirada había un atisbo de desesperanza.

—¡No podéis robarme mi única oportunidad de ser madre! —gritó la reina, aferrándose a su brazo—. ¿Acaso no entendéis lo que está en juego?—.

Antes de que pudiera responder, una ola colosal azotó el barco, sacudiéndolo con la furia del océano. Los hombres cayeron al suelo, aferrándose a lo que podían mientras el maderamen crujía como si fuera a partirse. La bruja, pese a estar encadenada, se puso en pie con la calma de quien controla la tormenta.

—Esto no es obra mía —dijo con voz serena, casi divertida—, pero puedo ofreceros una solución para que no mueran de hambre—.

El capitán y la reina la miraron con incredulidad, al igual que el resto de la tripulación.

—¿Y cuál es el precio de vuestro ofrecimiento? —preguntó el capitán, con el rostro endurecido.

La bruja inclinó la cabeza, su sonrisa tan peligrosa como el filo de la espada que había estado sobre su cuello.

—Morid de hambre, si preferís —respondió con desdén.

—¡Aceptamos! —interrumpió la reina, su voz firme, antes de que el capitán pudiera oponerse.

El silencio volvió a caer sobre la cubierta, roto sólo por el rugido del mar y el viento que agitaba las velas como heraldos de lo que estaba por venir.

#4039 en Fantasía

#1572 en Personajes sobrenaturales

#1997 en Thriller

#990 en Misterio

Editado: 22.01.2025