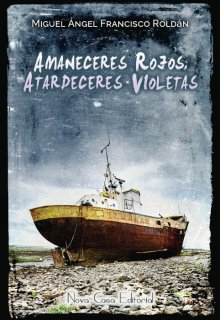

Amaneceres rojos, atardeceres violetas

3. Una ciudad sin alma en mitad de ninguna parte

3. Una ciudad sin alma en mitad de

ninguna parte

Se limitó a cruzar un saludo con el pastor. Este contemplaba incrédulo el desolado paisaje mientras sus cabras curioseaban alrededor del Latón. Abai no quiso entretenerse más de lo necesario. Recogió lo que creyó imprescindible, lo metió en su viejo saco de lona y partió, sin las ideas demasiado claras, pero lleno de determinación. Dejó al pastor de cabras con la palabra en la boca. No tenía ánimos de pararse a charlar, compartir su frustración, su amargura, su dolor. Se alejó con paso decidido haciendo un gran esfuerzo por no mirar atrás. Se acordó de Idurk, el gran esturión, y giró la cabeza, sin detener la marcha en dirección al lugar donde yacía. Desde el camino pudo contemplar el esqueleto del viejo rey completamente pelado. Solo quedaban los huesos, pero incluso de aquella manera seguía siendo un animal hermoso. “Adiós, Idurk”. Sintió una punzada en el corazón. “Adiós, Latón”.

Caminaba con gran ímpetu, tanto que tardó casi tres horas en hacer un primer descanso, junto a una fuente. El cuerpo sudoroso, los pies calientes, la garganta seca. Se refrescó la cara y el cuello y bebió agua fresca. Llenó de agua una botella de vidrio transparente y se sentó en una roca. Sentía un hormigueo en el pecho, una intranquilidad mezclada con emoción: la emoción de hacer frente a lo desconocido, el entusiasmo de comenzar de nuevo casi con lo puesto, pero lleno de ánimo, enérgico, imparable. El sol comenzaba a fustigar sin piedad el paisaje monótono de arbustos y colinas. Se puso en pie, volvió a colgarse el saco a la espalda y reemprendió la marcha, colina abajo, un poco más sosegado.

Había oído hablar en alguna ocasión de un mar más grande, extenso, profundo, lleno de grandes bancos de peces, cuyas aguas eran surcadas por cientos y cientos de barcos de todos los tamaños. Incluso aviones aterrizaban y despegaban de sus aguas, lo cual estaba ansioso por ver con sus propios ojos. No sabía muy bien qué iba a hacer, no había esbozado ningún plan en su cabeza. Se dirigía hacia el mar instintivamente: el mar era su modo de vida, en el mar se sentía como en casa. Sabría ganarse la vida: pescar, navegar... Haría lo que fuera. Echaba de menos su olor, el ruido de las olas, la brisa cargada de humedad y de sal, su omnipresente vastedad, la oscuridad de sus entrañas, la nítida línea del horizonte siempre inalcanzable, siempre presente, siempre perfecta. Se acordaba de su amigo Toksan, de cómo había emprendido el mismo camino que él tres años atrás, después de una fuerte pelea con su padre. No había sabido nada de él desde que se fue. Nadie había sabido nada de él. Albergaba en secreto el deseo de encontrarlo. Pensó en su madre, cómo encontraría el fajo de billetes en su caja de coser, probablemente por la noche, después de acostar a su padre. No se despidió de ellos. No de palabra. Aquel gesto lo decía todo: me voy, os quiero, os echaré de menos, no sé cuándo volveré. Las cabras del rebaño contemplando el Latón como si se tratara de un objeto extraterrestre.

El camino bordeaba monótonas colinas, prolongados ascensos y descensos, curvas abiertas a derecha e izquierda. Caminaba con la sola compañía del murmullo de sus pensamientos y el sonido seco de sus pasos, rítmicos, monótonos, incansablemente hacia adelante. Tardó unos instantes en reconocer el sonido de más pisadas, distantes, detrás de él. Se giró y vio a lo lejos la figura de un carromato aproximándose. El sonido se iba acercando. Giró hacia atrás la cabeza varias veces. El sonido de las poderosas pisadas del percherón, del chirrido del eje de las ruedas y el crujir de las juntas de la madera del carro, pronto se hicieron bien distinguibles. Cuando llegó a su altura, el carro paró. Le invitaron a subir y aceptó gustoso. El carro iba cargado con sacos de carbón. Se acomodó en la parte de atrás. Un muchacho de unos diez años giraba la cabeza constantemente para contemplarlo, el pelo cortado a cepillo, los ojos grandes y curiosos. Le preguntó su nombre y el muchacho le dijo el suyo. Su padre, a su lado, llevaba las riendas, sin mirar atrás, con aparente despreocupación. Comenzó a cantar en voz baja. El niño abandonó el lugar junto a su padre y se sentó junto a Abai. Le preguntó a dónde iba, qué iba a hacer, si conocía a alguien allí. Abai le respondió que viajaba para encontrarse con un amigo, que tenía un barco y que iban a pescar grandes peces en el gran mar. Sabía que mentía, o quizá no, pero no le importó. Era un deseo y, quizá, al expresarlo de aquella manera, la suerte se inclinaría un poquito más hacia su lado. El muchacho comenzó entonces a hablar en susurros: le contó que su padre le había sacado de la escuela y lo había puesto a trabajar con él llevando carbón o cualquier otra mercancía que se terciase de un pueblo a otro, de mercado en mercado.

—¿Y no te gusta?

—No. Estaba mejor en mi casa, con mi madre, mis amigos...

Abai echó una mirada al padre. Seguía cantando. Las espaldas anchas, el pescuezo rollizo quemado por el sol, la cabeza cubierta por una gorra militar salpicada de innumerables lamparones negros.

—¿Te gustaba más la escuela?

El muchacho se pensó unos segundos la respuesta.

—Tampoco mucho...

Abai sonrió.

—A mí tampoco me gustaba la escuela. Pero sí que me gustaba salir a la mar con mi padre. Él quiso que yo estudiase pero yo no quería estudiar. Me gustaba demasiado el ruido del motor del barco al arrancar y cómo echaba a andar, mar adentro, rompiendo la superficie del agua. Cada vez era como una aventura nueva.

El muchacho le miraba con sus grandes ojos negros.

—Mi padre me hacía trabajar duro a propósito, pero yo me daba cuenta y no consiguió que desistiera.

Editado: 27.12.2022