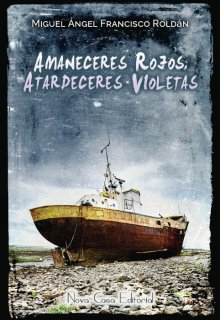

Amaneceres rojos, atardeceres violetas

4. Tormentas de arena y submarinos que duermen en el fondo del mar

4. Tormentas de arena y submarinos que duermen en el fondo del mar

Voces un tanto alarmadas le sacaron de su ensimismamiento. Algún grito aislado. Abandonó la postura horizontal y se sentó en el banco en un movimiento casi reflejo. Los viajeros que ocupaban el vestíbulo se habían acercado hasta los altos ventanales contemplando la calle. La puerta se abrió bruscamente y un matrimonio de mediana edad entró con prisas, acompañados de un clamoroso alboroto de viento. Cerraron la puerta detrás de ellos y el ruido volvió a sonar lejano. Dentro parecía reinar la confusión y el asombro. Se acercó hasta los ventanales y preguntó a la persona más cercana qué estaba ocurriendo.

—¡Una tormenta de arena!

Nunca se había visto en medio de una tormenta de arena. Las había visto desde muy lejos en al menos dos ocasiones. Miraba con fascinación cómo las últimas personas que quedaban en la calle corrían a refugiarse, hasta que esta quedó desierta. Casi al mismo tiempo el fuerte viento comenzó a lanzar millones de diminutos granos de arena en todas direcciones, estrellándolos contra los ventanales, las paredes, el suelo, cualquier estructura que se encontrara en su furioso progreso, formando remolinos, lazos, extravagantes rúbricas. Solo se veía arena enloquecida rellenando cada poro de piel de la ciudad. Una sombra inquietante invadió el vestíbulo.

No supo cuánto duró aquel espectáculo. Tan pronto como llegó, se desvaneció. Algunos pasajeros que llegaron tras la tormenta comentaban que esta solo había pasado por Ulya de refilón, que viajaba hacia el norte y con su flanco oeste había arañado la ciudad. Todo el mundo hablaba de lo mismo. Abai contemplaba con curiosidad las expresiones en las caras de la gente, escuchaba divertido cómo variaban los tonos de voz explicando esto o aquello. Volvió su mirada hacia el gran reloj: las ocho y siete minutos. El vestíbulo se había poblado considerablemente debido al retraso de algunos trenes. Pasajeros intranquilos atosigaban a preguntas a los empleados parapetados tras las ventanillas de venta. Tres trenes llegaban con retraso y, por lo tanto, saldrían con retrasos que variaban entre hora y media y tres horas. Abai escuchaba las mismas preguntas y las mismas respuestas una y otra vez, el hartazgo de los vendedores de billetes era evidente en sus voces y en la expresión de sus caras.

“Dos horas de retraso, señor... Sí, eso es... No, ya le he dicho que no sabemos nada más... Siguiente, por favor.... Aproximadamente tres horas... Sí, eso es... No es culpa mía, señora... El tren llegará, es todo lo que sabemos, ¡no le puedo decir si su marido va en él!... La vía está bien... Dos horas de retraso, señor... No, no sabemos nada más... Claro que puede ir por carretera... ¡No puedo decirle lo que no sé!... Si, dígame... Hora y media aproximadamente... No, no hay problemas... ¿Billete a dónde?... Claro, claro... ¿De dónde dice usted que viene?... Llegará tarde, seguro, unas dos horas, ya se lo he dicho... Puede volver mañana... Mire, yo no puedo predecir el futuro...”.

Las horas pasaban. Bebía un vaso de té que le sirvió un vendedor ambulante. Los trenes habían ido llegando y partiendo y, poco a poco, el vestíbulo de la estación se fue despoblando hasta quedar casi vacío. Las ventanillas cerraron. Una mujer de unos sesenta años barría el amplio suelo despacio, empujando un carrito que contenía un cubo grande metálico donde iba vaciando la basura barrida del suelo. Las piernas arqueadas, parecía cojear levemente, la expresión de su cara, inmutable. El reloj: las diez y treinta y siete minutos. La noche, en el exterior, cerrada. La temperatura dentro del vestíbulo había descendido considerablemente, se enfundó un jersey verde musgo de lana que guardaba en el saco y volvió a echarse sobre el banco. Las diez y treinta y ocho... La señora que barría llegó hasta él y pasó la escoba por debajo de su banco. Quiso ignorarla pero no pudo evitar mirarle a la cara. Ella también le miró. Ojos claros, pelo gris recogido, la frente surcada de arrugas: cada una parecía contar una sufrida historia.

—¿Hacia dónde viajas?

A Abai le sorprendió la pregunta. Tardó unos instantes en responder.

—Manqdash.

—Manqdash... ¿Tienes familia allí?

—No.

Ella dejó de barrer apoyándose sobre la escoba.

—¿Qué negocios te llevan hasta allí?

—Eh... no lo sé. No estoy seguro.

—¿Sin rumbo...?

—Voy buscando el mar. Yo era pescador y el mar se fue, desapareció.

—El mar...

El semblante de la mujer se llenó de tristeza.

—Yo tenía un hijo como tú.

Abai no se atrevió a preguntar.

—Murió. El mar se lo llevó.

—Lo siento. ¿También era pescador?

—No. La marina, un submarino fue su tumba. No volví a verlo más.

—Lo siento. ¿Tiene más hijos?

—Sí. Tres hijas y un hijo.

A Abai le parecía ahora que destilaba dolor por cada poro de su piel, en cada movimiento, cada gesto. Un dolor invisible, profundo, helador como las aguas profundas del océano. Ella reanudó su tarea.

—Cuídate, muchacho.

—Gracias, lo haré.

Le conmovió aquella breve confesión. No podía quitarse de la cabeza la imagen de un joven como él muerto, sepultado en las profundidades del océano sin poder despedirse de los suyos y sin que estos pudieran darle el último adiós. ¡Qué tragedia! Conocía el mar, lo amaba, pero también había aprendido a respetarlo. ¡Qué habría pasado por la mente de aquel pobre hombre antes de morir, al saberse atrapado y sin salida! ¡Qué angustioso final! El mar era hermoso y cruel a la vez, lo sabía, pero no por ello dejaban de impresionarle las historias de naufragios, tempestades, cuerpos arrojados a la orilla yaciendo inertes sobre la arena, escupidos sin dignidad por el inmenso coloso en una demostración frívolamente despiadada de poder. Cuando no desaparecidos, engullidos para siempre en sus insondables abismos. Siempre recordaría la imagen de aquel pescador a quien no conocía, su cuerpo hinchado, deformado, con signos de haber sido mordisqueado por las bestias del mar. Su curiosidad pudo con los esfuerzos de su padre porque no presenciara la escena.

Editado: 27.12.2022