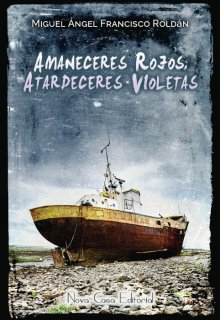

Amaneceres rojos, atardeceres violetas

9. El lamento del erhu al atardecer en el lago Taihu

9. El lamento del erhu al atardecer

en el lago Taihu

Bakú le parecía una ciudad enorme. “Grandioso” era el adjetivo que se repetía constantemente en su cabeza. Le fascinaba la colorida bahía, que se fue haciendo más y más grande a medida que el barco se acercaba acogiendo al Estrella del Caspio en un abrazo crepuscular inolvidable. Nunca había visto una ciudad tan grande y no había manera más seductora de llegar que por mar. Luces y más luces a lo largo de la orilla, altos edificios llenos de ventanas iluminadas, árboles, banderas, y el cielo rojo del atardecer como incomparable telón de fondo.

El barco amarró sin novedad. Los dos motores principales pararon y Cheng puso en marcha el motor auxiliar. Abai vio por segunda vez a Tarasov en tres días. Era tarde para descargar, la faena comenzaría a primera hora de la mañana. Zhou, He y Hai desaparecieron dejando a Cheng y Abai en el barco. Abai recibió instrucciones de no abandonar el barco, Cheng optó por quedarse.

—¿Tú no te vas?

—No. Yo bien aquí. Barco, más barato.

—Claro... No me imaginaba Bakú tan grande.

—Sí, Bakú muy grande, mucha gente. Petróleo, mucho petróleo.

Pensó que era una ciudad que crecía y florecía sustentada por el infalible fertilizante del oro negro. Se imaginó una ciudad rica y comenzó a contemplarla como quien contempla un fenómeno fabuloso. “Petróleo...”. Era increíble el poder del petróleo, cómo atraía a los hombres, generaba actividad, hacía correr el dinero, tensaba el músculo de pueblos y naciones. Tener petróleo equivalía a ser rico y poderoso, y esta transformación podía llegar de la noche a la mañana. Se sentía afortunado de ser testigo de ese fenómeno con sus propios ojos: tanto coche, tantas luces, tanto gran edificio. Cheng no parecía en absoluto impresionado.

—Cheng, ¿las ciudades en China son tan grandes?

—Oh, sí. Shanghai, muy grande. Veinte millones.

—¿De habitantes?

—Sí, sí, veinte millones.

Cheng reía al ver la cara de asombro de Abai.

—¿Y tiene también puerto?

—Sí. Muy, muy grande.

—¿Más grande que este?

—Mucho más.

Hizo un gesto con ambas manos que no dejaba lugar a equívocos.

—¿Está cerca de Wuxi?

—Ciento cuarenta quilómetros. —Hizo un gesto con la mano matizando que la distancia era aproximada—. Yo hacer muchos viajes en camión.

Se apoyó en la proa, junto a Abai, y encendió un cigarrillo.

—Sabes, yo nunca he estado tan lejos de mi tierra, pero comparado con lo tuyo...

—China muy lejos.

Sonreía al decir las últimas palabras como un niño que ha hecho una travesura.

—¿Volverás a China?

Se encogió de hombros.

—Aquí ganar dinero. Tú también ganar dinero.

—Claro, para eso estamos, ¿verdad?

—¿Tú qué hacer antes?

—Era pescador, tenía un pequeño barco, lo heredé de mi padre.

—Oh... ¿Por qué dejarlo?

—El mar desapareció.

—Oh...

Cheng le miraba extrañado temiendo no haber comprendido las últimas palabras de Abai y sin atreverse a pedirle una explicación más exhaustiva.

—Cheng, ¿qué llevaban Hai y Zhou en aquellos sacos?

—Ah...

Cheng puso cara seria.

—Tarasov no sabe.

Le rogaba con la mirada que no dijera nada.

—No diré nada, solo era curiosidad.

—Tabaco.

Cheng acabó su cigarrillo y tiró la colilla por la borda.

Abai se quedó solo en la proa. Reparó en una silueta humana en la distancia, detrás del cristal de una ventana: era un hombre joven, un chico quizás, detrás de una mesa, leyendo o estudiando. Este levantó la cabeza, parecía mirar, a su vez, en la dirección del barco, quizá contemplando a Abai. Las dos figuras se contemplaban a lo lejos, pequeñas, sin conocerse, a través de la noche. A los pocos segundos la figura de la ventana bajó la cabeza desviando su atención nuevamente hacia lo que fuera que tuviera sobre la mesa.

Charlaban después de cenar un bol de tallarines con pollo. El mar, barcos, el Estrella, motores. Abai sentía gran curiosidad por China, tan mística y lejana. Recordaba grabados en los libros de texto de cuando iba a la escuela que mostraban escenas rurales: pantalones remangados, campos de arroz, bueyes, casas de ornamentados tejados, aquella escritura tan singular. Le parecía imposible que Cheng pudiera descifrar aquellos signos tan incomprensibles como hermosos. Le pedía que escribiera cosas sobre una hoja de papel: casa, barco, me llamo Abai, Cheng, mar Caspio... Le maravillaba la rapidez con la que el chino escribía en su lengua, llegando a dudar en alguna ocasión si este le tomaba el pelo. Los dos habían dejado la escuela a los doce años, Cheng por necesidad, Abai por cabezonería: se empeñó en no querer estudiar e ir al barco con su padre hasta que lo consiguió. Quiso saber de la vida pasada del chino, su ciudad, su familia, su ambiente, sus amigos, pero Cheng no tenía ganas de explayarse hablando de su vida pasada. A Abai le daba la sensación de que había corrido un tupido velo sobre su pasado y que vivía el presente como lo mejor que le estaba sucediendo en la vida, pero que, a pesar de ello, se sentía orgulloso de ser chino, de su país.

Cheng nació y se crió en Wuxi, en la provincia de Jiangsu, a orillas de un gran lago llamado Taihu. Wuxi era una ciudad industrial, con un centro antiguo alrededor del cual habían surgido barriadas periféricas, concéntricas, a orillas de múltiples canales que servían de vía de comunicación y transporte de mercancías y personas. Su padre, de genio impredecible, alternaba días de exagerada afectuosidad con días de mala leche descontrolada, sin que Cheng ni sus hermanos lograran entender el porqué de aquellos bruscos cambios de humor. A menudo les llovían golpes, collejas, tortas o patadas por motivos tan banales como no apartarse a tiempo cuando el padre pasaba por la puerta o dejar caer granos de arroz al suelo durante las comidas. Otras veces, sin venir a cuento, los abrazaba o se ponía a cantar pidiéndoles que le siguiesen en el estribillo. Esto convirtió a Cheng en un niño alerta, disciplinado y callado. Su madre (de esto se dio cuenta años más tarde) siempre mostraba un gesto de amargura en la cara, como si estuviese permanentemente decepcionada con la vida que le había tocado. Cheng la vio llorar en más de una ocasión, tras cualquiera de las fuertes discusiones con su padre, y después de que este abandonara la casa con un fuerte portazo. Los niños la miraban secarse las lágrimas, asustados, sin comprender el porqué de aquella tormenta, temerosos de que el futuro les trajera a sus vidas algo parecido a aquello.

Editado: 27.12.2022