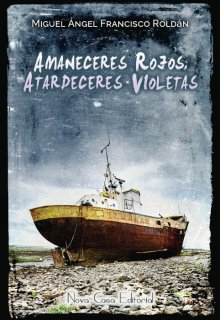

Amaneceres rojos, atardeceres violetas

10. ¿Has probado el gin-tonic alguna vez?

10. ¿Has probado el gin-tonic alguna vez?

Sentía el Estrella como si fuera su propia casa. Llevaba casi tres meses navegando a través del Caspio, surcando las aguas de aquel mar extraño, cerrado, dividido por líneas fronterizas invisibles de las que la fauna marina, las aguas y los vientos no entendían, salpicado de torres metálicas como extraños monolitos que simbolizaban la adoración a la modernidad, el progreso, la riqueza. El oro negro transformaba a hombres y naciones en púgiles ávidos de petrodólares disputándose oscuros tesoros escondidos en las profundidades del suelo marino. Abai no entendía de todo aquello. Navegaba a bordo del barco ajeno a disputas, a excesos de explotación y a codicias desmedidas con la misma alegría con la que navegó en el Latón por primera vez. Se limitaban a llevar y traer mercancías, principalmente entre Manqdash y Bakú, con desvíos ocasionales (una vez al mes) a Atyrau, donde Tarasov, supuestamente, tenía una amante. Llegó a congeniar con el resto de la tripulación china, sobre todo con Cheng, con quien pasaba largas horas en la sala de máquinas, pero también con He, el más joven de todos, fortachón y despistado, Hai, con su cara de preocupación permanente, y Zhou, veterano y tremendamente avispado. Manejaba a Tarasov de tal manera que Abai llegó a preguntarse si no era él, realmente, quien estaba a cargo del Estrella. Tarasov era altivo, arrogante, apenas les dirigía la palabra y si tenía que cruzarse con ellos los ignoraba como si estos fueran objetos inertes. Zhou parecía conocer como nadie sus debilidades, era un maestro manteniendo la distancia y sugiriendo maneras de actuar de tal manera que el ruso no se sintiera superado. Abai pensaba que era la persona más sabia que había conocido jamás, que incluso sería un excelente consejero de gobernantes y mandatarios. Admiraba su humildad y a la vez le impresionaba su sabiduría. Cuando le miraba con aquellos ojos negros rasgados, sonriente, sentía que le conocía por dentro, como si supiera lo que estaba pensando en ese momento, y se estremecía. Era el líder indiscutible de la tripulación.

Había días que Tarasov no se encontraba en condiciones de gobernar el Estrella. Normalmente se emborrachaba en tierra, pero cuando lo hacía a bordo, de noche, ahogando sus penas en vodka en la soledad de su camarote, significaba que el día siguiente lo pasaría convaleciente, tumbado en la cama, escuchando una vieja cinta de coros del ejército ruso, incapaz de hacer nada más. Zhou se dirigía a ellos de manera escueta y precisa, sin necesidad de dar más explicaciones:

—Tarasov... no bien.

Eso quería decir que Tarasov tenía una resaca monumental, que no se le podía molestar de ninguna manera y que él (Zhou) estaría doblemente jodido porque tenía que hacer su trabajo y el de Tarasov. Así que, en días como aquellos, todos se aplicaban a su faena en silencio. La faena dentro del barco, una vez navegando, no era gran cosa. Se limitaba a ayudar a Cheng en la sala de máquinas, revisar la carga cuando había oleaje o ayudar a Hai, que hacía de cocinero. El cocinero oficial abandonó el barco en Bakú, antes de la llegada de Abai y hasta el momento no había sustituto. Abai se acostumbró pronto a la comida china. Le gustaba el pescado rebozado con salsa de soja y los tallarines que comían casi todos los días. Ya era todo un experto en el uso de los palillos, los demás le sonreían a la hora de comer dando su aprobación. A lo que no llegaba a acostumbrarse era a beber el té lleno de hojas flotando en la superficie.

Se sentía perfectamente instalado en su nueva forma de vida. Se conocía todas las rutinas a la perfección, las aprendió pronto y las realizaba como un experto a los pocos días de comenzar a navegar, sin embargo, seguía echando de menos la sensación de libertad que experimentaba apostado detrás del timón del Latón, el mar frente a sus ojos y la proa del barco virando según el rumbo que él marcara. Por otro lado, nunca había tenido tanto dinero, a pesar de que la paga era más bien escasa, pero es que no tenía necesidad ni ocasión de gastarlo. El Estrella le proporcionaba cama y comida, y la primera vez que bajó a tierra en Bakú se compró un par de botas y unos pantalones en la tienda de unos familiares de Zhou. En otra ocasión envió dinero a sus padres desde Manqdash, con una breve carta (la segunda que escribía) en la que explicaba que seguía en el mismo trabajo, sin novedad, y él se encontraba bien. No le gustaba escribir. Nunca le había gustado escribir ni leer y se sentía muy incómodo dirigiéndose a su madre por escrito. Se acordaba de su padre, en concreto de qué pensaría él de su trabajo. Quizá se limitara a encogerse de hombros mientras exhalaba el humo de un cigarrillo o quizá dijera algo como “es un trabajo como otro cualquiera”. De lo que sí estaba seguro era de que contemplaría con asombro aquel mar salpicado de pozos de petróleo y sus bancos de peces diezmados por la codicia. Porque en el Caspio se pescaba a gran escala, mucho mayor de lo que él había conocido cuando era pescador. En Bakú se acercó hasta una lonja de pescado y le impresionó la cantidad de esturiones que allí yacían, perfectamente ordenados, a la espera del mejor comprador. El olor de la lonja le traía recuerdos entrañables, pero ahora se le hacía un nudo en el corazón al contemplar tanto pez sin vida. No podía dejar de escuchar fragmentos de conversaciones en las que los pescadores se quejaban de las pocas capturas o del tamaño de estas. Su mirada se paseaba por las cajas de pescados blancos, bremas y otro pez que no reconoció (al preguntar le informaron que era “salmón del Caspio”). Aquella vista le producía ahora sentimientos encontrados. No podía evitar pensar que quizá, verdaderamente, habían ofendido al mar pescando demasiado y ensuciando sus aguas y que por eso había desaparecido. Y aquí, en el Caspio, pasaba lo mismo, a mayor escala. Quizá la historia se fuera a repetir. Estos eran pensamientos íntimos que no se atrevía a airear entre las gentes del mar.

Editado: 27.12.2022