Amor entre líneas

02

Amelia apartó la mirada rápido, como si al mantener el contacto visual un segundo más fuera a activar algún hechizo prohibido.

Alejandro seguía hablando —algo sobre los beneficios de la dieta sin gluten para la productividad— pero ella solo escuchaba el latido insistente de su corazón.

—Perdona… ¿dijiste algo? —preguntó, intentando disimular.

—Que deberías venir a mi grupo de meditación los martes. Te cambiaría la vida.

Sí, sobre todo si me convierto en una planta y dejo de sentir, pensó.

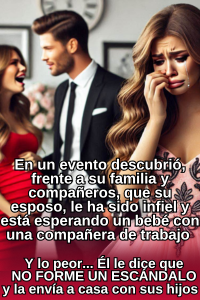

Amelia forzó una sonrisa mientras volvía a mirar de reojo hacia la mesa de Adrián. Él no estaba solo.

Una mujer elegante, de pelo lacio y rojo encendido, se había sentado con él. Llevaba un vestido negro sin una sola arruga, y cuando se rió, lo hizo como si supiera que todos la estaban mirando.

"Claro. Perfecto. Guapísima y segura de sí misma. Probablemente ni se atraganta con los canapés", pensó Amelia mientras le daba un mordisco a una croqueta para olvidar que su cita actual la estaba invitando a respirar profundamente "desde el diafragma".

Y entonces volvió a mirar. Adrián la seguía observando.

Ella parpadeó. Él sonrió otra vez.

Una sonrisa suave, como si compartieran un chiste secreto. O como si le dijera: ya te vi, Amelia, no intentes esconderte detrás de esa croqueta.

Ella bajó la vista al plato como si hubiera cometido un crimen.

—Disculpa, ¿puedo pedir la cuenta? —le dijo a la camarera con una urgencia tan evidente que incluso Alejandro alzó una ceja.

—¿Tan pronto? Pero si apenas vamos por el segundo plato.

—Es que… se me olvidó que tengo una reunión.

—¿Un viernes por la noche?

—Es… con mi terapeuta. En Zoom. Terapia intensiva.

Alejandro no preguntó más. Y menos mal.

Amelia dejó un billete en la mesa, agarró su bolso y salió casi corriendo del restaurante, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que dejaba huellas detrás de ella.

No se dio la vuelta para comprobar si Adrián la seguía con la mirada.

Pero lo hizo.

Desde su mesa, mientras la mujer de vestido negro hablaba de una editorial en Berlín, Adrián la miraba irse. En silencio. Con esa misma expresión que usaba cuando leía una historia que aún no entendía del todo, pero que sabía que valía la pena leer hasta el final.

El lunes por la mañana, Amelia llegó a la editorial con la firme intención de comportarse con absoluta normalidad.

Eso incluía no mirar a Adrián como si hubiera salido de una novela romántica de los años 50. También incluía no tropezarse con nada.

Tropezó con una papelera a los cinco minutos.

—Buenos días —dijo una voz demasiado familiar desde la puerta de su oficina.

Amelia fingió buscar algo importantísimo en su bolso.

—Buenos días, jefe.

—¿Tuviste buen fin de semana?

Ajá, así que vamos a fingir que no nos cruzamos en ese restaurante mientras yo huía como una fugitiva emocional. Muy bien. Juguemos a eso.

—Tranquilo, algo… movido —respondió, evitando levantar la mirada.

—¿Movido? ¿Inspirador, tal vez? —preguntó con ese tono entre divertido y curioso que tanto la sacaba de quicio… y de sus casillas.

Ella lo miró finalmente. Él tenía una taza de café en la mano, la camisa remangada hasta los codos y esa sonrisa tranquila que sugería que siempre sabía más de lo que decía.

—Digamos que estoy escribiendo algo con mucho material personal.

—Me alegra. Lo estás haciendo muy bien últimamente —dijo, y se fue.

Así, sin drama. Sin más.

Amelia se dejó caer en su silla y exhaló como si hubiera salido de una clase de spinning emocional.

¿Él también estaba fingiendo? ¿O simplemente no fue tan significativo para él como lo fue para mí?

Antes de que pudiera seguir ahogándose en ese vaso de ansiedad con hielo, recibió un correo.

De: Adrián C.

Asunto: Título pendiente

“Amelia, el texto que enviaste anoche está muy bien. Solo hay una frase que me hizo reír más de lo debido:

‘Salí del restaurante con tanta dignidad como croquetas quedaban en el plato: cero.’

Genial. Aunque… ¿es autobiográfico?”

Amelia lo leyó tres veces. Luego se tapó la cara con ambas manos.

—¡Ay, no! —susurró, aplastando la frente contra el escritorio.

El muy descarado la había leído. Y lo peor es que tenía razón. Era

autobiográfico. Era el primer borrador de su nueva novela, que había enviado sin pensar, como quien lanza una botella al mar.

Y él la había atrapado.

En lugar de responder, Amelia hizo lo que cualquier adulta funcional haría en su situación: fue a la sala de descanso, se sirvió otro café, y se quedó mirando la máquina como si pudiera transportarla a otra dimensión.

Ahí fue cuando entró Lucía, la correctora de estilo, con su gato en brazos.

—¿Qué hace Pancho aquí? —preguntó Amelia, feliz de cambiar de tema.

—Lo traje porque vomitó dos veces esta mañana. Creo que está vengándose porque le cambié el sabor de la comida.

Pancho la miró con ese aire de desprecio que solo un gato enfermo puede transmitir.

—No me mires así. No es culpa mía si la editorial está llena de tensión sexual no resuelta —dijo Lucía, mirando primero a Amelia, luego hacia el pasillo donde Adrián acababa de desaparecer.

Amelia tragó café y casi se atraganta.

—¿Qué?

—¿Qué?

Silencio. Solo el maullido acusador de Pancho.