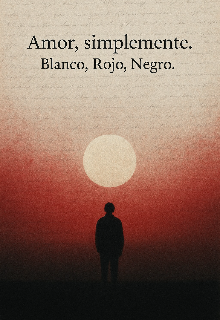

Amor, simplemente. Blanco, Rojo, Negro

Blanco

Los tic-tac del reloj llenaban el espacio entre nosotros. El aire era denso y empalagoso, como si todas las mentiras que alguna vez se contaron allí hubieran quedado atrapadas por la eternidad.

Aunque, siendo honesta, estaba segura de que mi descontento con la atmósfera se debía más bien a la vergüenza de volver por el mismo asunto.

Pasando un dedo pensativo por mi labio superior, admití:

—No esperaba esa respuesta.

—¿No? —preguntó.

Sacudí la cabeza en señal de negación.

—¿Qué esperabas de mí?

—Es decir, teniendo en cuenta que intuyo que sabés por qué estoy de vuelta...

—¿Por qué estás de vuelta?

Otra sacudida, pero esta vez, sonreí.

—¿Entendés el porqué de tu necesidad de volver a terapia?

Le dediqué una mirada en blanco.

Su expresión vaciló.

—Claro que sí. Tiene que ver con... David.

Apreté los dientes.

Desde chica me impuse cambiar todo lo que estaba establecido en mi vida: familia, amigos, clase social, educación... Amoldarme a lo que quería ser. Así que, cuando digo que el desagrado ácido que cruza por mi estómago aparece al recordar que cedí ante un hombre…

Un hombre.

Sobre todo, uno que no estaba para nada en mis planes y que demostró una infinidad de veces que no lo estaría, ni en ese entonces, ni ahora.

Había trabajado tanto. Tanto.

Simplemente, no encajaba.

No niego —ni negaré— que, en el fondo de mi corazón, lo anhelaba. No sería coherente decir lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias.