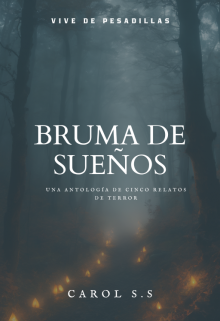

Bruma de sueños

Moncaku

Los berridos del bebé se oían hasta el patio. Fernando tomo un largo trago de su botella y se recargo en el respaldo de la despintada barca. Esos lloriqueos llevaban ya dos horas, desde poco antes de la puesta del sol que el hijo de Lucía no dejaba de gritar; que le dio fiebre, decía Doña Carmen, la comadrona del chamaco.

Habían llevado trapos húmedos, jarras de agua, hierbas de todo olor y ungüentos extraños, Lucía preparaba con premura todo aquello que Doña Carmen le pedía. Fernando vio las manos de la mujer temblar y su frente perlada de sudor; la comadrona en cambio sabía muy bien lo que había que hacer, y no dudaba en agarrar al niño para untarle una cosa en un lado y otra del contrario, sumergía las manos en el agua helada y mojaba los trapos con los que posteriormente envolvería al chamaco.

Transcurrida media hora de soportar tal calvario; Fernando se deslingo de los gritos de dolor del niño y salió de la casa dando un portazo, escucho a Lucía llamarlo a gritos histéricos, y a Carmen reñirla con fuerza animándola a volver al trabajo. A grandes zancadas cruzo el patio hasta llegar a un tronco caído cerca del camino principal a la casa, de cara al bosque empezó a fuñar un cigarro. Su casa era la última casa del pueblo y estaba justo al borde del bosque. En el límite podía verse dibujada la silueta de los arboles bajo la luz blanca de la luna; no había casi viento, y el árbol de naranjas plantado en el terreno de la casa estaba inmóvil, silencioso. Lo único que podía romper tan calmada noche eran esos alaridos desgarradores.

—¿Qué tiene tu hijo Fernando? —pregunto Ernesto quien llegaba dando zancadas. Su casa era la más cercana a la propiedad de Fernando; lo invito a sentarse y tendió un cigarro.

—Mi hijo nada, él está trabajando duro en la finca de su abuelo.

—No hablo de Francisco, sino del bebé —. Ernesto apretó el cigarro entre los labios, lo encendió y le dio una profunda calada, Fernando soltó una risotada y con voz agria maldijo.

—Esa paria no es hijo mío, no se parece en nada a mí. Lucía me engaño cuando fue a Cuernavaca.

—¡Y lo dices así sin más! Lucía Ordoñez es una mujer respetada, ¿Por qué afirmas tan a la ligera que te engaño?

—Porque así fue. ¿Has visto al niño? —Ernesto negó con la cabeza, Fernando dio una calada al cigarro y lentamente soltó el humo— tiene la piel muy blanca, ni yo ni mis hermanos la tenemos así; tiene los ojos muy claros, cuentan que mi abuela la tenía así pero nunca la conocí. Tiene muy mala salud y es escuálido, mi Francisco era robusto, moreno, de ojos oscuros y excelente salud, no lloraba como lo hace ese niño.

—Se parecerá a su madre entonces —propuso Ernesto.

—Lucía tampoco tiene la piel clara, quizá más que la mía, pero no como la ese crio que trata de hacer pasar por mi hijo —tiro la colilla de cigarro a sus pies y la apago con la bota— en enero, ella fue a pasar dos meses a casa de su madre en Cuernavaca, volvió preñada, ya con la panza notoria. Y en septiembre nace ese chamaco que no se parece a mí. ¡Qué otra cosa significa, sino que Lucía me engaño! Y por si fuera poco ¡con el descaro de hacer pasar a ese bastardo como mío!

—Ella no pudo hacer eso, en el día de su boda se le veía muy feliz.

—El hijo que sale al padre, saca de duda a la madre —encendió otro cigarro y empezó a fumarlo.

—¿Me saldrás con que esa vez que fuiste a Veracruz no lo hiciste con la güerita esa? —soltó una risotada antes de tomar un trago a su botella.

—Eso es diferente, mi padre se fue con muchas mujeres, he de tener varios hermanastros por ahí. Pero mi madre solo tuvo a un hombre en su vida y muchos hijos con él. Eso era darse a respetar. Según decían Lucía Ordoñez era una mujer refinada y de valores arraigados, ¡Pero mira con las que me salió!

—Y seguirás necio con que ese niño no es tuyo.

—Y tan ni es mío que no lo he bautizado, su madre ya está loca con que se bautice, pero no le pondré mi apellido a un bastardo, que valla con quien se acostó para hacerlo y le pida el nombre a él.

Ernesto no dijo nada más, agradeció los cigarros y entonces se fue. Fernando dijo algo con molestia antes de recargarse contra la banca e ignorar los lloriqueos del hijo de Lucía.

Debía de ser media noche cuando los escucho por primera vez. Como aullidos de algún animal en sufrimiento, se escuchaban muy distantes. Con un sobresalto Fernando se sentó en la silla y miro a la distancia; no había viento, los árboles en el bosque estaban inmóviles, los perros, gatos y grillos habían callado cando el primer aullido se disipo por la noche, el pueblo estaba envuelto en una calma absoluta e inquietante. Una nube oculto la luna; Fernando se dio cuenta cuando la usencia del astro dejo todo a merced de la oscuridad. Con el corazón palpitando con más fuerza de la normal, miró fijamente al árbol de naranjas, y ahí los vio.

Como un centenar de ojos rojos y brillantes. Sus formas se ocultaban entre las hojas del árbol de naranjas. Se movían, alzándose y bajando. Atravesaban el alma de Fernando. Las criaturas llenaban el árbol, desde las ramas altas a las bajas. Sus aullidos helaban la sangre, erizaban el bello de la nuca y le hacían contener a uno la respiración. Algunos reían; similar a los monos. Largas risas agudas que terminaban en chillidos poco armoniosos, remarcados por el incesante rasgar contra la madera.

#960 en Terror

#10997 en Otros

#3225 en Relatos cortos

triller, paranormal misterio fantasmas espiritus, terror miedo y suspenso

Editado: 14.10.2023