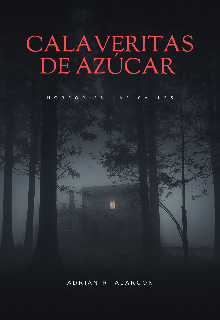

Calaveritas de azúcar

Capítulo Único

En la Ciudad de Puebla, donde las cúpulas de las iglesias coloniales brillan bajo el sol y el aroma a mole poblano se mezcla con el bullicio de los mercados, Nicolás creció sin padres, bajo la sombra protectora de su abuela. Desde pequeño, ayudaba en las tareas del bar familiar, un pequeño local en el barrio de La Luz, donde el aire olía a tequila derramado, tabaco rancio y las historias de los parroquianos que buscaban olvidar. La abuela, con sus manos arrugadas y su voz firme, regentaba el negocio con una mezcla de ternura y dureza, mientras Nicolás, con apenas diez años, aprendía a servir cervezas y a esquivar las miradas de los clientes que llegaban con el alma rota.

Nicolás vivía angustiado, no por las deudas del bar o el cansancio de las jornadas, sino por Miguel, su hermano menor. A sus ojos, Miguel era un lienzo en blanco, un niño que merecía un mundo mejor que el que Puebla les ofrecía: una ciudad de contrastes, donde la majestuosidad del Zócalo y la Catedral se opacaba por los ecos de desapariciones, balaceras y fosas clandestinas en los cerros de Cholula o en los terrenos baldíos de la periferia. Nicolás temía que, si algo le pasaba, Miguel heredaría ese mundo roto, un lugar donde la melancolía se pegaba a la piel como la humedad de las lluvias de verano.

Desde los cinco años, Nicolás fue para Miguel padre, madre, guía y hermano. Le enseñó a defenderse en las calles empedradas de Analco, a llenar de valentía su corazón temeroso, a enfrentar la tristeza de no tener una familia completa y a equivocarse sin perder el orgullo. Pero en su interior, Nicolás soñaba con lo que nunca tuvo: unos padres que le mostraran el camino, que le permitieran ser niño y no el hombre que cargaba el peso de la supervivencia.

La abuela, antes de morir, le repetía una frase que resonaba como un mantra:

—Todo lo que el hombre construye en esta vida es para darte alas, mijo. Alas de amor, porque solo el amor te lleva a la paz en una ciudad donde el miedo manda.

Nicolás recordaba esas palabras mientras fregaba vasos en el bar, rodeado del olor a licor y las risas forzadas de los clientes. A veces, en las noches más oscuras, sentía que las sombras de los muertos rondaban el local, susurrando entre el humo, dándole palmadas invisibles para seguir adelante.Una tarde, Nicolás decidió que era hora de enseñarle a Miguel una nueva lección, una que lo armara contra las crueldades de Puebla. Quería que su hermano aprendiera a enfrentar lo que él había visto en las noticias y en las calles: cuerpos abandonados en los callejones de Xanenetla, madres llorando frente al Palacio Municipal con fotos de sus hijos desaparecidos, y el silencio cómplice de una ciudad que parecía acostumbrada al horror.

Era lunes, su día de descanso, y llevó a Miguel a pasear al Parque Ecológico, un oasis verde entre el caos urbano. Caminaron entre los árboles, comieron una pizza en una fonda de la 16 de Septiembre y hablaron de cosas simples, como el fútbol y las telenovelas. Pero al volver, en el tráfico de la noche, pasaron por la 14 Poniente, cerca de un terreno acordonado por patrullas.Una lona negra cubría una camilla, y dentro, una bolsa de tela con cierre albergaba un cadáver. Nicolás, instintivamente, le dijo a Miguel que no mirara, pero el niño ya había clavado los ojos en la escena.

La bolsa se movió, como si algo vivo luchara dentro. El cierre se abrió lentamente, y un brazo pálido, con la carne podrida y los dedos rígidos, salió con un movimiento torpe, señalando a Miguel. El niño se congeló, atrapado en un trance. La mano parecía llamarlo, como si el muerto quisiera contarle un secreto. Nicolás, pendiente del tráfico, no vio nada, pero sintió el silencio pesado de su hermano.Cuando llegaron a casa, en una vecindad de paredes descascaradas en San Pablo Xochimehuacán, Miguel seguía mudo. Se sentaron en el patio, bajo un cielo sin estrellas, y Nicolás rompió el silencio:

—¿Estás bien, pequeño?

Miguel asintió, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Finalmente, habló:

—¿Por qué hay tantos muertos, Nicolás? ¿Por qué los esconden?

Nicolás suspiró, buscando palabras para explicar lo inexplicable. Le habló de Puebla, una ciudad que era un mosaico de belleza y tragedia. Le contó cómo la violencia había enfermado sus calles, cómo las desapariciones eran un cáncer que devoraba familias. Le habló de las madres que buscaban a sus hijos en los cerros de La Resurrección, de los cuerpos hallados en fosas clandestinas en Cuautlancingo, de las noticias que hablaban de ajustes de cuentas en los tianguis de San Baltazar.

—Por eso no puedes salir solo, Miguel. Pero hay que ser fuertes, como hombrecitos, pa’ que no nos pase lo mismo.

Miguel se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas, y abrazó a Nicolás con fuerza. El niño sintió la vida de su hermano, su calor, su presencia, y un miedo visceral lo invadió: el terror de perderlo, de que Nicolás terminara en una bolsa como la que había visto. Nicolás lo tomó por los hombros y, con voz firme, le dijo:

—Vive, Miguel. Siente el aire, el sol, el olor a café de la mañana. La vida es frágil, pero mientras estemos aquí, hay que gozarla.

Miguel sonrió, más tranquilo, y abrazó a su hermano con cariño. Nicolás, tratando de aligerar el momento, bromeó:

—Un día de estos te enseño a bailar salsa, pa’ que las morritas se peleen por ti. Nomás déjame practicar.

El fin de semana, Nicolás se reunió con sus amigos en un salón de baile en Los Remedios, un lugar donde el son de la salsa competía con el rugido de las motos que pasaban por la avenida. Intentaba recordar los pasos de baile que prometió enseñarle a Miguel, pero la noche se torció. Un grupo de hombres irrumpió en el salón. Uno, fornido y con la mirada encendida, lo inmovilizó.

Otros amordazaron a sus amigos. Una voz retumbó:

—¡Esa vieja es mía, cabrones! ¡Ya se los llevó la chingada!

La pareja de baile de Nicolás, atrapada por el brazo de su novio, suplicaba.

#2786 en Detective

#1355 en Terror

amor de hermanos, terror amor suspenso misterio, terror mexicano

Editado: 19.09.2024