Cambiar el pasado

CAPÍTULO II

El mundo no cambió de inmediato. No hubo relámpagos en el cielo ni grietas en la tierra. Todo siguió, en apariencia, exactamente igual. Pero algo —algo sutil, algo que no podía nombrar— empezó a incomodarme.

Había pasado una semana desde aquel primer cambio. Me limité a pequeñas cosas: devolver un libro antes de tiempo, evitar que una señora mayor tropezara con la alfombra en la entrada, cambiar de estante una edición mal catalogada. Cosas insignificantes que, de todos modos, me hacían sentir como si moviera los hilos invisibles de la realidad. Como si yo, Luca Morel, a mis veintiocho años, solo, con mi sueldo de bibliotecario y mi vida sin mayores sobresaltos, tuviera por fin un secreto que nadie más conocía. Un poder.

No le conté a nadie. No por miedo a que me creyeran loco, sino porque me gustaba demasiado tenerlo solo para mí.

Fue durante esa semana que empecé a soñar cosas extrañas. Al principio eran sueños breves, sin forma. Caminaba por la biblioteca, pero los libros estaban en blanco. O me sentaba en el escritorio y los lectores tenían caras borrosas. Pero una noche el sueño cambió.

Era un recuerdo. O eso creí.

Estaba en casa de mi infancia, sentado en el patio trasero. Era verano. El sol golpeaba fuerte las baldosas y yo tenía una pala de juguete en la mano. Frente a mí, mi madre colgaba ropa. Podía oler el jabón en las sábanas húmedas. Todo era igual a como lo recordaba, excepto por un detalle. En la puerta de casa había alguien más.

Un hombre. No muy alto, con un sombrero gris. Me observaba sin hablar, apoyado contra el marco. No recuerdo haberlo visto jamás en mi vida, pero en el sueño, su presencia no me sorprendía. Hasta que habló.

—No debiste tocarlo, Luca.

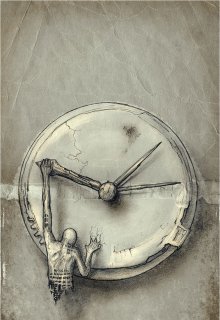

Desperté empapado en sudor. Tardé varios segundos en entender que estaba en mi departamento, solo, que era de noche y que afuera llovía. El reloj marcaba las 4:17. Me quedé sentado en la cama, inmóvil, con la frase repitiéndose en mi cabeza como un eco.

No debiste tocarlo.

¿Qué significaba? ¿A qué se refería? Intenté volver a dormir, pero el sueño no regresó. A la mañana siguiente, el recuerdo seguía tan claro como si lo hubiera vivido despierto.

Volví a la biblioteca sintiéndome extraño, con una sensación parecida a la culpa o a la resaca. Todo estaba en orden. La señora de la limpieza me saludó como siempre. El bibliotecario del turno anterior se despidió. Las luces fluorescentes parpadearon levemente, como si también dudaran de su propia existencia.

Pero algo no encajaba. Un libro.

Lo vi desde lejos. "Atlas de enfermedades infecciosas del siglo XIV". Nunca lo había visto antes. No lo recordaba, y eso era raro, porque conocía casi todo el fondo histórico de la sala de consulta. Era un ejemplar viejo, con el lomo agrietado y letras doradas. Lo abrí. Dentro, ilustraciones grotescas de cuerpos infectados, calles desiertas, médicos con máscaras de pico. Sentí un escalofrío.

Había una nota en la primera página.

"El pasado es un campo minado. Cava con cuidado.”

No estaba escrita a mano. Era parte del libro, impresa con la misma tinta. Pero no figuraba en el índice, ni en ningún otro ejemplar digital que pude revisar. Casi como si… como si el libro hubiera cambiado. O como si siempre hubiese estado ahí y yo no lo recordara.

Me quedé con él. Lo llevé a casa esa noche, algo que nunca hacía. Me quedé leyendo hasta muy tarde. Cada historia de peste y muerte me parecía más cercana. El poder de cambiar el pasado no me resultaba ahora tan heroico. Lo sentía como un bisturí en manos temblorosas. Y sin embargo, esa idea volvió a crecer en mi mente como una raíz: ¿y si pudiera evitar todo esto? ¿Y si pudiera salvarlos?

Cerré el libro. Afuera seguía lloviendo.

Y yo, por primera vez, no tenía sueño.