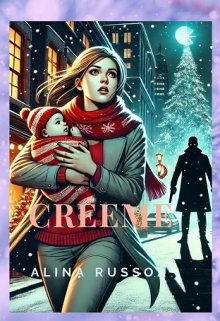

Créeme

Capítulo 14. Suplantación de la identidad.

Steve.

Carla estaba visiblemente nerviosa, aunque hacía un esfuerzo por aparentar calma. Sus manos temblaban ligeramente mientras pelaba las manzanas, y de vez en cuando se mordía los labios, un gesto que traicionaba su intranquilidad. ¿De qué tenía miedo? ¿Acaso no había sido lo suficientemente claro? Le aseguré que ayudaría a la niña, sin importar el resultado de la prueba.

¿O tal vez sus temores iban por otro lado? Quizá no esperaba que yo fuera el padre y temía que la denunciara por injurias o calumnias. La idea me arrancó una risa seca que apenas rozó mis labios mientras me dirigía al pasillo.

Allí encontré la tarjeta de identidad, justo donde había dicho. Pero al mirarla, algo estaba mal.

—¿Dónde está tu documento? —pregunté, levantando la tarjeta con una mezcla de escepticismo y curiosidad.

—Lo tienes en tus manos —respondió, manteniendo la mirada fija en mí.

Revisé el nombre impreso y leí en voz alta:

—Aquí dice Irene Danto.

Carla asintió, como si el impacto de esas palabras no fuera lo que yo esperaba.

—Sí. Este es el documento de mi hermana gemela… fallecida. Decidí arriesgarme, aprovechar su muerte y empezar de nuevo.

Durante unos segundos, sus palabras no tuvieron sentido. Giraban en mi cabeza como un rompecabezas imposible de resolver, hasta que las piezas encajaron y el significado completo me golpeó como un puñetazo en el estómago.

—¡¿Estás loca?! —exclamé, mi incredulidad transformándose rápidamente en furia—. ¿¡Suplantaste la identidad de tu hermana?! ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Esto es ilegal!

Carla no se inmutó. Mantuvo la barbilla alta, aunque el temblor en sus manos traicionaba el control que intentaba proyectar.

—Sí, lo sé. Pero también sé que no podía seguir viviendo como antes. Esta fue mi oportunidad y la tomé. Lo hice por Viola, por su futuro.

Su voz, cargada de una mezcla de desafío y desesperación, hizo que algo en mí titubeara. Pero mi lógica fue más fuerte.

—¡No! ¡No lo entiendes! Si se descubre la verdad, irás a prisión. ¿Y sabes qué significa eso? Que Viola terminará en un orfanato.

Por primera vez, vi vacilar su seguridad. Sus ojos se llenaron de preocupación, pero apenas duró un instante. Con un tono que parecía más una súplica disfrazada de desafío, preguntó:

—¿Quién lo sabrá? ¿Cómo? —Hizo una pausa, su voz bajando hasta volverse casi un susurro—. No se lo dirás a nadie… ¿verdad?

Solté una carcajada amarga, más por la audacia de su pregunta que por otra cosa.

—¿Por qué estás tan segura de eso? —pregunté, dejando que la ironía rezumara en cada palabra.

Fue entonces cuando levantó el mentón nuevamente, mirándome con esos ojos que parecían atravesar mis defensas.

—Porque no quieres que Viola se quede contigo para siempre, ¿verdad? —dijo, su tono firme, casi hiriente. Luego añadió, más suave pero no menos calculadora—. Solo necesito un poco de tiempo. Tiempo para recuperarme y para instalarme en la ciudad.

La sangre me hervía, pero no encontré respuesta. Ella tenía razón, y ambos lo sabíamos. Allí estaba la verdad, desnuda y brutal. Carla sabía exactamente cuál era mi mayor miedo, y lo había clavado en el centro de mi pecho con una precisión quirúrgica. La paternidad no era un papel que hubiera planeado. No quería que Viola se quedara conmigo. No porque no me importara, sino porque tenía miedo de fracasar. De no ser suficiente. De ser como mi propio padre, delegando el cuidado de su hijo a niñeras y colegios cerrados.

Ese pensamiento me dejó sin palabras. Me giré y caminé hacia mi habitación, porque estar en el mismo espacio con Carla, con su maldad bien calculada y su desesperación desafiante, se había vuelto insoportable.

Me convencí de que no podía confiar en ella, pero, al mismo tiempo, no podía deshacerme del peso de la posibilidad de la paternidad. ¿Por qué Viola se parece a mí? ¿Y si la prueba sale positiva? ¿Qué voy a hacer? Pensar en que la niña dependiera de mí era insoportable. Esa mezcla de frustración y miedo me hizo rechinar los dientes mientras estudiaba los documentos en silencio con el propósito de examinarlos con detenimiento.

Mi intención era clara: entender hasta dónde llegaba esta locura. Fue entonces cuando un detalle me llamó la atención: en el acta de nacimiento de Viola, en la columna destinada al nombre de la madre, también estaba escrito Irene. Sentí cómo se me enfriaba la sangre. ¿Cómo era posible? ¿Pensó Carla todo esto hasta el más mínimo detalle?

Siempre supe que Carla era capaz de decisiones extremas, pero asumir la identidad de su hermana fallecida era un nivel de audacia que bordeaba la locura. No era solo una mentira, era un acto deliberado de borrar una vida para reinventarse en otra.

Por un momento, me quedé mirando el documento, incapaz de apartar los ojos de ese nombre: Irene. Me pregunté cómo era la hermana de Carla. ¿Igual de mala y descarada? ¿Cuántas noches en vela pasó Carla diseñando una nueva identidad? Y lo más desconcertante de todo: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por mantenerla? Cada vez era más evidente que esto no era un simple error producto de la desesperación; era una estrategia fría y deliberada.

Esta malnacida también podría involucrarme en su delirio, y ese pensamiento me llenó de una mezcla de rabia y temor. Carla no conocía límites. Sus acciones estaban dictadas por una lógica retorcida, donde cada movimiento parecía diseñado para sobrevivir al precio que fuera, incluso si eso significaba arrastrar a otros con ella.

Y lo peor de todo era que ahora me encontraba enredado en su maraña de mentiras. Aunque no lo admitiera en voz alta, ella sabía que me tenía atrapado. No por compasión, sino por la imposibilidad de desentenderme de la situación sin causar un daño irreversible. Viola, la niña que quizá ni siquiera era mía, se había convertido en el ancla que Carla usaba para asegurarse de que no abandonara el barco antes de tiempo.

#531 en Otros

#93 en Acción

#1786 en Novela romántica

hermanas gemelas, secretos del pasado y mentiras, amor entriga peligro

Editado: 09.03.2025