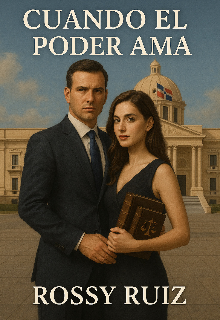

Cuando El Poder Ama

Capítulo 1: El Encuentro

El reloj digital de su celular marcaba las 3:26 de la tarde cuando Camila Rivas descendió del carro público, justo frente al portón principal de la Universidad Autónoma Nacional. El vehículo arrancó de inmediato, dejando tras de sí una nube de humo gris que se mezcló con el aire denso y caliente del asfalto. El sol, impiadoso, colgaba del cielo como un ojo incandescente, derritiendo los bordes de los edificios, haciendo vibrar el horizonte con su furia previa al verano.

Camila se apartó el cabello del rostro, pegado a su frente por el sudor. Vestía jeans ajustados y una camiseta blanca con el logo de la facultad ya desdibujado por los lavados. Su mochila, cargada de libros, colgaba de un solo hombro y le golpeaba la cadera con cada paso. El moño improvisado en su cabeza estaba a punto de deshacerse, pero no tenía tiempo para retocarlo.

Aceleró el paso, maldiciendo entre dientes.

—Cinco malditos puntos —refunfuñó, cruzando el campus a zancadas.

Aquel día se celebraba el tan anunciado Foro Nacional Universitario sobre Democracia y Liderazgo, organizado por varias facultades y patrocinado, aunque de manera no oficial, por uno de los partidos políticos más influyentes del país. Lo que había empezado como un simple evento académico, se había transformado —según los rumores de pasillo— en una vitrina política para uno de los candidatos presidenciales más carismáticos del momento: Elías Duarte.

Camila no tenía el más mínimo interés en asistir. Le repateaban los discursos vacíos, las poses de superioridad, los hombres con trajes que hablaban de justicia social mientras tomaban whisky en oficinas con aire acondicionado. Pero el doctor Ávila, uno de los docentes más temidos del departamento, había ofrecido un 5% adicional en la nota final a quienes asistieran y redactaran un ensayo crítico sobre el discurso.

Cinco puntos. En su situación económica, cada punto podía significar mantener o perder su beca. Y en un hogar donde solo entraba el sueldo de su madre, que era secretaria en un centro de salud, no podía darse el lujo de reprobar.

Entró por una de las puertas laterales del auditorio, empujando con el hombro. El aire acondicionado la golpeó de lleno, provocándole un escalofrío. Durante unos segundos se detuvo, dejando que su cuerpo se enfriara.

Lo primero que notó fue la seguridad. Policías uniformados, agentes de civil, detectores de metales, perros entrenados y hasta una mujer con una carpeta revisando credenciales. Todo eso para un foro estudiantil.

—Ridículo —susurró.

Dentro del auditorio, el ambiente era opresivo. Las luces blancas brillaban con una intensidad casi quirúrgica. Las filas de sillas estaban perfectamente alineadas. Pantallas LED, cámaras de televisión, drones sobrevolando discretamente el lugar, y una enorme lona que cubría el fondo del escenario con el rostro amplificado de Elías Duarte. En ella, una sonrisa blanca y estratégica, un fondo azul profundo, y un eslogan casi mesiánico: "El futuro en manos nuevas."

Camila frunció el ceño.

—Falta que traigan palomas blancas y hagan llover pétalos —pensó, buscando un asiento en la cuarta fila, alejada del centro.

Se sentó. Respiró hondo. Sacó su libreta de apuntes, aunque dudaba que escribiera algo. Observó a su alrededor: la mayoría eran estudiantes, aunque muchos llevaban camisetas del partido, gorras, o incluso banderitas. Algunos parecían emocionados, otros simplemente fingían estarlo. Varios profesores estaban en la primera fila, con las manos cruzadas sobre las piernas, mirando al escenario como si esperaran a un profeta.

Entonces, la música ambiental se desvaneció. Las luces descendieron levemente. Una voz retumbó por los altavoces:

—Con ustedes… el futuro del país… ¡el licenciado Elías Duarte!

Los aplausos estallaron de inmediato. Algunos se pusieron de pie. Camila apenas juntó las palmas un par de veces. Observó con atención al hombre que subía al escenario con paso seguro, como si no necesitara mirar dónde pisaba.

Elías Duarte. Treinta y seis años. Abogado. Empresario. Hijo del expresidente Andrés Duarte. Y, según los sondeos, el favorito para ganar las elecciones.

Vestía un traje azul marino impecable, camisa blanca sin una sola arruga, y una corbata gris anudada con precisión milimétrica. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos —de un verde poco común— recorrían el auditorio con una mezcla de autoconfianza y cálculo.

Camila no pudo evitar pensarlo: era atractivo. Jodidamente atractivo.

Pero también sabía que la belleza en política era como el perfume caro: agradable al principio, pero inútil cuando el contenido apesta.

Elías levantó la mano, pidió silencio. Y habló.

Su voz era clara, grave, envolvente. Cada palabra parecía haber sido ensayada frente a un espejo. Hablaba de renovación, de escuchar a la juventud, de construir una nueva República donde el apellido no definiera el destino. Mencionó cifras, hizo referencias literarias, contó anécdotas de su infancia en el sur, de su madre maestra, de las veces que no tenía qué cenar.

La audiencia estaba encantada. Asentían. Tomaban fotos. Algunos murmuraban “¡qué bien habla!”.

Camila solo pensaba en las omisiones.

"Renovación institucional", sin mencionar que su padre fue uno de los arquitectos del viejo sistema.

"Escuchar a los jóvenes", pero no respondía invitaciones a debates con estudiantes.

"Justicia social", cuando su partido votó en contra de la ley de salud integral.

"Apoyo a la educación", mientras el presupuesto universitario se desplomaba cada año.

Entonces, llegó la ronda de preguntas.

Una joven leyó algo desde su celular. Un chico hizo una pregunta sobre emprendimiento juvenil. Todo controlado. Todo suave.

Camila sintió cómo algo se encendía en su pecho. Una llama antigua: la indignación. La necesidad de decir lo que nadie estaba diciendo. Levantó la mano. Dudó. Pero ya era tarde. El moderador la señaló.

Editado: 28.05.2025