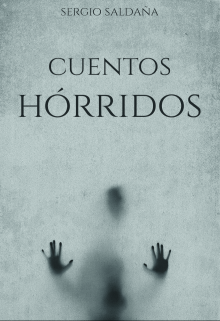

Cuentos Hórridos

Tú no estás aquí (2/2)

—¿Pusiste a hervir algo en mi ausencia, Matheson?

—N-no, sargento. Ni siquiera confiaría en alimentos que hubiera por aquí.

Jerry y Josh corrieron al fondo de la casa y llegaron a la cocina, donde, ya cansados de estar en medio de penumbras, discutiendo locuras, uno de ellos encontró un interruptor en una pared y encendieron la luz. En la encimera había cuencos con ensaladas y en la estufa se cocinaba una sopa, en una olla limpia y reluciente. Lo que había allí, en aquel caldo extraño, era carne bien cocida y lista para comerse. Jerry decidió detener el fuego.

Ambos estaban ahora petrificados.

—Sargento, tengo mucha hambre.

—Yo también, Matheson.

—Pero, ¿será seguro?

—No lo sé, habría que averiguarlo.

—Quizá pudiera comerle un poco, y si noto algo extraño…

—No, espera. —Se acercó y degustó el aroma de la comida. En un corto lapso permaneció fuera de sus sentidos, solo embelesado por la maravilla que su nariz percibía. Su estómago rugió de pronto, pero el miedo de ser envenenado estropeó su momento. Por un leve instante quiso llorar a causa de semejante belleza y tragedia ocurriendo al mismo tiempo—. Matheson…

—Señor, yo…

—No puedo entender cómo, desde que llegamos —se volvió para verle de frente y comenzó a arrugar la hoja del calendario entre sus dedos—, todo lo que necesitamos aparece frente a nosotros. En estos momentos te diría, Matheson, que los comunistas predecirían cada movimiento nuestro, con tal de destruirnos, pero, ¿qué sentido tiene cuando son solo tres hombres? ¿Qué ganarían con ello?

—Es una buena pregunta, sargento.

—Si, por ejemplo —lanzó la bola de papel a un rincón—, los vietnamitas quisieran ganar la guerra, ¿desperdiciarían millones de yenes, rublos, no sé, la puta moneda que usen, en construir toda esta realidad —tenía la mirada de un psicótico, pensó Matheson—, para solo atrapar a tres hombres? No, yo no lo creo.

—Señor…

—Quizá tenías razón, Matheson. ¡Sí podemos estar muertos!

—¿Qué tal si es lo que quieren que creamos? ¿Qué tal si somos un experimento, y más tarde harán lo mismo con todos los soldados americanos que resten en este país?

Bradbury comenzó a reírse de Jerry, y se carcajeó tan fuerte, que desde la sala Dick se preocupó y gritó que le explicaran qué sucedía. Pero Jerry frunció el ceño ante tal reacción de su sargento. Creía que a Bradbury le estaba atosigando un delirio.

Cuando Josh pudo recobrar el aliento, palmeó la espalda de Jerry y dijo, todavía muy divertido:

—Rayos, Matheson, eres todo un caso. ¿Qué pasó hace horas cuando me dijiste que los comunistas eran simples humanos, y que no podían crear estas… cosas?

—Y-yo…

Le dio otra palmada, más agresiva aunque amistosa.

—Ahora me vas a decir que sí crees que ellos son capaces de construir el pueblo, ¿no? ¡Hemos cambiado de papeles! ¡Ja, ja, ja! Ahora yo creo que estamos muertos, y tú dices lo contrario. —Su postura se tornó muy seria un minuto después—. ¿Qué carajo te sucede, Matheson?

—Pensé que querría comerse esa comida, señor. Lo tenía grabado en la cara.

—Me estoy muriendo de hambre.

—Pero sí puede estar envenenada.

—¿Por quién? Dime. Mientras discutíamos allá atrás, yo no escuché a ningún jodido amarillo venir a la cocina —decía, señalando cada elemento en la encimera—, cortar las verduras, poner esta puta agua a hervir… ¿O qué tal si tú lo habías hecho cuando no estaba y me estás mintiendo?

Jerry lo contempló medio minuto, tenso.

—No lo hice. Dick está de testigo que estuve con él todo el tiempo. ¿Y por qué querría yo matarlo?

—No te he acusado de que me querías matar, Matheson. ¿Quieres matarme?

—¡Obvio que no!

—¿Entonces por qué lo sugieres?

—¿Cuál es el punto de esta discusión? —Su tono era desesperado, casi cercano a las lágrimas.

—¿Sabes qué, Matheson? El hambre nos está jodiendo las mentes. Nos estamos poniendo muy nerviosos aquí. Tomaré un plato, cogeré un poco de ese precioso manjar y comeré como un cerdo. Si esos putos vietnamitas me quisieran muerto, habría sido más fácil que vinieran a dispararnos con sus metralletas, y no filtrándose a nuestras espaldas con sus habilidades de ninja, cocinando sopas.

—¡Sargento, espere!

Bradbury cogió el cucharón, que flotaba en medio de una columna de vapor, y sorbió un poco del caldo. Luego ingirió un trozo de carne y gimió de gusto, hasta que sus gemidos se hicieron rugidos enervantes. Dick llegó a la cocina, cojeando. Observó a su sargento comportándose de una manera muy extraña y aquel se volvió a sus soldados.

—¿Ven? ¡No pasó nada! Y está muy bueno. Les voy a servir.

Jerry y Dick quisieron negarse, pero sus estómagos los torturaban de tal manera que les habría sido imposible rechazar la comida. Pronto, el trío quedó inmerso en el placer de la cena, en la que no pararon de engullir los alimentos como un montón de animales despiadados. A los pocos minutos no quedó nada en sus platos. Estaban muy satisfechos.