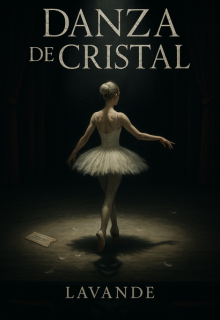

Danza de Cristal

Capítulo 1: El rojo sobre las puntas

Aleksandrova

El suelo era gris. Gélido. Inmutable. Yo tenía seis años cuando aprendí que debía sangrar para destacar.

Mi madre, de pie frente a mí, no alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. Su silencio pesaba más que cualquier grito.

—Otra vez —decía, cada vez que tropezaba. Cada vez que lloraba. Cada vez que mostraba que aún era humana.

San Petersburgo no tenía compasión. Ni la ciudad, ni sus maestros, ni mi madre.

El estudio olía a resina y sangre vieja. Mi sangre. Cada ampolla reventada era una lección. Cada lágrima, un fracaso. Aprendí a dejar de llorar.

Cuando cumplí ocho, ya bailaba sin pestañear, incluso cuando el dolor me subía por los huesos como fuego helado. A los diez, podía girar durante minutos enteros sin marearme. A los doce, me volví una sombra perfecta: sin errores, sin emociones.

Mi madre no me abrazó nunca.

Pero una vez, cuando terminé un fouetté con los pies ensangrentados, me dijo:

—Ahora pareces una bailarina.

Eso fue lo más parecido al amor que recibí de ella.

La primera vez que vi morir a alguien fue a los catorce. Una caída. Un cuello roto.

Ella era buena, pero no tanto como yo.

No lloré. No lo permití.

Mi madre tampoco lo hizo.

Desde entonces, entendí algo vital: solo puede haber una perfección sobre el escenario. Y yo estaba dispuesta a protegerla con uñas, dientes o mentiras.

Ahora, a mis diecisiete años, el avión descendía sobre Londres como un cisne pálido en un lago artificial.

La ventanilla reflejaba mi rostro. Ojos grises. Incoloros. Sin alma. El cabello recogido, perfecto. Como siempre.

La carta de aceptación de la Academia Kingston estaba doblada en mi bolso, junto con la foto impresa de una niña de ojos azules y sonrisa forzada: Annika Kingston.

La estrella actual. La hija de los dueños. El cisne blanco. La intocable.

Sus brazos eran delicados. Su técnica, limpia.

Pero su mirada…

Su mirada temblaba.

Y yo ya olía la grieta.

Apoyé los dedos contra el vidrio helado del avión, mientras descendíamos.

Inglaterra me recibía como un nuevo escenario.

Y yo, como siempre, sabía que no iba a compartir los aplausos.

Me pregunté cuán fácil sería destruirla.