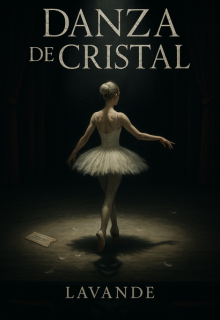

Danza de Cristal

Capítulo 2: El salón dorado

Aleksandrova

La Academia Kingston no era una escuela.

Era un altar.

Un templo construido sobre sueños rotos, alimentado por padres millonarios y la promesa de aplausos eternos.

Las paredes estaban forradas en mármol claro. El techo, ornamentado con molduras doradas y candelabros que reflejaban la luz como una ilusión de grandeza. Todo olía a perfumes caros, madera encerada, y ambición.

El salón principal era tan amplio que los pasos resonaban como ecos en una catedral. Un espejo cubría toda la pared derecha. Me observé en él. Postura impecable. Cuerpo recto. Nada temblaba.

Yo no temblaba.

Entonces la vi.

Annika Kingston.

Se encontraba en el centro del salón, rodeada de admiradoras, como una reina rodeada de cortesanas. Su tutú blanco relucía bajo la luz. Cada movimiento suyo era correcto, exacto. Sus pies tocaban el suelo como si no quisieran ensuciarlo.

Era buena. Muy buena.

Pero no perfecta.

Sonreía. Saludaba. Recibía cumplidos. Pero su espalda estaba ligeramente tensa. Sus manos se crispaban apenas cuando las escondía tras la falda.

La gente la adoraba.

Y eso solo la hacía más débil.

Porque donde hay adoración, hay miedo a decepcionar.

Y donde hay miedo… hay grietas.

La profesora Moreau me presentó con un acento afilado:

—Chicas, esta es Aleksandrova Zakharova. Desde San Petersburgo. Una joya rara, sin duda.

Los ojos se volvieron hacia mí. Algunos curiosos. Otros hostiles. Y uno, en particular, nervioso.

Los de ella.

—Encantada —dijo Annika, caminando hacia mí. Su voz era suave, medida. Tenía una elegancia estudiada.

—El gusto es mío —respondí, inclinando apenas la cabeza. Mi sonrisa fue leve. Precisa. Casi real.

Nos abrazamos brevemente. Sus brazos eran delgados. Frágiles.

Vi de cerca sus pestañas temblar.

“Frágil”, pensé. “Hermosa. Quebrable.”

Durante el resto de la clase, me mantuve en silencio. Solo observé. Mis ojos iban de las manos a los pies de cada una. La más segura era Yasmin, pero demasiado teatral. Clara era rápida, pero desordenada. Mila, precisa, pero invisible.

Y Annika…

Annika tenía el peso de una corona que no sabía sostener.

Cuando la clase terminó, nos ofrecieron un pequeño recorrido por la academia. Algunas chicas hablaban entre sí. Yo escuchaba. No era mi turno de deslumbrar aún.

Primero, debía fundirme con las sombras.

Mientras nos dirigían a los dormitorios, pasamos por un enorme ventanal que daba al jardín interno. Las rosas estaban en flor. El cielo, cubierto. Londres parecía un cuadro sin firma.

Annika se acercó a mi lado.

—¿Te gusta la academia?

—Es… espléndida —respondí, con voz tranquila.

—Aquí valoramos mucho la disciplina. —Intentó decirlo con firmeza, pero sonó como una advertencia insegura.

La miré de reojo.

—Yo también.

Ella parpadeó.

No dije más.

Ya había comenzado.