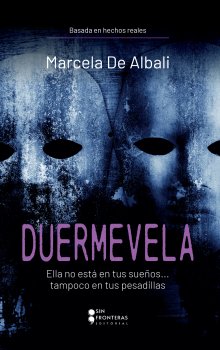

Duermevela

Capítulo 4

Antes de retomar mis preocupaciones del presente, sacaré otros elementos del baúl de los recuerdos. Cuando me faltaban pocos días para cumplir ocho años, soñé que caminaba por un bosque, donde miembros humanos amputados como brazos, piernas y cabezas pendían de los árboles; también había trozos de carne, órganos y vísceras tendidos en las ramas, despidiendo un olor nauseabundo. En el suelo había charcos de sangre llenos de huesos, y, mientras caminaba, tropecé con un cráneo, que me hizo caer en un lago pantanoso. Me hundí apretando con fuerza los ojos, hasta llegar al fondo y tocar con mis manos un montón de restos de huesos. No podía respirar, de verdad me ahogaba. A la mañana siguiente, le conté lo sucedido a mi abuela, y ella me respondió que se trataba de apnea del sueño.

Esa misma tarde, me compró un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias, que, según ella, me ayudaría a dormir mejor.

—Tal vez te estés enfermando, déjame tomarte la temperatura —me dijo, mientras abría el botiquín y me ponía el termómetro debajo de la axila. Tras un minuto, se fijó en la temperatura, y me dio un beso en la mejilla.

—No tienes fiebre, pero de pronto tienes las vías respiratorias congestionadas por algún virus. Con esas brisas tan fuertes que hay en esta época no es extraño enfermarse. Pero con este dispositivo, ya no volverás a sentir falta de aire mientras duermes, mi amor. Yo también sufrí de apnea cuando era niña.

Sin embargo, esa misma noche soñé que una mano huesuda, proveniente de una silueta oscura, apretaba la manguera del dispositivo que transportaba aire hacia mi mascarilla. Sentí que me ahogaba, y que duraba largos segundos sin respirar; incluso en un punto comencé a sentir que iba a desmayarme. No le dije nada a mi abuela, no tenía caso si ella se empeñaba en decirme que todo estaba bien, y que lo que decía era un invento mío.

Y la noche antes de cumplir ocho años, tuve otra pesadilla. Escuchaba a mi abuela diciendo la oración en latín que solía rezar los viernes en la noche: Spiritu sanctus ora pronobis y otras frases que no recuerdo. Abrazando mi perro dálmata de peluche, me fui quedando dormido.

Soñé que el perro dálmata cobraba vida; era un animal grácil y de movimientos alegres, que caminó hasta el otro extremo de la habitación. De repente, aulló de dolor y cayó como si sus patas se hubieran quebrado. Quedó tendido en el piso, con el cuerpo retorcido de forma monstruosa: el vientre pegado al suelo, las patas traseras y delanteras contra la cabeza, y la espalda arqueada en forma de U, como si una fuerza invisible lo hubiera doblegado. Incluso, pude escuchar el sonido de sus huesos al romperse.

Aún era de noche cuando desperté y vi el juguete tirado al otro lado de la habitación. Lo tomé, verifiqué que era un simple muñeco de peluche y desperté a la abuela para contarle la experiencia.

—Pero, ¿cómo iba a llegar tu perro de peluche al otro extremo de la habitación?

—Abuela, te digo que se transformó en un perro de verdad, y caminó hasta allá.

—Cariño, si quieres un perro de verdad, podemos ir a en la mañana a buscar un cachorrito en la tienda de mascotas. ¿Te gustaría ese regalo de cumpleaños?

Me sentí tentado ante la oferta de la mascota, pero no cedí. Sabía que, si accedía, mi abuela cumpliría su cometido de cambiar el tema, y mantenerme entretenido en otra cosa. Ella nunca me había dejado tener una mascota, y no era muy amante de los animales domésticos porque sufría de alergias. ¿Y por qué de repente tan dispuesta a que tuviera un perro? Sabía que estaba buscando cómo evadirme, pero no lo lograría tan fácil.

—Ehh, bueno, pero antes necesito que me creas.

—Y yo necesito que te vayas a dormir. Tengo leche tibia con miel, ¿Qué dices?

Antes de volver a acostarme, guardé el perro dálmata en el fondo del armario, y no volví a sacarlo de ahí. Me dio mucha tristeza, porque desde que me lo habían regalado mis padres, no me separaba de él. Al día siguiente, en mi cumpleaños número ocho, mi abuela me regaló una consola de videojuegos de última generación. Aunque era genial el obsequio, no dejé de sentir nostalgia por mi cumpleaños de hacía un año, cuando el regalo era un simple muñeco de peluche, pero haberlo recibido de manos de mis padres lo hacía más valioso que una de las consolas más novedosas del momento.

Y una semana después de haber cumplido los ocho años, la abuela y yo nos disponíamos a celebrar el Día de las Velitas, la noche del 7 de diciembre. Esta festividad tradicional de Colombia celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que sostiene que ella concibió sin el pecado original. Esta era una fecha especial, que me llenaba de mucha alegría. Recuerdo con nostalgia las ocasiones en las que me reunía con mis amigos de la cuadra, comíamos buñuelos, natilla y flan de caramelo, y en la madrugada del 8 de diciembre, encendíamos faroles coloridos en la terraza de mi casa.

Estaba comiendo buñuelos con mi abuela en el sofá, cuando nos percatamos de que alguien había saboteado una escultura religiosa de cerámica, que mi abuela atesoraba, y que adornaba nuestra sala. Se trataba de una hermosa estatuilla de la Virgen María, finamente esculpida y pintada por mi abuela en el taller que solía tener cuando era más joven. La figura, de cincuenta centímetros de alto, era su adorno favorito.

Esta estatuilla de la Virgen tenía la máscara de la Mujer Comehuesos pintada en su rostro, y mi abuela me reprendió fuertemente. Yo le juré que no había sido yo, y como nunca había sido un niño travieso ni revoltoso, ella me creyó al final. Se me hizo una imagen extremadamente rara, porque en ese entonces yo no había visto aún el rostro de la Mujer Comehuesos.

Editado: 18.10.2022