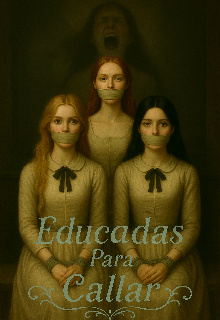

Educadas Para Callar

Prólogo

El Instituto Saint Amaranthe se alzaba en medio del campo como un relicario olvidado por el tiempo, una jaula de mármol blanco donde la primavera jamás lograba florecer. A lo lejos, parecía un palacio encantado: sus altas torres de piedra, sus vitrales de colores mortecinos, los extensos jardines trazados con la precisión de un suspiro contenido. Pero para las jóvenes que lo habitaban, era más bien un santuario de expectativas ajenas, una catedral construida sobre las espaldas dóciles de generaciones de mujeres educadas para callar.

Las alumnas, hijas de las familias más ilustres de Elowyn, cruzaban sus portones a los siete años y no los abandonaban sino hasta cumplir los dieciocho, preparadas para entrar al mundo como perfectas esposas, perfectas hijas, perfectos adornos de un salón sin alma. En sus aulas, no se enseñaban ciencias ni filosofía: se instruía en la obediencia. Se impartía el arte del disimulo, la cortesía vacía, la modestia aprendida como un segundo idioma.

Se educaba en el arte de sonreír mientras se enterraban los sueños propios bajo capas de encaje y terciopelo. El temido Reglamento Interno, bordado en letras de oro en la entrada principal, proclamaba:

Serás dócil como el agua, bella como la luna, y silenciosa como la noche.

En los corredores de piedra pulida, resonaban los pasos de decenas de muchachas, todas vestidas con uniformes color marfil, con cintas de terciopelo negro ceñidas al cuello,

símbolo silencioso de la sumisión que se esperaba de ellas. Y entre todas esas figuras obedientes, destacaban dos jóvenes como dos antorchas encendidas en un mausoleo.

Evelyn D'Arques y Selene Vernoux.

Evelyn

Evelyn era la perfección hecha carne, según los cánones de su mundo: de cabello largo y dorado, como ríos de miel desbordando por su espalda; piel tan blanca que parecía translúcida bajo la luz de los vitrales; ojos dorados, vivos, pero siempre educados para mirar hacia abajo.

Pero bajo aquella máscara de perfección latía un corazón en llamas.

Evelyn sonreía cuando debía, caminaba cuando se le ordenaba, pero cada fibra de su ser clamaba por otra vida, por palabras no dichas, por deseos nunca admitidos ni siquiera ante el espejo.

Su rebeldía era sutil, como un cuchillo oculto bajo el guante más fino: una pregunta insolente aquí, un destello de desafío en su mirada allá, un gesto apenas perceptible de desobediencia durante las ceremonias matutinas.

Selene

Selene, en cambio, era una tormenta vestida de calma. De cabello negro como la medianoche, liso y largo hasta más allá de la cintura; ojos verdes, vibrantes como hojas nuevas después de la lluvia. Su belleza era más salvaje, más indómita. Había algo en su porte en la forma en que alzaba el mentón, en la manera en que sus labios se curvaban sin permiso que sugería que Selene había nacido para correr libre por los bosques, no para marchitarse en un salón.

Entre sus compañeras, Selene era vista con una mezcla de admiración y recelo.

Algunas la idolatraban en silencio; otras susurraban críticas en los rincones,

incapaces de entender cómo una muchacha podía parecer tan majestuosa sin necesidad de la aprobación masculina.

Selene era una llama y Evelyn, el suspiro que la avivaba.

El Instituto, sin embargo, no era conducido por manos piadosas. La directora, Madame Lemoine, era una figura casi legendaria: una mujer de rostro marchito y severo, cuyos labios, siempre apretados en una línea recta, parecían desconocer la risa. Su vestido negro era como su alma: rígido, sin adornos, sin concesiones.

Madame Lemoine creía, con fe fanática, que una mujer debía ser tan discreta como el humo de una vela extinguida. Había sido criada en el mismo Instituto, educada por madres aún más severas, y ahora, a sus sesenta y dos años, se aseguraba de transmitir la misma prisión emocional a cada generación que pasaba bajo su tutela. Bajo ella, servían las Profesores de Modales, todas cortadas con el mismo patrón:

Señorita Dubois, con su voz cortante como cristales rotos. Señorita Montreuil, cuya envidia hacia la juventud de sus alumnas le salía por los poros en forma de burlas disfrazadas de enseñanzas. Señora Baudin, vieja como el edificio mismo, que golpeaba los pupitres con su vara de madera al menor atisbo de independencia.

Para ellas, Evelyn y Selene no eran alumnas: eran amenazas. Recordatorios de un espíritu que no habían podido aplastar del todo.

La aula principal, donde las jóvenes pasaban la mayoría de sus días, era un salón gélido pese a sus paredes recubiertas de tapices bordados. Los pupitres de roble, alineados en perfecta formación, parecían pequeños ataúdes abiertos. En las paredes, retratos de antiguas alumnas todas mujeres hermosas, anónimas, tristes observaban en perpetuo silencio.

Cada mañana, las jóvenes se sentaban en silencio sepulcral, las manos cruzadas sobre los regazos, mientras una profesora recorría las filas como un halcón buscando defectos: un mechón de cabello suelto, una mirada demasiado intensa, un suspiro fuera de lugar. Era en ese ambiente, saturado de perfumes almizclados y sueños rotos, donde Evelyn y Selene se miraban a través del abismo,

compartiendo silencios que decían más de mil palabras.

Mientras las demás muchachas susurraban en los recreos acerca de futuros esposos, vestidos de novia y banquetes interminables, ellas soñaban en secreto con otras cosas:

Con cielos abiertos que no necesitaran permiso para ser cruzados. Con risas que no fueran reprimidas entre abanicos. Con noches donde el amor no fuera pecado, ni prisionero, ni censurado.

Una tarde, durante la clase de Gracia y Dignidad Femenina, cuando Madame Lemoine recitaba su letanía de normas absurdas, Selene alzó la vista de su labor de bordado. Sus ojos verdes, como dagas envainadas, se clavaron en la figura encorvada de la directora.

-¿Y si una mujer no quisiera ser una sombra? -preguntó, con voz suave, pero firme como el acero oculto bajo la seda.