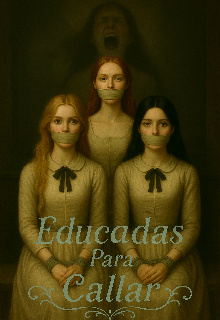

Educadas Para Callar

El Murmullo Bajo la Tormenta

El sauce, viejo y retorcido como las manos del tiempo, se convirtió en su santuario secreto. Cada tarde, después de las obligaciones vacías bordar sin errores, caminar sin ruidos, asentir sin pensar, Evelyn y Selene se encontraban allí, bajo las ramas pesadas que susurraban antiguos secretos al viento. Allí, por primera vez, aprendieron que el silencio no siempre era obediencia. Que el silencio, compartido, podía ser también una forma de resistencia.

El Instituto Saint Amaranthe, con sus muros de piedra fría y vitrales de colores apagados, parecía un mundo aparte desde aquel rincón olvidado del jardín. Las voces de las profesoras se desvanecían como ecos lejanos. La mirada eterna de Madame Lemoine no podía alcanzarlas allí. Era como si, al cruzar bajo las ramas del sauce, abandonaran sus nombres, sus apellidos, sus futuros impuestos, y volvieran a ser solo Evelyn y Selene:

dos muchachas que, pese a todo, aún sabían soñar.

Una tarde, mientras la lluvia tamborileaba suavemente sobre las hojas, Selene rompió el ritual de su mutismo habitual.

—¿Crees que existe un lugar donde no debamos pedir permiso para ser felices? — preguntó, la voz tan baja que apenas vencía el sonido de la lluvia.

Evelyn, sentada a su lado, con las manos frías entrelazadas en el regazo, cerró los ojos unos segundos antes de responder.

—Quizás no existe. Quizás tengamos que inventarlo.

El agua descendía en hilos desde su cabello dorado, enredándose en sus pestañas, salpicándole la piel como lágrimas furtivas. Selene la miró como quien contempla una promesa que no se atreve a pronunciar en voz alta.

—¿Te marcharías? —susurró— ¿Si yo te pidiera que huyéramos juntas?

Evelyn sintió que algo en su pecho algo largamente adormecido despertaba. Una criatura temblorosa, hecha de ansias y de terror, de anhelos y de fe ciega. Miró a Selene. A sus ojos verdes, donde se reflejaba el mundo tal como debía ser: libre, inmenso, verdadero.

Y supo que sí.

Que lo haría.

Que por ella abandonaría todo.

Incluso el apellido que había sido su cruz desde la cuna. Incluso las expectativas que la ataban como cuerdas invisibles. Todo. Pero el mundo de Elowyn no se abandonaba tan fácilmente. La vigilancia se intensificó en el Instituto. La Señorita Montreuil, siempre ávida de destrozar cualquier brote de esperanza, comenzó a seguir sus pasos como una sombra rencorosa.

A la mínima infracción, llovían los castigos: horas interminables arrodilladas sobre sal derramada,

recitaciones obligatorias de letanías sobre el deber femenino, lavados de boca con jabón amargo por palabras consideradas impropias aunque solo hubieran sido verdades a medio susurrar. Madame Lemoine misma parecía oler la revuelta en sus venas jóvenes.

Una mañana, mientras todas las alumnas se alineaban en el patio principal para la inspección semanal, la directora pasó lentamente frente a Evelyn y Selene. Su mirada, dura como cuchillas, se clavó en ellas.

—Recuerden —dijo, con su voz de hielo— Los pájaros que osan cantar en jaulas ajenas solo consiguen que les arranquen las alas.

Evelyn sintió la advertencia como un golpe físico. Selene, en cambio, apenas inclinó la cabeza con una sonrisa diminuta que solo Evelyn alcanzó a ver.

Una sonrisa que no era de sumisión. Era un desafío.

Las clases de danza, normalmente momentos de opresión maquillada de gracia, se convirtieron en su próximo campo de batalla invisible. Se esperaba que las jóvenes bailaran con movimientos suaves, comedidos, como si cada gesto debiera pedir disculpas por existir. El más mínimo estallido de entusiasmo, de vitalidad, era corregido con una vara fina sobre las pantorrillas.

Pero una tarde, mientras sonaba un minué lánguido y el salón de espejos reverberaba bajo la luz temblorosa de los candelabros, Selene bailó como no debía. Solo por un instante. Un giro apenas más amplio. Un brazo extendido hacia Evelyn con una energía que rompía todas las reglas de decoro. Un destello de vida que ningún látigo podría apagar.

Evelyn lo sintió en la sangre, en los huesos, en lo más profundo de su alma sofocada. Respondió a ese gesto prohibido con un paso más cerca, con una sonrisa que apenas curvó la comisura de sus labios. No dijeron nada. No tenían que hacerlo. Bajo los ojos vigilantes de las profesoras, ellas se eligieron.

Una y otra vez.

Silenciosamente.

Valientemente.

Pero el castigo no tardó en llegar. Esa noche, ambas fueron llamadas a la sala de castigos, un cuarto oscuro y gélido donde las paredes parecían gemir bajo el peso de secretos antiguos. Allí, bajo la mirada inmutable de Madame Lemoine, recibieron su condena: una semana de aislamiento.

Separadas.

Sin contacto.

Sin palabras.

Sin siquiera una mirada furtiva.

Un intento brutal de extirpar de raíz cualquier brote de insurrección. Evelyn lloró en silencio esa noche, en su celda monacal, envuelta en mantas que no lograban calentar la soledad. Selene, en la suya, golpeó el muro con el puño cerrado hasta que los nudillos sangraron, pero no derramó una sola lágrima. Porque sabía, sabía con la certeza feroz de quien ha encontrado su verdad que no podían separarlas.

No realmente.

No mientras conservaran la memoria de sus manos entrelazadas bajo el sauce. No mientras recordaran el sonido compartido de sus corazones latiendo en un mismo compás. La semana pasó como un desfile de sombras. Cuando finalmente las liberaron, Evelyn y Selene se encontraron al amanecer, en el patio trasero donde las estatuas cubiertas de musgo parecían guardianes adormilados.

No hablaron.

No era necesario.

Selene rozó la mano de Evelyn con la suya, apenas un roce de alas, y Evelyn cerró los ojos para contener el torrente de emociones que la asaltaba: alegría, dolor, deseo, furia, amor.

Sobrevivirían.

Juntas.

Un día, se juraron en voz baja, entre susurros apenas audibles entre las hojas del sauce: