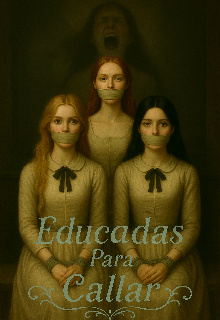

Educadas Para Callar

La Ceremonia De Las Sombras

La víspera de la ceremonia final se posó sobre el Instituto Saint Amaranthe como un sudario de terciopelo negro. El aire mismo parecía más denso, cargado de presagios no pronunciados, de temores que reptaban por los pasillos como serpientes invisibles.

Las jóvenes alumnas, envueltas en capas de encaje y seda, desfilaban por los corredores con los rostros tensos, los labios pintados de rojo carmesí el único atrevimiento permitido y los ojos apagados, como lámparas a las que se les ha negado la llama.

La ceremonia era el clímax de su domesticación. El día en que serían presentadas ante el mundo como obras terminadas, como estatuas vivientes de sumisión y belleza,

listas para ser ofrecidas al mejor postor. En el gran salón de mármol, los candelabros titilaban como constelaciones moribundas,

y las paredes parecían cerrar sus fauces lentamente sobre ellas.

Evelyn, enfundada en un vestido blanco bordado a mano, sentía el corsé apretar su cintura como si quisiera quebrarla. Cada puntada, cada hilo, era una promesa de obediencia cosida a su piel. Selene, ataviada en un vestido verde profundo que realzaba el brillo inhumano de sus ojos, lucía hermosa como una tormenta retenida tras una presa de cristal.

A su lado, Clarisse brillaba como la joya pulida que siempre había sido.

Su vestido de brocado azul pálido resplandecía como el hielo bajo la luz de las velas. Su sonrisa, impecable como siempre, era una máscara tan perfecta que solo quienes sabían dónde mirar podían ver la grieta detrás de sus ojos.

Evelyn, con el corazón retumbando como un tambor de guerra en su pecho, repasaba mentalmente cada paso del plan. A medianoche, cuando la ceremonia alcanzara su apoteosis,

ellas abandonarían discretamente el salón a través de la galería trasera.

Allí, oculto entre los jardines, un carro viejo preparado por el jardinero sobornado las esperaría. Debían moverse como sombras. Respirar como fantasmas. Cruzar las fronteras invisibles que el mundo había construido para ellas. No tendrían una segunda oportunidad.

La ceremonia comenzó. El salón se llenó del rumor de las voces graves de los aristócratas, del murmullo de los vestidos rozando los suelos de mármol,

del perfume empalagoso de las flores marchitas en jarrones de plata. Madame Lemoine presidía el acto, erguida como una estatuaria mortuoria, con sus labios finos esculpiendo palabras sobre deber, modestia y eternidad.

Cada discurso era un clavo más en el ataúd de su juventud. Cada brindis, una soga más apretada alrededor de sus cuellos. Las alumnas eran presentadas una a una, como mercancía en un mercado de sonrisas hipócritas. Cuando Clarisse fue llamada, el salón estalló en murmullos admirativos.

Ella avanzó, los movimientos impecables, los ojos vacíos. Solo Evelyn y Selene vieron el destello fugaz mínimo, casi imperceptible de terror en su mirada. Un destello que decía:

No me olvidéis.

Cuando fue el turno de Evelyn, todo el peso del mundo pareció caer sobre sus hombros. Su vestido era una trampa.

Su sonrisa, un grillete. Pero caminó.

Caminó con la cabeza alta, no como una prisionera resignada, sino como una guerrera marchando hacia la última batalla. Cruzó el salón entre dos mares de ojos hambrientos, y cada paso resonó como un latido desgarrado en el mármol.

-No soy vuestra - pensó - No soy vuestra. Jamás lo seré.

Selene la seguía, como su sombra más leal. Como su fuerza escondida. El reloj antiguo del salón marcó la medianoche con un tañido que pareció desgarrar el universo. Evelyn y Selene intercambiaron una mirada. Era el momento.

Deslizándose entre los grupos de invitados como espectros,

salieron por la galería trasera,

cubriendo sus rostros con los velos de sus vestidos. La galería olía a humedad, a abandono, a promesas rotas.

El viento aullaba tras las vidrieras rotas como un coro de almas desterradas.

Cuando cruzaron el umbral del jardín, sintieron la libertad como un golpe en la cara: áspera, fría, real. El carro estaba allí. Esperándolas como un último susurro de esperanza.

Pero no estaban solas. Una figura emergió de las sombras. Un latido de seda azul en la noche. Clarisse. Había escapado también. Sin palabras, sin excusas, sin máscaras. Se acercó a Evelyn y Selene con una determinación desesperada en los ojos.

-Llevarme con ustedes -susurró, la voz quebrada como un cristal a punto de estallar- No puedo... no quiero... ser lo que esperan de mí.

Por un instante, Evelyn dudó. Clarisse era todo lo que habían aprendido a desconfiar. Pero luego recordó el destello en sus ojos. La grieta. La sombra. Y supo que no podían dejarla atrás. Selene asintió en silencio.

Tres contra el mundo.

Tres contra siglos de cadenas.

Tres fuegos vivos escapando de la jaula de mármol.

Subieron al carruaje. El jardinero, un anciano de rostro severo y ojos compasivos, azuzó los caballos. Las ruedas chirriaron sobre el camino empedrado. Y el Instituto Saint Amaranthe, ese mausoleo de sueños asesinados, quedó atrás.

Mientras el viento les arrancaba lágrimas de los ojos, y el horizonte se abría ante ellas como una herida sangrante, Evelyn apretó la mano de Selene.

Selene apretó la mano de Clarisse. Y juntas, con los vestidos desgarrados, con los labios partidos por el frío,

rieron. Rieron en silencio. Rieron como quien escapa de una pesadilla eterna.

Sus sombras, proyectadas por la luna,

ya no eran figuras temblorosas. Eran lobas en carrera. Eran alas desplegándose. Eran gritos de libertad grabados en el tejido mismo de la noche. Quizás no lograrían sobrevivir mucho tiempo. Quizás el mundo sería tan cruel como sus muros conocidos. Pero al menos, en ese instante eterno,

eran suyas.

Dueñas de sus voces.

Dueñas de sus cuerpos.

Dueñas de su amor.

Y nadie, jamás, podría arrebatárselo.