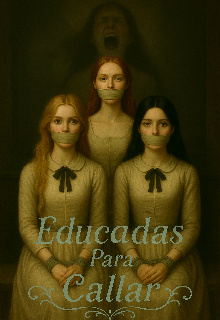

Educadas Para Callar

Precio del Silencio Roto

La inspección llegó en la mañana en que el sol apenas logró atravesar las nubes del Instituto Saint Amaranthe. Como un juicio descendido del cielo gris, un desfile de carruajes de oro, lacados en los colores de la aristocracia, se detuvo ante los viejos portones.

Los inspectores no eran burócratas comunes. Eran enviados personales de las familias más poderosas de Elowyn: los D'Arques, los Vernoux y los De Vauclerc. Familias cuyo poder no solo residía en sus linajes, sino en su influencia brutal sobre el tejido mismo de la sociedad. Familias que no perdonaban insultos. Y que jamás olvidaban agravios.

Cuando Madame Lemoine vio a los hombres de la Supervisión descender de sus carruajes, su rostro, por primera vez en décadas, palideció. No había latigazo suficiente para limpiar el horror que anidó en su pecho. No había excusa posible que pudiera resguardar su trono de piedra. La procesión entró en el Instituto como la marea oscura de un castigo divino. Las alumnas, alineadas por el miedo, apenas se atrevieron a respirar.

Selene, Evelyn y Clarisse, aún encerradas en la cripta, aún vestidas con sus túnicas grises, aún heridas en el orgullo y el alma, fueron sacadas de su encierro como trofeos rotos. Los inspectores las observaron en silencio. Vieron las muñecas marcadas por la cuerda. Los rostros demacrados.

Los labios agrietados por días de hambre y sed. Los vestidos de harapos. Y el juicio fue inmediato.

Uno de los hombres, vestido con el azul profundo de los jueces de la aristocracia, se adelantó, su voz como un golpe de martillo:

—¿Quién permitió semejante atrocidad? ¿Quién osó tocar la carne y la sangre de Elowyn?

Madame Lemoine, temblando, intentó hablar. Su lengua, antaño afilada, ahora era un trapo seco en su boca. Las profesoras, pálidas como espectros, bajaron la vista, sabiendo que cualquier palabra podía ser su sentencia. Pero los inspectores no buscaban disculpas. Buscaban culpables. Y ya los tenían.

En el gran salón, bajo las mismas arañas de cristal que habían visto generaciones de obediencia, los padres de Evelyn, Selene y Clarisse fueron recibidos. No como invitados. Sino como jueces. Se trataba de una humillación pública. Y en Elowyn, la humillación pública era equivalente a la muerte social. Lord D’Arques, padre de Evelyn, se adelantó. Su voz era tranquila. Y, precisamente por eso, más aterradora.

—Nosotros —dijo— no criamos a nuestras hijas para ser esclavas disfrazadas de muñecas. Criamos herederas. Portadoras de nuestro nombre y nuestro poder.

Lady Vernoux, madre de Selene, añadió, su voz cortante como un lazo de seda envenenado:

—¿Osasteis ponerles mordazas?

¿Cuerdas? ¿Privarlas de alimento y dignidad?

Un murmullo de horror recorrió a los asistentes. Y fue Lord De Vauclerc, padre de Clarisse, quien cerró el círculo:

—La sangre noble no se humilla. La sangre noble no se tortura. Y vosotros habéis firmado vuestra sentencia al olvidar esta verdad.

La sentencia cayó como una ejecución pública: Madame Lemoine sería removida de su puesto. Y no solo destituida: enviada a la Prisión de la Aristocracia. Un lugar donde los caídos del sistema eran devorados lentamente por su propio olvido. Las profesoras que habían apoyado los abusos serían degradadas, enviadas a los internados rurales, donde el nombre D’Arques, Vernoux o De Vauclerc era suficiente para sellar su vergüenza de por vida.

Los guardias hombres, culpables de infligir castigos físicos, fueron escoltados esposados, bajo la mirada indiferente de las jóvenes alumnas que aprendieron, ese día, que incluso las jaulas más antiguas podían ser rotas.

Madame Lemoine salió del Instituto bajo la lluvia, la misma lluvia que durante décadas había visto a niñas llorar en secreto. Pero ahora era diferente. Ahora, la lluvia lavaba el camino hacia su exilio. Cada gota era un clavo en su ataúd social. Y aunque mantenía la cabeza alta, su sombra estaba rota. Era una marioneta a la que habían cortado los hilos. Y el suelo de mármol no perdonaba.

En el aula principal, las alumnas observaban en silencio. Un silencio que, por primera vez, no era de sumisión. Era un silencio de expectación. De promesa. La vieja era expulsada. El trono quedaba vacío. Y la nueva era estaba por comenzar.

La nueva directora llegó poco después.

Madame Albinne, una mujer de apenas cuarenta años, de mirada dura pero limpia, de voz firme pero sin veneno. Exigente, sí. Implacable en la disciplina académica. Pero ajena al sadismo. Ella no creía que las niñas debían ser silenciadas. Ella creía que debían ser moldeadas con exigencia, pero sin quebrarles el alma. Su primer decreto fue claro:

—Aquí se enseñará la obediencia a las normas. Pero nunca más se educará en el dolor. Las flores crecerán. Y el jardín no será un cementerio.

Selene y Evelyn fueron trasladadas juntas a la mejor habitación del Instituto: una suite luminosa en la torre sur, con ventanales inmensos que se abrían hacia el bosque lejano.

Allí, las camas de hierro oxidado fueron reemplazadas por camas de roble esculpido. Las sábanas ásperas, por lino importado. El aire viciado, por el aroma fresco de los campos abiertos. Clarisse recibió su propia suite, una habitación adornada con tapices antiguos, con un piano de cola donde, alguna noche futura, aprendería a tocar su libertad.

Cuando Evelyn y Selene entraron a su nueva habitación, algo dentro de ellas quebró la última cadena invisible. Selene cayó de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. Evelyn corrió hacia ella, y juntas se abrazaron, llorando todo lo que habían reprimido durante meses. No lloraban por el dolor.

Lloraban por el derecho, por fin, de ser felices. De amarse. De existir. Clarisse, desde la puerta entreabierta de su nueva habitación, las observó. Y sonrió.

Una sonrisa temblorosa, imperfecta,

pero real. Había costado sangre. Había costado silencios. Había costado la muerte de su yo antiguo. Pero ahora sabían.