El Capitán González y el Palenque del Rey Bioho

1697

En el año de 1697, el joven capitán González, de apenas dieciocho años, recibió la misión más importante de su corta pero distinguida carrera militar. Proveniente de una de las primeras familias sevillanas que llegaron a Cartagena de Indias un siglo atrás, los González habían servido fielmente a la corona española. Su padre y su abuelo habían sido hombres de armas, y ahora le tocaba a él continuar con el legado familiar. Recientemente, había ganado el grado de capitán al defender la ciudad de una invasión pirata con apenas cien hombres. Su valentía y astucia no pasaron desapercibidas, y el gobernador Suazo le encomendó una tarea crucial: suprimir la rebelión de los cimarrones liderados por el autoproclamado rey Bioho.

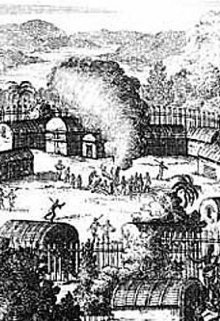

Los cimarrones eran esclavos fugitivos que habían construido un refugio en lo más profundo de la selva, un lugar al que llamaban Palenque. Allí, bajo el mando del rey Bioho, habían levantado una fortaleza de libertad en un mundo que les negaba hasta la esperanza. Para González, esta misión no era solo una cuestión de deber, sino de honor. Sin embargo, lo que encontraría en las entrañas de la selva cambiaría para siempre su visión del mundo.

El capitán González avanzaba con sus hombres por montes impenetrables y ciénagas traicioneras. La humedad del aire era densa, y el sonido de los insectos llenaba el ambiente con un zumbido constante. Cada paso era una batalla contra la naturaleza, pero González estaba decidido a cumplir su misión. Sin embargo, los cimarrones parecían ser dueños de la selva. Cada vez que creía estar cerca, desaparecían como sombras en la espesura.

La última batalla tuvo lugar en una vasta ciénaga, donde el agua estancada reflejaba un cielo gris y amenazante. De repente, como si surgieran de las profundidades, los cimarrones emergieron, empuñando lanzas y gritando con furia. Eran como caimanes, rápidos y letales. González luchó con bravura, su sable brillando bajo el sol opaco. Uno a uno, los cimarrones caían bajo su filo, pero eran demasiados. Un trabucazo resonó en el aire, y el capitán sintió un dolor agudo en su mano. Sin pensarlo, se sumergió en las aguas fangosas, escondiéndose de sus perseguidores.

—¡Búsquenlo! ¡No puede estar lejos! —gritó uno de los cimarrones, mientras otro, armado con un arcabuz, perseguía a un soldado que intentaba escapar.

La maleza lo protegió, y aunque lo buscaron, no lograron encontrarlo. Al caer la noche, los soldados se retiraron hacia Turbaco, donde el gobernador Suazo planeaba su próximo movimiento. Pero González no estaba dispuesto a rendirse. Con la mano herida vendada y el corazón lleno de rabia, decidió que acabaría con el rey Bioho él mismo. Era una misión suicida, pero el honor lo exigía.

Sigiloso como un jaguar, el capitán se adentró en el Palenque. La aldea estaba envuelta en un silencio inquietante, solo roto por el canto de los insectos y el crujir de las hojas bajo sus pies. En el centro del poblado, una gran choza se alzaba, iluminada por la luz tenue de una fogata. Allí, pensó González, estaría el rey Bioho.

Con cuidado, entró en la choza. En el centro, una figura imponente se erguía, envuelta en sombras. Sin dudarlo, el capitán alzó su sable y lo descargó con fuerza. Pero en lugar de carne, el filo cortó paja y trapos. Era un muñeco, una trampa.

De repente, la choza se iluminó con antorchas. Cientos de cimarrones lo rodearon, sus lanzas apuntando directamente a su cuello. González, atrapado, comprendió que había sido engañado. Desde la oscuridad, una voz profunda y serena resonó:

—Bienvenido, capitán González, a nuestra aldea.

Era el rey Bioho. Su presencia era imponente, su mirada llena de una calma que desconcertaba al capitán. González, acorralado y herido, comprendió que no había escapatoria. Pero en lugar de miedo, sintió una extraña admiración por aquel hombre que había convertido la desesperación en resistencia, la opresión en libertad.

—Matadme —dijo González, con voz firme—. Pero sabed que otros vendrán.

Bioho lo miró con una sonrisa en los labios.

—No tememos a los que vienen, capitán. Tememos a los que no entienden. Hoy no morirás. Regresa con tus hombres y cuéntales lo que has visto. Que sepan que aquí, en este palenque, hay hombres libres, y seguiremos luchando hasta el final.

Y así, el capitán González fue liberado, no como un vencedor, sino como un mensajero. Al salir de la selva, llevaba consigo no solo la herida en su mano, sino también la semilla de una duda que nunca antes había conocido: ¿quién era realmente el enemigo? ¿Estaba mal la esclavitud? Estas preguntas lo atormentarían en los días siguientes, mientras se recuperaba en Turbaco.

El gobernador Suazo lo recibió con frialdad, esperando un informe de victoria. Pero González, con la mirada perdida en el horizonte, solo pudo decir:

—Allí, en la selva, hay hombres que luchan por algo más que su libertad. Luchan por su dignidad. Y eso, excelencia, es algo que no podemos ignorar.

El gobernador frunció el ceño, pero no dijo nada. González sabía que su misión había fracasado, pero también que había ganado algo más valioso: la comprensión de que, en el fondo, todos los hombres buscan lo mismo: libertad, dignidad y respeto.

Y así, el joven capitán González, héroe de la corona, comenzó a cuestionar el mundo que había jurado defender, mientras el eco de las palabras del rey Bioho resonaba en su mente: "Aquí hay hombres libres, y seguiremos luchando hasta el final."