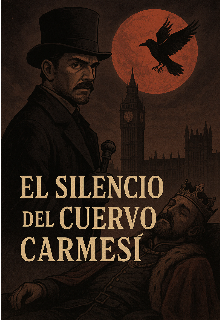

El silencio del cuervo carmesí.

Ecos en la ciudad de los susurros.

París, diez años atrás. Las farolas de gas dibujaban figuras alargadas sobre los adoquines mojados del barrio de Montmartre. Edward Corven, entonces un joven agente encubierto del Servicio Imperial, se adentraba en una taberna clandestina conocida como La Pluma Rota.

Allí la vio por primera vez: Isabelle D’Armont, de ojos grises como el acero y una sonrisa que no llegaba nunca del todo. Se decía que trabajaba para ambos bandos, pero Corven sabía algo más profundo. Isabelle no obedecía a gobiernos. Solo a causas.

—La revolución no necesita armas, Edward —le dijo una noche, compartiendo una copa de absenta—. Solo necesita que el pueblo escuche… y que el rey no lo haga.

Fue Isabelle quien le habló por primera vez del Cuervo Carmesí. En ese entonces, eran solo rumores: un grupo de poetas, artistas y exmilitares que habían jurado venganza contra las coronas de Europa. Pero ya entonces, El Rojo —su líder invisible— comenzaba a tejer su red.

La misión en París terminó mal. Una emboscada en los túneles del metro. Sangre. Traición. Y la desaparición de Isabelle… junto con los planos de seguridad del palacio de Wexley. Corven la creyó muerta.

Hasta ahora.

De regreso al presente, en la escena del crimen del duque, Corven observaba un símbolo grabado en la pared con ceniza: dos alas cruzadas sobre una corona rota. Era el mismo que había visto en París, una década atrás.

Miles se acercó con un telegrama en la mano.

—Inspector… esto llegó hace minutos. Está firmado con una sola letra: "I".

Corven lo leyó en silencio. Su expresión cambió. Por primera vez desde que el caso comenzó, una palabra escapó de sus labios con amargura:

—Isabelle…