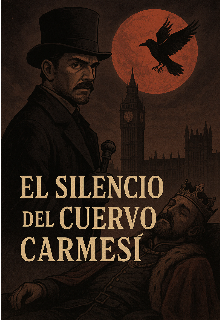

El silencio del cuervo carmesí.

Ecos de medianoche.

La brisa nocturna olía a tierra mojada y a secretos. El reloj marcaba las doce cuando Eliah empujó suavemente la puerta de la biblioteca del internado, que crujió como si no quisiera dejarlo pasar. La lámpara de aceite en su mano proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de libros polvorientos.

Buscaba respuestas. Desde la aparición de aquel símbolo carmesí en su espejo, no había tenido un momento de paz. Cada noche, una pesadilla diferente lo despertaba sudando y con el mismo nombre en los labios: Anwen.

—No puede ser coincidencia —murmuró, deslizándose entre las estanterías hasta llegar al rincón prohibido—. Tiene que estar escrito en alguna parte.

Mientras hojeaba un tomo encuadernado en cuero negro, una voz suave rompió el silencio.

—Tienes que dejar de buscarlo, Eliah.

Se giró de golpe. Era Ilyana, envuelta en una capa de terciopelo oscuro, con la mirada más seria que él le había visto jamás.

—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó él, cerrando el libro de golpe.

—Te sigo desde hace tres noches. Siempre vienes aquí. Y sé que soñás con ella.

Eliah no contestó. No podía. Era como si Ilyana pudiera ver dentro de él.

—El Cuervo Carmesí está despertando. No sos el único que lo siente. Hay otros —dijo ella, avanzando un paso—. Otros que ya eligieron un bando.

—¿Qué bando? —Eliah sintió un escalofrío.

—El del silencio… o el del fuego. Y vos, Eliah, sos el único que puede romper la Maldición del Cuervo.

Antes de que él pudiera decir algo, un estallido resonó en los pasillos. Gritos. Cristales rotos. Y entonces, una figura cubierta con una capa roja apareció entre el humo, con el rostro oculto tras una máscara de hueso.

—El silencio ha durado demasiado —dijo la figura con voz grave—. Es hora de recordar.

Y con un movimiento de su mano, la biblioteca comenzó a arder.