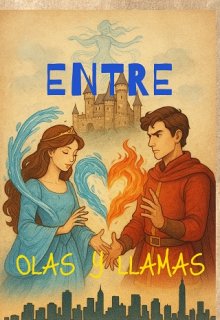

Entre olas y llamas

Capítulo 2. Extraña enfermedad.

El pitido del despertador me arrancó del sopor como una bofetada. Parpadeé varias veces hasta darme cuenta de que no estaba en la cama, sino tendida en medio de la habitación, sobre el suelo frío. Me incorporé con esfuerzo, sintiendo los músculos entumecidos, como si hubiera pasado la noche en una pelea contra mí misma.

Los recuerdos del día anterior eran un revoltijo brumoso, fragmentos inconexos que no lograba ordenar. Solo sabía que había estado enferma, con fiebre alta… o al menos eso había creído. Lo inquietante era que ahora me sentía perfectamente bien. Ni debilidad, ni escalofríos, ni rastro de fiebre. Nada, salvo un leve dolor en las articulaciones, porque hubiera pasado horas inmóvil en el suelo.

Me puse de pie despacio, estirando los brazos por encima de la cabeza y soltando un gemido digno de una anciana. Con pasos arrastrados, fui a buscar el teléfono. Marqué el número de mi médico y conseguí una cita para después de clase, más por instinto de autopreservación que por necesidad real.

Me duché, me vestí a toda prisa y salí hacia la universidad, aún con la incómoda sensación de que algo dentro de mí había cambiado durante la noche, aunque no pudiera explicarlo.

Toda la clase fui incapaz de concentrarme en la tediosa historia del Derecho Romano. No era que no entendiera —mi cerebro simplemente se negaba a prestar atención. Estaba demasiado ocupado saltando entre pensamientos inconexos: el desconocido de ayer, la posibilidad de haberme contagiado de algo raro, la próxima competición que no podía permitirme fallar, la cita con el médico, las exigencias del entrenador... Un caos.

Peor aún, había algo distinto en mí. La luz del aula me parecía demasiado brillante, como si las lámparas hubieran duplicado su potencia. Los sonidos —el roce de los bolígrafos, el carraspeo del profesor, incluso la respiración de los demás— me resultaban insoportablemente nítidos. Y mi piel... ardía. Como si hubiera guardado dentro una fiebre que ningún termómetro podía medir.

—¿A dónde vas hoy? —preguntó Melissa, mi amiga, mientras salíamos del aula.

—Bueno, primero a la clínica deportiva con el médico, luego entrenamiento, y después tengo la tarde libre —respondí, intentando sonar normal.

—¿Quizá vamos a la discoteca?

—¡Sí, justo lo que me faltaba! —bufé—. Tengo un campeonato en un mes, espero una prueba antidopaje de un día para otro, ¿y tú me vienes con discoteca?

—Con tu natación no apareces en ningún lado, y los años pasan —replicó con un deje de fastidio—. ¿Y para qué vas al médico?

—Creo que me enfermé. Ayer tuve una fiebre horrible... pensé que me moría. Y ahora mismo siento calor...

No alcancé a terminar la frase. Melissa me agarró del brazo de repente y susurró con voz entrecortada:

—¡Mira qué guapo!

—¿Dónde?

—Allí, junto a la puerta del decano.

Me giré... y lo vi. Al mismo desconocido de la playa. De pie, como si no hubiera pasado nada, me miraba con descaro y una sonrisa satisfecha.

En ese mismo instante, algo estalló dentro de mí. Un incendio, un latigazo de fuego que me atravesó el vientre y me dejó sin aire. Sentí que el estómago iba a voltearse. Me tapé la boca con la mano y salí corriendo hacia el baño a punto de vomitar. Ni siquiera la fiebre de anoche me había hecho sentir tan mal.

—¿Valentina, estás bien? —escuché la voz de Melissa al otro lado de la puerta, preocupada.

Me apoyé contra el lavabo, intentando recuperar el aliento. El rostro pálido y los labios amoratados que me devolvía el espejo no me tranquilizaron en absoluto.

—Valentina, ¿estás bien? —insistió Melissa desde fuera, golpeando suavemente la puerta.

Tragué saliva, el estómago aún en llamas, y apenas conseguí articular:

—No... estoy muy mal... Llévame al médico, por favor.

Un silencio breve, y luego la voz de Melissa, demasiado alegre, demasiado casual para la gravedad del momento:

—No te preocupes. Tengo un médico conmigo.

El corazón me dio un vuelco. “¿Un médico? ¿Aquí? ¿Ahora?”

Abrí la puerta con recelo. Una vocecita en lo más profundo de mí me gritaba que no lo hiciera, que aquello no terminaría bien. Pero el malestar era tan insoportable que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de encontrar alivio.

En el umbral estaba Melissa, sonriendo como si todo fuera perfecto… y junto a ella, aquel hombre de la playa. El aire se me atascó en los pulmones y, de puro instinto, intenté cerrar la puerta de golpe.

—¿Qué te pasa? —se indignó Melissa, sujetando el marco. Luego, con un brillo travieso en los ojos, añadió—: Por cierto, este es Art. Lo acabo de conocer y resulta que es médico.

—Encantado de conocerte, Valentina —dijo él, inclinando apenas la cabeza en un gesto cortés, demasiado calculado para sonar natural—. Melissa me contó que no te encuentras bien. Me ofrecí a ayudarte… y en cierto modo creo que la culpa es mía.

Me quedé helada.

—¿Cómo dices?

—Si no te hubiera asustado con mi mechero, no habrías salido corriendo. Y ahora no estarías enferma.

Parpadeé, aturdida.

—¿Mechero? —repetí, incrédula. El recuerdo me golpeó de inmediato: su mano sujetando la mía, el fuego abrasándome la piel. Pero no había ningún mechero. ¡Yo lo había sacado del agua con mis propias manos! ¿Qué demonios estaba inventando?

Melissa bufó con fastidio y me dio un codazo.

—Tina, ¿vas a dejarnos pasar o qué?

—¿Ah? Sí… pasen. —Me hice a un lado, aunque todo mi cuerpo se resistía—. ¿Y ahora qué?

Art se inclinó apenas hacia mí, con la serenidad de un médico de consulta, pero sus ojos brillaban de una manera peligrosa.

—Valentina, necesito que me describas lo que sientes. ¿Cuándo empezó, qué síntomas tienes? Todo en orden, por favor.

—Bueno… —tragué saliva. Me incomodaba hablar de mi cuerpo frente a un completo desconocido, y más aún uno tan atractivo, pero si era médico…—. Empezó ayer. Cuando me tocaste la mano… fue como una quemadura. Después, en casa, tuve fiebre, muy alta. Me desmayé. Esta mañana parecía estar bien, pero el calor no desaparece. Y ahora tengo náuseas.