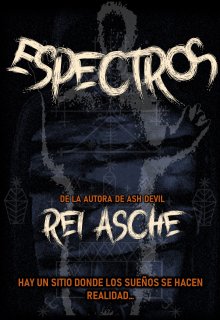

Espectros

2

Sí, era una locura. Absolutamente. Pero Arden no estaba convencida de los argumentos de su propia mente cuando esta y ella trababan conversaciones sobre lo que había ocurrido aquella mañana. Había guardado en una bolsa plástica los restos grisáceos que se habían caído a las sábanas. Los había recolectado sin dejar de hacer una mueca de asco. Había examinado el techo, en busca de algo que le diera sentido al fenómeno, pero no tuvo éxito.

Eran las tres de la tarde, la plaza del centro se encontraba poco concurrida por ser martes. El sol brillaba y calentaba la ciudad, haciendo que los transeúntes se abanicaran con lo que tuvieran a mano, desde el periódico, hasta la propia palma, en un intento de mitigar el calor.

Arden resopló con fastidio. A ella no le molestaba el clima. En realidad, le gustaba la sensación ardiente en las mejillas. Estaba sentada en un escaño donde la luz del sol la bañaba directamente, haciendo que sus cabellos brillaran en un tono plateado.

Todavía faltaba un rato para que su asistente comenzara a llamarla desde el otro lado de la calle, advirtiéndole que ya era hora de volver al consultorio.

Con las ropas oscuras calentadas, avanzó despacio para adentrarse en el edificio de cuatro plantas que se alzaba justo al costado derecho de la iglesia. El olor de los crisantemos le llegó hasta la nariz y la arrugó en respuesta. Se encorvó, luego comenzó a subir los interminables peldaños hasta que alcanzó la última planta.

Desde que había mudado su consultorio a ese lugar, siempre se sentía observada, casi como si tuviera una sombra pegada a los talones. Se sintió algo tonta, avanzó más deprisa, saltándose varios peldaños a propósito. El rellano estaba bañado de luz, proveniente de la claraboya de forma circular que estaba justo por encima de la puerta de su consultorio. Casi suspiró con lástima al cruzarla. Era una pena estar encerrada en un día como ese.

—Llegas tarde —pronunció la joven asistente de Arden desde detrás del escritorio de recepción.

—Lo siento —respondió Arden, rascándose la cabeza y haciendo una mueca de disculpa—. Se me ha pasado el tiempo volando.

—Ya.

Todavía no terminaba de entender la actitud de su asistente, y a menudo la escudriñaba con disimulo. Quería saber qué pasaba por su cabeza. Era una chica joven y de aspecto dulce, aunque un tanto siniestro debido a su atuendo extraño. Eso le había agradado al principio y, aunque no quisiera admitirlo, era una de las razones por las cuales le había dado el empleo.

—Helena —dijo Arden con cautela—, ¿el paciente de ayer…?

Helena despegó los ojos del expediente y los clavó en la terapeuta. Otra cosa que la había sorprendido de ella: sus ojos eran de un tono naranja metálico, bastante curioso.

—Lo cancelé como me pediste —respondió en tono bajo, como si estuviera conteniendo el enfado. Arden le había preguntado lo mismo tres veces en el día—. Por cierto —dijo, desviando de nuevo la mirada hacia los documentos—, tienes algo de ceniza en el cabello.

Arden se quedó pasmada, pero hizo todo lo posible por disimular el escalofrío que le estaba recorriendo la espalda. Se sacudió el cabello antes de cruzar la siguiente puerta. Tras cerrar, se dejó caer en la silla, suspiró y empezó a menear la cabeza.

¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba sintiéndose tan nerviosa? Su asistente entró de repente, casi sin hacer ruido y le sacó un buen susto.

—¿Qué pasa, Helena?

—Hoy soy tu paciente, ¿recuerdas? —canturreó al tiempo que buscaba sitio entre los múltiples asientos que Arden tenía en su espacio privado.

—Perdona, he estado algo perdida hoy. Lo olvidé por completo.

—Volví a soñar con ese lugar —dijo Helena cuando por fin se acomodó en la alfombra, prescindiendo de la comodidad de los mullidos sillones—. El río parecía demasiado real —dijo como ausente, mirando hacia el techo—. ¿Crees que esas cosas sean posibles?

—¿A qué te refieres? —Arden se puso a juguetear con el bolígrafo entre los dedos, todavía nerviosa.

—Bueno, no estoy segura, pero… No. Olvídalo.

—Vamos, dime. Hicimos un trato, ¿no es así? —replicó Arden, arqueando una ceja.

Helena suspiró resignada. Había acordado con ella charlar sin que la cosa se tornara profesional, ya que se habían vuelto amigas desde que la había contratado. Le había estado relatando algunos sueños recurrentes que la alteraban de vez en cuando, más que otra cosa, debido a la sensación de realidad que experimentaba en ellos.

—De acuerdo —tomó aire—, son cuentos de ancianos, pero según se dice, hay un sitio donde los sueños se hacen realidad. ¡Oh, vamos! No te rías. Mi abuelo me lo contó hace mucho y ya estaba muy senil.

—¿No es donde está ese ratón animado?

—¡No! Se supone que es un sitio oculto, misterioso. Pero no es como si fueras a cumplir tus sueños de ser famosa o triunfar en las películas, sino los otros.

Un momento silencioso de suspenso.

—¿Cuáles otros? —inquirió con voz baja, echándose hacia adelante en su silla.

—Los de los Onironautas. —Ante la mirada inquisitiva de Arden, Helena explicó—: Personas que viajan en sueños y que son conscientes de ello. No creo que no sepas al respecto…