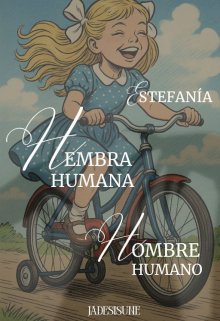

Estefanía, Hembra humana, hombre humano.

Hembra humana, hombre humano.

A este extraño mundo llegué envuelta en silencio, como la brisa que precede a la tormenta. Mi querido hermano gemelo nació después, pero desde siempre, su presencia pareció envolverlo todo. Esteban era el orgullo de papá, su gran varón, su primogénito, aunque yo hubiese nacido primero. Yo, en cambio, era solo su niña, sin apodos ni apelativos dulces, sin más título que mi nombre. En ese entonces, no lo comprendía; estaba muy chica y creía que aquello era lo normal.

No importaba cuánto me alegraba el regreso de papá: siempre debía dar un paso atrás y permitir el reencuentro entre ellos. Me ocultaba detrás del ansia de Esteban, pequeña, casi transparente. Observaba cómo lo alzaba en el aire con ese ritual de upas luminosos, mientras mi alma se volvía sombra detrás del instante.

Cuando al fin llegaba mi turno, su mano libre acariciaba mi cabello como si pasara el viento, suave, pero sin detenerse. Nos dirigíamos al salón, y mientras caminábamos, Esteban le balbuceaba palabras que yo no me atrevía a pronunciar. Si salía palabra alguna de la boca de nuestro padre hacia mí, era en su mayoría, un regaño.

—Estefanía, siéntate derecha y con las piernas cerradas, esa no es la pose de una dama —me reñía papá con una voz tan cortante, como una afilada tijera—. ¡Si tu abuela estuviese aquí!

Quizás por momentos así fue que tanto detesté mi nombre. Era la tocaya de mi abuela paterna, una mujer noble y distinguida, al igual que estricta y cruel. Desde que tenía uso de razón, le temía. Una sola mirada suya convertía mis piernas en lirios quebrados; en muchas ocasiones solo bastó que anunciaran su llegada para que me orinase encima. La odiaba y a sus castigos, aun mi cuerpo cicatrizaba por hacerme arrodillar sobre chapas metálicas, otras veces descargaba su ira con una gruesa regla de madera, hasta que la rabia se le agotaba.

Por eso, bastaba que la mencionasen o que simplemente dijesen mi nombre para que me temblara el cuerpo como papel mojado.

Igual que la vez que estropeé sin querer el juguete de mi hermano. Gateaba entre mundos prestados, empujando su coche de policía, farfullando el ruido del motor y deteniéndome ante un semáforo imaginario. ¡Qué divertidos eran los juguetes de Esteban! Aunque por las malas, haya aprendido a no tocarlos.

Ni dos minutos pasaron cuando mamá gritó: —¡Estefanía! Deje eso, solo es para varones.

Del susto lo apreté con tanta fuerza, que se desbarató. Mamá me dio dos nalgadas secas y me dejó al otro lado de la alfombra, con mi muñeca Lila en brazos, exiliada entre flecos y tristeza. Lila no hablaba ni corría, solo escuchaba mi silencio.

Mientras Esteban se regocijaba con autos, soldaditos y su gran trencito rojo—como mi vestidito—, yo abrazaba a mi muñeca muda, haciendo que bebiera té vacío y fingiera dormir. Qué divertido era ser varón.

Ya en la niñez, las patinetas y los patines de hierro eran territorio prohibido para mí. Esteban hacía piruetas en el patio mientras yo, con Lila entre brazos, la mecía y le cambiaba el pañal. Si me veían leyendo otra vez, me volverían a regañar.

—Ya mijita, vaya a jugar —decía mamá—. Tanto leer le atrofiará ese cerebro.

Así que ensayaba escenas con mis juguetes, recitaba palabras con voz prestada, y cuando por fin la vigilancia se disolvía un poco, me tumbaba en el pasto a descansar. Solo ahí, entre los murmullos de la tierra y el cielo, me sentía un poco más libre.

—Ven, Fani —me llamó Esteban, con una chispa de conspiración en su mirada cerúlea—. Mamá duerme, papá se ha ido… ¡Es hora de jugar!

La emoción me embriagaba. Compartir con mi hermano era como abrir una rendija al mundo donde yo también existía sin permiso. Corríamos, nos empujábamos como dos estrellas en juego, golpeábamos canicas, patinábamos entre risas —yo, al fin protagonista.

—¿La trajiste? —pregunté con los ojos encendidos.

—Está lista para ti —me dijo, y en su sonrisa cabía el universo.

La bicicleta con ruedas traseras parecía un caballo alado. La había visto muchas veces bajo la tutela de papá: le enseñaba a Esteban cómo pedalear, cómo inclinar el cuerpo, cómo frenar para no caer. Pero ahora era mía. O al menos, por un momento robado.

Pedaleé con timidez, como quien pisa un secreto por primera vez. Luego el miedo se evaporó, y agregué fuerza, ritmo, vida. El viento me golpeaba el rostro, despeinaba mi historia, taponaba mis oídos con su canto de libertad. Podía escuchar mi corazón gritar, desbocado, esa alegría que no conocía límites. Nunca me sentí más libre en la infancia que en ese instante suspendido sobre dos ruedas.

Soñé, incluso, que me escapaba. Que recorría el mundo sobre ese corcel metálico, que dejaba atrás las reprimendas, los vestidos, los silencios, y partía hacia caminos desconocidos. Debí hacerlo… debí hacerlo.

Pero la curva no respondió. Tal vez fue el miedo. Tal vez mis piernas temblorosas. Lo cierto es que caí sobre el asfalto ardiente, y mi codo fue el primero en ofrecerse al golpe. Mi cabeza rebotó contra el suelo, mi vista se apagó como lámpara al viento.

—¡Fani! ¡Fani! —gritaba Esteban, su voz lejana y vibrante como campanas en niebla.

Usé todas mis fuerzas para chistarle: que nadie se enterara, que el juego no se rompiera. Me senté en la acera, mareada y adolorida. Y, vi mi codo sangrar como un grito no dicho.