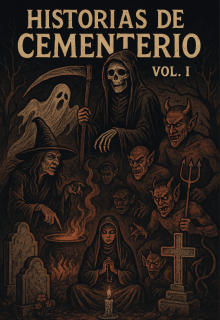

Historias de Cementerio Vol. 1

La casa del olmo - Parte I

Me sentía tan pequeño al estar frente al olmo que estaba en la parte trasera de la casa de mis abuelos, así que evitaba acercarme. Ese olmo, desde su raíz hasta la punta, medía, aproximadamente, 15 metros de alto. Cerca de ellos había árboles de capulín, tejocote, ciruela y guayaba, pero ese era el árbol que le daba nombre a esa casa.

Pero vamos despacio. Hoy en día tengo 19 años y la historia que quiero contar inició desde que yo era un niño.

Recuerdo mi emoción todas y cada una de las veces que mi mamá nos decía a mis hermanos y a mí "vamos a la casa del olmo". No miento cuando digo que era el mejor punto de reunión para toda la familia. Los seis hermanos de mi mamá, ella y sus respectivas familias podíamos estar en ese lugar sin tener problemas de espacio, ya que éramos más de treinta personas. Además, los niños podíamos correr libremente y éramos niños de ciudad en un rancho: todo nos sorprendía y con todo se podía jugar. Mientras nuestros padres hablaban, nosotros disfrutábamos del campo. Eso sí, no podíamos estar en ese lugar por la noche. Los adultos nos metían a los autos, con algo de prisa en ocasiones, a eso de las 05:00 pm. Era la hora perfecta para que la noche "nos agarrara" ya dentro de la ciudad, lejos de la casa de los abuelos.

Durante mi infancia, pensé que el tema iba más hacia la edad de mis abuelos, sus achaques y la parte de descansar para levantarse temprano y trabajar en ese rancho: recoger los huevos de las gallinas, darles de comer, también cuidar de los puerquitos y los borregos... Ese tipo de trabajos que son ordinarios, pero fascinantes para los niños. De hecho, más de una vez, mis primos y yo nos convertimos en un mar de llanto porque queríamos quedarnos a "trabajar en el rancho". Nunca nos dejaron e incluso nos amenazaban con no volver a llevarnos a ese lugar. A regañadientes, accedíamos a irnos, prometiendo que volveríamos y que, un día, nos quedaríamos a dormir y trabajar con ellos. Y siempre, ante esta promesa, mi abuelo respondía:

—No le pidas peras al olmo ni a mí que te permita quedarte.

En su momento, esa frase me dió mucha risa, pero fue algo que entendí con el tiempo.

Mi abuelo murió cuando yo tenía 10 años. Recuerdo que, cuando se reunieron todos en la casa de los abuelos para el fin del novenario, me quedé sentado bajo la sombra del olmo. Era una pérdida que me dolía mucho, ya que tenía un apego muy fuerte con mi abuelo. Me quedé allí viendo el cielo azul, las nubes esponjosas, la calma del viento... Ya no tendría quién me contara historias de la Revolución Mexicana, de la Guerra Cristera, del camino que tuvo que recorrer para llegar a ser la persona que fue. Esos pensamientos fueron mi arrullo y empecé a sentirme muy cansado, hasta que...

—Rubén... Rubén... —una voz de hombre, extraña y desconocida, me llamaba por mi nombre, pero no en un tono normal: susurraba—. Rubén, mírame.

—¿Quién eres? ¿Dónde estás?

—Rubén... Mírame, Rubén.

—¿Abuelito?

—El árbol, Rubén, mira el árbol.

Y me paré frente al olmo, donde vi claramente a un ahorcado. Él era quien me hablaba, quien susurraba mi nombre. Vestía un conjunto de manta, algo fuera de lo común porque, aunque era un pueblo pequeño, la gente ya no estilaba ese tipo de ropa. Sostenía en su mano derecha un sombrero de paja, bien apretado, por lo que podía notar. Sus pies desnudos se mecían con el viento, sin voluntad alguna para evitarlo. No vi bien su rostro o algún otro detalle, ya que estaba en lo alto, bastante lejos de mi vista, pero lo suficiente para darme cuenta de que no era una visión, que, en efecto, se encontraba allí.

—Rubén, únete a mí.

Justo a un lado de donde estaba esa cosa, apareció una cuerda más, con la característica forma de las horcas. Tenía los pies congelados, bien pegados a la tierra, incapaz de moverme, aunque sabía que tenía que irme corriendo, que estaba en peligro y que huir era la única alternativa. Pero, cerquita de mí, escuché a mi abuelito:

—Vete a la casa, Rubén. Padre nuestro, que estás en los cielos... ¡Corre!

Con las oraciones pude moverme y me fui corriendo a la casa. Allí, los adultos se quedaron callados y mi rostro pálido y lleno de terror se vio reflejado en ellos. Podía ver sus expresiones de espanto y horror, pero también de sorpresa. No esperaban que entrara por la puerta trasera, pues todos los niños, hasta donde tenían entendido, estaban en el comedor. Y tampoco esperaban que lo que mi abuela les había contado fuera real, porque, escuché decir a mi madre, todos estaban viendo a mi abuelo detrás de mí. Nadie, ni siquiera mis padres, me preguntaron qué sucedió allí en el olmo. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos para no volver.

Ahora llegamos al tiempo actual, a mis 19 años, mi abuela enfermó de gravedad y ya no podía viajar a la ciudad para visitarnos. Unas personas que vivían cerca de ella nos hablaron, que estaba en la clínica de salubridad del pueblo y que alguien tenía que venir a cuidarla. En ese momento, yo atravesaba mi peor momento: me rechazaron de la universidad, terminé con mi novia, me peleé con mis amigos y la relación con mis padres era inestable y tormentosa, así que, aún con todo el miedo que sentí al recordar lo que había visto en el olmo, me ofrecí a mudarme a casa de la abuela para estar al pendiente de que tomara sus medicinas y siguiera la dieta recomendada por el doctor.

Todo estuvo bien durante la estadía en el hospital. El problema fue llegar a la casa del olmo.

Llegamos a eso de las 05:30 pm y, aún con su dolencia, con el malestar, mi abuela se apresuró a correr todas las cortinas, asegurarse que las ventanas estuvieran cerradas y que todas las puertas tuvieran seguro. Le llevó unos 15 minutos hacerlo y, cuando notó que me quede parado, sin moverme ni decir nada, se acercó con una bolsa de plástico negra:

—No te quedes como menso. Ayúdame, porque van a venir fuertes.

—¿Venir quién?

#94 en Paranormal

#359 en Thriller

#165 en Misterio

fantasmas, fantasmas demonios y hechiceros, brujería mexicana

Editado: 04.04.2025