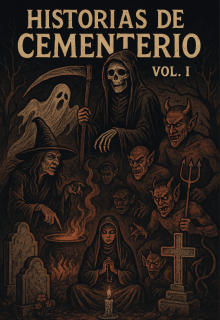

Historias de Cementerio Vol. 1

La casa del olmo - Parte II

Mis abuelos fueron al hospital a vernos a mi mamá y a mí. Nací prematuro, poco antes de los 6 meses. Se quedaron un par de semanas en la ciudad, buscando la manera de ayudar a mis padres, pero sentían una necesidad extraña de volver a su casita en el rancho. A decir de mi abuela "era como si la casa los llamara". Al llegar, notaron que las cosas estaban movidas, pero no parecía que se hubieran robado algo. No, más bien parecía que varias personas hubieran tenido una reunión, algún convivio. Les pareció extraño y pensaron en ese inquilino extraño, que tal vez había regresado en su ausencia. No se quisieron arriesgar y, de inmediato, cambiaron la cerradura. Si era ese tipo, si regresaba —y deseaban que lo hiciera para reclamarles por esos animales muertos y todo ese desastre— tendría que tocar la puerta, no sería un desconocido y lo dejarían entrar.

El día avanzó y nadie tocó a la puerta.

Mi abuela salió y se dirigió a la tienda para preguntarle a la señora si había notado algo extraño, si vió a alguien entrar. La respuesta fue un rotundo "no". La vecina, doña Panchita, le dijo que ella se dió sus vueltas cuando ellos no estaban y que no notó nada extraño. Así, mi abuela se regresó a la casa con una sensación de desconcierto porque estaba segura de que la casa no estaba en esas condiciones cuando se marcharon. Poco a poco se fue haciendo de noche y, con la luz naranja del atardecer, ellos sabían que ya era hora de entrar a la casa, de acomodar todo para dormir y descansar, porque la jornada del día siguiente sería muy larga, por los días que estuvieron ausentes. Estaban sentados en el comedor, tomando un café y comiendo algo ligero, cuando escucharon que alguien golpeaba la puerta:

—¿Quién es? —preguntó mi abuelo, mientras se acercaba a la puerta.

—Viejo, no abras si no te contestan. Ya no es hora —los golpes en la puerta continuaron.

—¿Quién es? —mi abuelo ya estaba detrás de la puerta— No te voy a abrir si no me dices quién eres.

—Rubén... —dijo una voz desde afuera—. Rubén...

—¿Cuál Rubén?

—¡DÁMELO!

Y, seguido de ese grito, se escuchó como si todos los vidrios de la casa se rompieran, aunque ningún cristal tocó el suelo, pues nada se quebró. El piso de madera tembló, como si una multitud entrara a toda velocidad, pero no había nadie: sólo ellos dos y el viento. La puerta trasera se abrió por completo y vieron, por primera vez, la figura del ahorcado. Nunca antes, en todos los años que habían vivido en esa casa, tuvieron un problema de ese tipo, por lo cual estaban en shock, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. El ahorcado cruzó la puerta y, con paso torpe, avanzó hacia ellos. De su cuello colgaba la cuerda que, momentos atrás, lo suspendía en esa rama del olmo. Estiraba su brazo izquierdo, como si quisiera alcanzar o recibir algo y, en su brazo derecho, sostenía otra cuerda.

—¡Vente! ¡Vámonos! —mi abuelo gritó para que mi abuela reaccionara. Le hacía señas para que salieran de la casa—. Córrele, tenemos que irnos.

Justo cuando mi abuela cruzaba, con pasos grandes, hacia la puerta, un ataúd se deslizó por las escaleras, con lentitud y pesadez. Logró esquivarlo y avanzar unos cuantos pasos, cuando escuchó cómo se abría y cerraba la tapa del ataúd. El ahorcado siguió su camino, gritando "Dámelo, es mío". Mi abuelo abrió la puerta y jaló a mi abuela para que ambos salieran de ese lugar. La que había sido su casa ya no era un lugar seguro: ahora era en un infierno. Llegaron a casa de la vecina, quien, sin preguntar mucho por la cara de espanto, los recibió para que pasaran la noche en ese lugar.

No pudieron dormir. No hablaron entre ellos, pero sabían que no era normal y que estaba relacionado de manera directa con lo que ese forastero dejó en su casa.

Al llegar los primeros rayos del sol, se fueron a la iglesia del pueblo y pidieron hablar con el sacerdote. Le explicaron toda la situación: el extraño misterioso, los animales muertos, la sangre en el árbol, lo que encontraron en la casa al volver de la ciudad y todo lo que había sucedido la noche anterior. El sacerdote intentó tranquilizarlos y preparó sus cosas para ir a bendecir la casa. Creía que con eso todo estaría bien. Grave error porque, aún con las oraciones y los rituales realizados, al caer la noche, se repitió el horror.

Con el tiempo, y sólo con el tiempo, entendieron qué era lo que tenían que hacer. Las cruces en las puertas y ventanas fueron idea de la vecina, quien, un día, incrédula y cansada de ver tan mal a mis abuelos, decidió acompañarlos y pasar la noche en la casa del olmo. También entendieron que debían estar encerrados en su habitación y hacer oídos sordos de las voces y ruidos que se escucharan.

Poco tiempo después, un hijo de la vecina, sorprendido por el relato de su mamá, se hizo el valiente y les dijo a mis abuelos que él acabaría con ese mal. Cuando vió entrar al ahorcado por la puerta trasera, decidió enfrentarlo. Mis abuelos y la vecina le pidieron que corriera con ellos, que tenían que salir de ese lugar. Volteó a verlos, diciendo que "había que temer a los vivos, no a los muertos". El ahorcado lo tomó del cuello y le colocó la soga que sostenía en su mano derecha. Lo sacó a rastras de la casa y, aunque gritaron, ninguno de los tres pudo moverse para ayudarlo. Por la mañana, cuando todo pasó, fueron a buscarlo, con la esperanza de encontrarlo desmayado, pero fue peor, mil veces peor: lo encontraron colgado de una rama muy alta del olmo y, justo frente al árbol, descansaba un ataúd, el mismo que ya tantas veces habían visto deslizarse por las escaleras.

Entonces entendieron que debían permanecer encerrados en algún lugar, haciendo oídos sordos y ojos ciegos ante los horrores que ocurrían por las noches. Y no sólo eso: encerrarse antes de que anocheciera, para evitar el espanto de ver al ahorcado y su horrorosa manera de buscar a alguien que le hiciera compañía en ese árbol.

#94 en Paranormal

#359 en Thriller

#165 en Misterio

fantasmas, fantasmas demonios y hechiceros, brujería mexicana

Editado: 04.04.2025