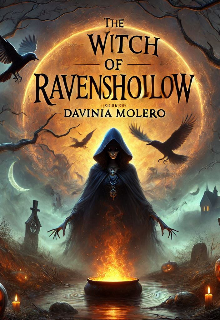

La bruja de Ravenshollow

Cenizas de miedo.

La partida de búsqueda avanzaba en fila india, una larga hilera de sombras que serpenteaban entre los árboles del bosque.

Las botas pesadas aplastaban hojas y ramas secas, dejando un eco opresivo bajo la bóveda de árboles.

El aire olía a humedad y a miedo, un cóctel tan palpable que parecía adherirse a la piel de los hombres y mujeres presentes. Era como si el bosque conspirara contra ellos, ocultando la verdad entre la maleza espesa.

Hans Bauer iba al frente, sosteniendo una lámpara cuya luz temblorosa proyectaba formas inquietantes sobre los troncos.

Su mente buscaba respuestas, pero la racionalidad de la que siempre se había enorgullecido se tambaleaba. ¿Qué conexión podría haber entre la desaparición de los gemelos y el asesinato de Thomas?

Mientras seguía las huellas apenas visibles en el suelo, no podía dejar de preguntarse si el pueblo no estaba cayendo en un pozo sin fondo de superstición y paranoia.

—No es nada que no tenga una explicación lógica —murmuró para sí, como si reafirmarlo en voz alta pudiera darle algo de control.

Detrás de él, Samuel seguía avanzando, su rostro endurecido por una mezcla de frustración y ansiedad.

La desaparición de los niños era un golpe terrible, pero lo que más lo enfurecía era la falta de respuestas. ¿Por qué nadie veía lo evidente? En su mente, Abigail Harper tenía mucho que explicar.

Aunque no creía en brujas, sabía reconocer a alguien que no encajaba. Y Abigail nunca lo había hecho. Apretó los puños al recordar su último encuentro con ella; una humillación que seguía ardiendo como una herida abierta.

—Si algo tiene que ver con esto, lo sabré —murmuró, más para sí mismo que para los demás.

Bernard, el tabernero, caminaba detrás, su corpulencia moviéndose con dificultad entre los arbustos.

Aunque sus pulmones ardían por el esfuerzo, no se detuvo. Conocía a esos niños; los había visto crecer. Ted y Margaret, los padres de los gemelos, no merecían este dolor. Mientras avanzaba, rezaba en silencio, pidiendo a Dios que aquello no fuera el presagio de algo peor.

De repente, Bernard se detuvo en seco. Algo captó su atención en el suelo, un rastro apenas visible. Apartó las hojas con cuidado, sus dedos temblorosos.

—Aquí, hay algo —llamó al grupo con voz quebrada.

Hans fue el primero en acercarse, seguido por los demás. A medida que inspeccionaban el camino pisoteado, el aire pareció volverse más pesado.

Una sensación de fatalidad se cernía sobre ellos. Los pasos los guiaron hasta un claro, y allí, bajo el tenue brillo de la luna, encontraron los cuerpos de Elias y Edith.

El grito desgarrador de Ted rompió el silencio del bosque. Cayó de rodillas junto a los cuerpos de sus hijos, su llanto resonando como un eco interminable.

Margaret llegó corriendo tras él, cubriéndose el rostro con las manos antes de caer también al suelo.

Hans se acercó lentamente. Sus manos, entrenadas para curar, temblaban mientras examinaba los cuerpos. La escena era escalofriante.

Los niños estaban pálidos, casi como si la vida se hubiera drenado de ellos sin resistencia. Pero las heridas eran otra cosa. Profundas y crueles, hablaban de una violencia que no podía explicarse.

—Esto... —Hans tragó saliva, intentando mantener la compostura— esto no es obra de un animal.

Samuel dio un paso adelante, sus ojos oscuros fijos en los cuerpos.

—Es una maldición —dijo, con una convicción que heló la sangre de los presentes.

Las palabras de Samuel parecieron encender un fuego en el grupo. Las miradas se cruzaron, cargadas de acusaciones silenciosas. ¿Y si había alguien entre ellos responsable de lo sucedido?

En ese momento, el sonido de ramas quebrándose anunció la llegada de alguien más. Abigail Harper emergió del bosque, su rostro iluminado por el pálido resplandor de la luna.

Su expresión era de horror absoluto. Caminó hacia los cuerpos, pero antes de llegar, los murmullos comenzaron.

—¿Qué hace ella aquí? —susurró alguien.

—Siempre está en el bosque... —dijo otra voz.

Abigail, ignorando los cuchicheos, se arrodilló cerca de los cuerpos, sin tocarlos. Su mirada se fijó en Ted y Margaret, quienes estaban demasiado inmersos en su dolor para notar su presencia.

—Lo siento tanto... —murmuró Abigail, pero sus palabras apenas se oyeron.

El reverendo Silas Blackwood llegó poco después, su figura imponente parecía absorber la luz de las linternas.

Se colocó junto a Ted, colocando una mano sobre su hombro.

—Esto es obra del Maligno —dijo con voz grave—. Hermanos, no es momento de dudar. Este es un ataque contra nuestra fe. Debemos mantenernos unidos, o caeremos.

Eleanor, de pie junto a su madre, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las palabras del reverendo parecían dirigidas a ella, como si supiera lo que había hecho aquella noche en el bosque.

La culpa la aplastaba como una piedra en el pecho. Quería llorar, confesar, pero el miedo la paralizaba.

Los aldeanos permanecían alrededor de los cuerpos, como si la mera proximidad pudiera evitar que la tragedia se extendiera aún más.

Un murmullo bajo comenzó a crecer entre ellos. Era una mezcla de rezos, acusaciones apenas susurradas y teorías desesperadas.

El reverendo Silas Blackwood levantó ambas manos al cielo, imponiendo silencio. Su voz resonó clara, como una campana en la penumbra.

—¡Este pueblo ha sido probado por el Señor! —declaró, sus ojos centelleando al captar la atención de todos—. Los justos no deben temer, pero los impíos... —hizo una pausa, su mirada recorriendo al grupo— los impíos deben confesar sus pecados, pues el juicio caerá sobre ellos.

Las palabras cayeron como un martillo sobre Abigail. Ella levantó la vista, sus labios entreabiertos, como si quisiera hablar, pero ningún sonido salió de su garganta.

Sentía las miradas clavadas en su piel, cada una más pesada que la anterior.