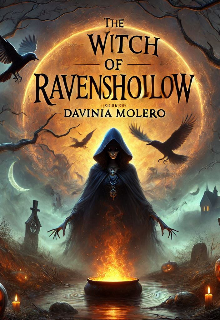

La bruja de Ravenshollow

Recuerdos de lo prohibido.

La luz de la vela oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera de la pequeña habitación que Eleanor compartía con Helena, su hermana menor.

Dos camas estrechas, hechas de madera robusta, ocupaban los extremos de la estancia. Los colchones, rellenos de paja, estaban cubiertos por mantas de lana burda, ásperas al tacto pero cálidas en las noches frías.

Una mesilla baja se interponía entre las camas, sobre la cual descansaba una pequeña Biblia y un peine de madera, testimonio de la rutina nocturna de las hermanas.

Helena, con su camisón blanco algo desgastado, estaba sentada en el borde de su cama, esperando mientras Eleanor, con un camisón más largo y decorado con pequeños bordados que ella misma había cosido, trenzaba su cabello rubio con cuidado.

Eleanor disfrutaba del momento de calma, pero su mente estaba en otra parte, atrapada entre el presente y los remordimientos del pasado.

La culpa la asaltó con fuerza mientras recordaba aquella tarde. Había salido al bosque con una pequeña cesta, buscando frutos secos que su madre necesitaba para preparar unas pastas.

Caminaba con paso ligero, disfrutando de la tranquilidad del bosque, cuando escuchó una voz que la llamó por su nombre. Al girarse, se encontró con Sarah, una niña algo mayor que ella, siempre reservada y algo apartada del resto de los niños.

Junto a ella estaba Abigail Harper, con su porte enigmático y su mirada observadora.

Sarah se acercó tímidamente y comenzó a hablarle, algo poco común en ella. En medio de la conversación, le confesó que sabía leer y escribir y que tenía libros en su casa. Eleanor quedó fascinada.

No era común que las niñas siquiera tocaran un libro, y mucho menos que aprendieran a descifrarlo.

-¿Puedo verlos? -preguntó Eleanor, casi sin darse cuenta.

-Claro -respondió Sarah, emocionada ante la posibilidad de compartir su tesoro-. Si vienes esta noche, te los enseñaré.

Eleanor aceptó sin pensar demasiado. Esa noche, mientras Helena dormía profundamente, Eleanor se vistió en silencio y salió de la casa con sigilo, cuidando que nadie la escuchara.

El bosque, iluminado por una luna tímida, parecía más oscuro y misterioso de lo habitual.

Cada crujido de las ramas bajo sus pies le hacía contener el aliento, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo.

Cuando llegó a la cabaña, quedó impresionada. No era grande, pero estaba llena de cosas interesantes: frascos con hierbas secas, herramientas extrañas, y estanterías repletas de libros desgastados.

Abigail, con su habitual pragmatismo, las recibió con una mezcla de ternura y preocupación.

-Esto no es prudente, Sarah -murmuró Abigail, mientras preparaba un tentempié con pan recién hecho, miel, y leche tibia-. Pero si esto te hace feliz...

Mientras Eleanor probaba los alimentos, Sarah sacó uno de los libros más sencillos. La emoción brillaba en sus ojos.

-Mira, este es el alfabeto -dijo, señalando las letras en la página amarillenta-. Es fácil de aprender. Te enseño, si quieres.

Eleanor asintió con entusiasmo. Durante la siguiente hora, Sarah le explicó las letras, y Eleanor intentó formar las primeras palabras, entre risas y torpezas.

-"Luz" -leyó Eleanor en voz baja, señalando una palabra en el libro.

-¡Eso es! -exclamó Sarah, emocionada-. Lo estás haciendo bien.

Abigail observaba desde la cocina, aparentemente ocupada, pero con el oído atento. Aunque sabía que aquello podría traer problemas, no podía negar que ver a Sarah feliz le llenaba el corazón.

Eleanor volvió a la realidad con las palabras de su hermana.

-¿Qué te pasa? Estás muy callada -dijo Helena, mirándola con curiosidad mientras terminaba de trenzar su propio cabello.

Eleanor, consumida por el remordimiento, pensó que había cometido un grave error.

Las mujeres no debían tocar libros, y mucho menos aprender a leer. Había ido contra todo lo que le habían enseñado. Sin embargo, una pequeña chispa de satisfacción permanecía en su interior, luchando contra la culpa.

-No me pasa nada, Helena -dijo finalmente, con una sonrisa forzada-. Vamos a rezar y a dormir.

Ambas se arrodillaron junto a sus camas, mientras Eleanor intentaba calmar su mente atribulada. Pero sabía que las consecuencias de aquella noche estaban lejos de terminar.

El cielo aún tenía las tenues pinceladas de un amanecer frío cuando los aldeanos empezaron a montar los puestos del mercado en la plaza central.

Las telas ásperas de las tiendas ondeaban ligeramente con la brisa temprana, y los primeros olores de pan recién horneado se mezclaban con el humo de las chimeneas.

Peter el carpintero, con su abrigo marrón remendado y un sombrero gastado, colocaba pacientemente unas tablas en su puesto, mientras Ethan Dyer, el panadero, ajustaba su bandeja de hogazas con un delantal blanco que ya mostraba manchas de harina.

De pronto, el aire se tornó pesado, y un rugido profundo rasgó el cielo.

Los aldeanos alzaron la vista al mismo tiempo. Un resplandor blanco iluminó las montañas cercanas, revelando cada pico y grieta como si el sol hubiera estallado antes de tiempo.

El trueno llegó después, una explosión que hizo vibrar las ventanas de las casas.

-¡Por todos los santos! -gritó Bárbara, la vagabunda, recogiendo su manta harapienta y mirando alrededor con ojos desorbitados.

No pasó mucho tiempo antes de que las primeras piedras de granizo comenzaran a caer.

Al principio eran pequeñas, rebotando inofensivas sobre las tejas y el suelo empedrado, pero pronto aumentaron de tamaño hasta parecer piedras de río.

Los aldeanos, atrapados entre la incredulidad y el miedo, corrían en todas direcciones buscando refugio.

Aurora Turner, la costurera, con su vestido gris ceñido al cuerpo y un chal raído, intentaba proteger su mercancía cuando una de las piedras la alcanzó en la cabeza.

Cayó al suelo con un grito ahogado. Peter y Ethan corrieron hacia ella, cargándola entre los dos mientras las piedras seguían cayendo como si el cielo se estuviera desmoronando.